王文娟:我演喜儿

阅读提示:越剧《白毛女》的上座,是真正靠观众的口口相传与争相捧场换来的。不仅如此,观众在看戏过程中的反应也十分强烈,每次演到杨白劳喝卤水自杀,以及喜儿被黄世仁抢走时,台下总是时不时传来抽泣声。

口述|王文娟(90岁) 整理|王悦阳(记者)

亲历戏曲改革

记得上海解放的1949年夏季,23岁的我和徐玉兰大姐,以及“玉兰剧团”全体演员公演至7月份歇夏,随后就接到通知,军管会文艺处要举办第一届戏剧研究学习班,号召大家都去参加。除了上课便是听报告,说过去演戏是为了挣钱养家糊口,现在我们成为国家的主人,演戏是为人民服务。大家顿时觉得地位不一样了,有一种受重视的自豪感、使命感和光荣感。对于眼前这个新世界,我们从一无所知,到将信将疑,再到终于接受,是有一个过程的。经历过那个年代的文艺界人士,可能不少和我有着相似的感触吧。

随后,戏曲改革的大幕渐渐拉开,改戏改人改制。戏改后的第一个剧目是《东王杨秀清》。此剧通过杨秀清、韦昌辉、洪宣娇之间的人物关系,描绘了太平天国内讧所造成的悲剧。徐玉兰演英武干练而刚愎自用的杨秀清,我饰演洪宣娇。接着,我们又演出了根据郭沫若先生的剧本《虎符》改编的《信陵公子》,配合宣传抗美援朝,体现“唇齿相依,存亡有关”的主题。徐玉兰演信陵公子,我演如姬。演出后受到评论界和观众的好评,连演连满一百三十八天共二百五十六场,创造越剧剧目连续上演日最长纪录。由于演出周期长,台上出汗多,加上舞台灯光的强烈照射,我们的戏服都变了色,前后共换了三次,可见该剧很受欢迎。

不久后,徐玉兰大姐因身体原因去青岛疗养,这段时期我必须独自撑起“玉兰剧团”。这也是我第一次从剧团负责人角度,全盘考虑演出计划、角色安排、票房收入等问题,事事需要亲力亲为。考虑到头肩小生空缺,在剧目选择上,戏份只能大幅度向旦角倾斜。因此,首先我们上演的是《巾帼英雄》,我扮演击鼓战金山的女英雄梁红玉,演出下来效果不错,也增加了我们的信心。

演绎《白毛女》

在演出过程中,有人向我推荐了《白毛女》这一题材。当时,决定排这个戏的时候,我还是有些顾虑的,那时正逢“三反”(反贪污、反浪费、反官僚主义)运动,各家剧团纷纷上演现代戏,但生意都不太好。“白毛女”的故事可谓家喻户晓,还拍了电影,影响很大,观众对此肯定没有太大的新鲜感,会卖座么?要知道,那时候完全是依靠演出的票房收入来保证演员的基本生活。剧团里的老大姐钱妙花也劝我:“玉兰又不在,加上我们也没有钱做新的衣服,还是不要排了吧?”但我最终还是坚持了下来,一个是因为《白毛女》是来自解放区的好戏,有强烈的进步思想,第二个则是因为当时我十分年轻,也很积极向组织靠拢,要求进步。我脑子里就一个简单的想法,无论怎样,越剧演出解放区带来的进步戏,总归是积极要求进步的表现吧!

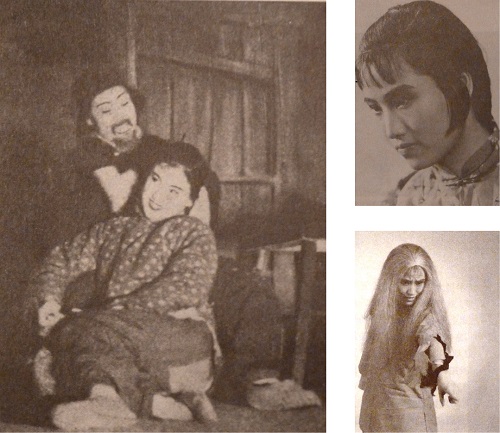

说干就干,那时演出密集,不可能有大块时间排新戏,我们都是趁着日夜场(下午、晚上各演一场)的间隙,以及上午的时间,一段一段排练,由剧团的编剧根据《白毛女》的歌剧剧本,剧情不变,人物不变,改写成四六句的越剧唱词,再由作曲和演员共同完成唱腔,随后是剧团的导演为我们排练,有时候夜戏演完还要接着排,直至凌晨一二点,第二天早上起来再接着继续……最后直到《白毛女》的彩排,我们用了整整一个通宵。当时由我扮演喜儿,钱妙花演杨白劳,徐慧琴演大春,筱桂芳演穆仁智。在排演过程中,我们基本上靠自己的发挥,当时我看过田华演的电影版,也看了半出沪剧同行演出的版本,其他就一无可借鉴的版本了,只能凭借小时候在农村生活的经历,加上自己的发挥与表演。应该说我们的演出是尽量往生活化方向靠的,比如喜儿逃出黄世仁家,在山上盼望大春哥来拯救她,就表现得很真实,风吹了起来,白发飘飘,眼神凄迷,凝望远方……因此最终呈现在舞台上的,是一出越剧全女班演绎的《白毛女》,这也是该剧颇为特别的地方吧。

万万没想到,演出之后,票房居然很好,我们连演了一个月,天天日夜场,基本上做到了场场客满。要知道,当时的剧场管理很严格,不是轻易贴出“满座”牌子的,记得有一天,我的几个老戏迷路过剧场,看到客满的霓虹灯没有亮起来,很是奇怪,于是去问剧场经理,原来当天有十几张戏票还没卖出,戏院就坚决不肯贴“满座”,于是她们赶快买下票子,高高兴兴地看着“客满”的霓虹灯亮了起来。由此可见,越剧《白毛女》的上座,是真正靠观众的口口相传与争相捧场换来的。不仅如此,观众在看戏过程中的反应也十分强烈,每次演到杨白劳喝卤水自杀,以及喜儿被黄世仁抢走时,台下总是时不时传来抽泣声。

在演出过程中,还有一件趣事。因为一时没有短发头套,筱桂芳扮演穆仁智时,就把长发盘起来,用发夹固定,再戴一顶瓜皮帽。一天,演到最后一场“公审”时,台下一名解放军战士观众突然站了起来,愤怒地喊道:“穆仁智,把帽子脱了,脱了!再不脱就枪毙你!”原来,那时候坏分子被批斗是不能戴帽子的,但我们疏忽了这一点。筱桂芳吓坏了回到后台就哭了起来。我安慰她说:“那位战士肯定是太入戏了,这也说明你演得像嘛!”筱桂芳哭着说:“解放军手里有枪,万一真的开枪了怎么办?我再也不演这角色了!”说归说,第二天她照常参加演出,还剪去了自己的长发。这件事也从侧面反映出当时的演出效果之强烈,说明这个戏是有观众基础的,同时也提醒我们,演戏必须深入生活,不能闭门造车。

舞台缘不断

自1951年演出越剧《白毛女》以来,至今已过去六十多年了。没想到在2006年,我八十岁举办专场《天上掉下个林妹妹》时,这出戏又被搬上了舞台,由我的学生王志萍与赵志刚演出了“重逢”一折。由于年代久远,当初的剧本和唱腔都没能留下来,但这次学生们重新演绎的版本,还是让我很感欣慰,不少专家看后,也都建议我帮助他们恢复全剧上演。“重逢”表现的是解放后大春到山洞中找到饱受欺凌、避世多年的喜儿重逢的场面,为了表现“白毛仙姑”所特有的野性风格,王志萍也吸收了一些芭蕾舞的元素,设计了不少旋转、翻滚的身段,以突显其在身段上的长处。这折戏从复排到演出,我全程参与了,也有了不少新的体会,我总觉得,越是一个革命的结尾,就越要演得亲切而不程式化,要用人性的真诚去感动喜儿,去抚慰她受伤的心灵,把“硬”的题材表现得更“软”一些,更越剧一些。

如今,我已是九十岁高龄,但我觉得自己还不老,还能为越剧再做点什么。明年,我将策划举办一个新的专场,如果身体允许,我还希望能够亲自登台,为热爱我的观众们再表演一回。当然,我相信这次专场中也一定少不了这出在我艺术生涯中颇为特别的作品——《白毛女》。

※版权作品,未经新民周刊授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。