上海作家笔下的上海市井

阅读提示:金宇澄是一个城市细节的敏锐捕捉者,他在那些被人遗忘的历史遗迹中流连忘返,采撷花朵,这里的重头戏,当然是弄堂。而王安忆认同的声音哲学,是在城市大发展的高音喇叭之下,普罗大众低音的涓涓细流,星光灿烂的人生舞台上,交织着一丝颇为壮观的悲凉。

记者|何映宇

吴侬软语,跃然纸上。

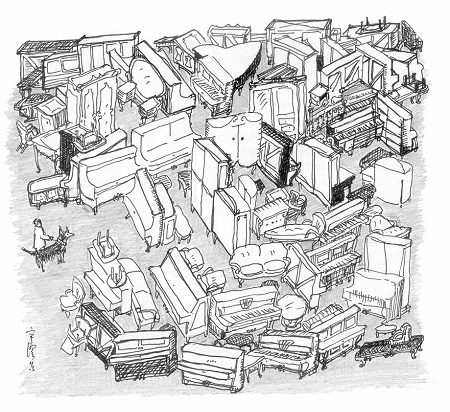

一部用上海思维写就的《繁花》,仿佛一幅用文字写就的上海《清明上河图》,从点点滴滴的细节出发,去找寻上海的市井记忆。

这部小说一开始以帖子的形式发在“弄堂网”上。弄堂网是一个民间研究上海历史、上海风土人情、弄堂文化的网站,从这里开出一朵“繁花”,就像弄堂里流淌出的故事一样,自然而然。

在弄堂网上,没人知道化了名的金宇澄是谁,他也不知道网友何许人也,只是他觉得,网络写作好像一下子拉近了作者和读者的距离。一段一段的连载,起初,每天只写二三百字,到后来,最多时写过5000字。他第一次以母语上海话来思考,就这样,上海方言从他的口语注入指端,化为屏幕上的文字,见证了一本书的诞生。

金宇澄:悲喜着的渺小众生

“沪生经过静安寺菜场,听见有人招呼,沪生一看,是陶陶,前女朋友梅瑞的邻居。沪生说,陶陶卖大闸蟹了。陶陶说,长远不见,进来吃杯茶。沪生说,我有事体。陶陶说,进来嘛,进来看风景。”

.jpg) 金宇澄的《繁花》,从静安寺菜场开始写起,菜市场满满的市井气息扑面而来。菜市场中的众声喧哗,恰如《繁花》中的我说你说他说,各种声音的聚集,是这城市的声音,这上海街区的声音。

金宇澄的《繁花》,从静安寺菜场开始写起,菜市场满满的市井气息扑面而来。菜市场中的众声喧哗,恰如《繁花》中的我说你说他说,各种声音的聚集,是这城市的声音,这上海街区的声音。 以前上海有不少老街区,包括董家渡、曹家渡、杨家渡、老北站山西路、老西门,是各种工人、低级职员、社会闲散人员杂处之地,即使“文革”最轰轰烈烈的时候,这些环境仍然保存了旧时代某些气场,较少触及所谓的灵魂,打击或批判度要轻浅许多,而新村则完全不同。“比如《繁花》里写‘大妹妹’的娘,”金宇澄说,“旧中国时代一度做过纱厂‘拿摩温’,后改做其他,没人知道她的‘反动经历’。‘文革’开始,只要听到锣鼓响,革命年月到处敲锣打鼓,她就躲到床底下,经常吓得屎尿一身,但直到运动结束,这案底都没暴露。小毛和父母都是工人,或许知道她的问题,但处在这样的居住环境,不是楼上楼下都是工人家庭的工人新村,属于含有了特殊地域市民气的工人,因此就不发一言。楼上楼下的这种大城市的、三教九流的居住环境积淀,如不拆的话,按古董来讲,是有‘包浆’的,有五花八门的三观,生存气质可一直上溯到民初,除非它拆光,全部拆光了,这些特征也就散去了。”

整齐划一的工人新村就是一个特殊环境的“小城市”,楼上楼下是互相知根知底的各厂工人,这类居住环境,差不多等于森林保护者发现树木生虫,制了一批木盒子鸟窝挂到林子里,引入的鸟种也都经过选择,你希望某一种除虫鸟迁入,就做怎样的鸟窝,是不自然的生态。因此,工人新村一度就是各工厂“积极工人”入住的所在。《繁花》中大妹妹的娘如果住在这里,早就“暴露于光天化日之下”了。这样的故事在《繁花》中有很多,“一万个好故事争先恐后冲向终点”,《繁花》细绘上海市井百态、人性嬗变及历史沧桑。

还有饭局。《繁花》中,饭桌上各人都有酸甜苦辣,说不尽的前世今生。人们通常会认为饭局是毫无意义的,过了一段时间就会忘记一切酒桌上的人和事,但金宇澄却不这么想:“小说里的很多故事都是我在饭局里听来的。假如有一天,你突然遇到一个人,得知他有四年前一场饭局的视频。你看完后一定会惊呆,原来自己曾经和张三有过交集,为什么后来不联系了?李四曾经的一句玩笑话竟然成了真?你会因此陷入思考。”所以我们在《繁花》中也看到了太多精彩的饭局,饭局中的勾心斗角,觥筹交错杯光烛影之间的生离死别黯然神伤,饭局很小,却能如万花筒折射市井间的悲欢离合。

金宇澄曾在1996年写下这样一段话:“花朵犹如人生细节,它有枯萎和干瘪的过程,如果你疏忽它的特殊性,它们将消失,而冷静的历史,仅是巨兽沉重的骨架,或许是无法失落的遗迹。对于历史学者,粗线条的骨骼组合是重要课题,细节是轻烟与飞尘,也是流星,它难以捕捉。”

金宇澄是一个城市细节的敏锐捕捉者,他在那些被人遗忘的历史遗迹中流连忘返,采撷花朵,这里的重头戏,当然是弄堂。

小说中,沪生和梅瑞走进了弄堂,这里曾经住过电影皇后阮玲玉,上三楼,每层三户,每家一块门帘,梅瑞家现在就住在这里。因为梅瑞的关系,沪生经常到她家三楼,撩开梅家门帘,看这新式里弄的风景。

弄堂里很安静,上海话叫“蜡地钢窗”。如果是上海老式石库门前厢房,弹簧地板,一步三摇,板壁上方,有漏空隔栅,邻居骂小囡,唱绍兴戏,都听得清清爽爽,处于这种环境,做一些私密的事,恐怕只能关灭电灯,一声不响,用太极静功。

而在梅家新式弄堂的“钢窗蜡地”,则不必:“沪生有时想,梅瑞无所顾忌,是房子结构的原因。”

所以上海弄堂里,也可以有这么好的隔音效果。中国共产党的三次代表大会为什么都在石库门里召开?隔音效果差了,岂不是很容易暴露身份?还有那么多的地下工作者和地下电台,没有一个比较隐蔽的场所,他们的地下工作又何以为继?

继《繁花》之后,金宇澄又创作了一部非虚构纪实作品《回望》,回望自己的父亲金若望的谍战生涯,这是上海市井的另一面,在家长里短之外,还有红色革命的硝烟和暗战。

在父亲去世后,金宇澄常陪母亲翻那些老相册,旧影纷繁,牵起绵绵无尽的话头,直至建议母亲讲一讲这些旧照片,记下时间和那些细节。昔时光影的“积藓残碑”,漫漶凝结,时显时隐,于当事者言:“仍然如海上冰山那样触目、无法忘怀。” 金若望,这位旧上海千千万万热血青年中的一位,年轻时成为中共在上海的地下工作人员,为信仰甘冒生命危险,这里,当然有我们在电视剧中常见的对敌斗争的悬疑惊险,但金宇澄并不满足于此——在《回望》中,我们看到了他们作为一个普通人的生活细节。金若望们从事革命活动,却无所谓革命活动的经费和上级应予的照拂,居然还需要自找工作维持生计,于是,想象中光鲜的地下工作生涯顿时柴米油盐、一地鸡毛,重又回到上海市井生活的轨道中来——由此,我们既看到了长歌当哭的现代中国滚滚车轮,也看到了悲喜着的渺小众生。

到了1950年代,父亲含冤入狱,钱少了,家里有三个小孩,入不敷出。金宇澄问母亲:“当时老在讨论钱不够,外婆给的这一箱东西你怎么不卖了,卖了不就解决问题了吗?”金宇澄的母亲立刻非常生气,瞪圆眼睛说:这绝对不可以的!

“我文章里面也写了,”金宇澄说,“当时一个是人的局限性、思维的局限性。因为当时人的阶级分别已经非常清楚了。我母亲怀孕的时候每个星期要写材料给组织。在这种情况下,怎么可能抬着一口箱子去卖掉?当时买卖金银都需要开证明,你卖掉了,说不定马上通知你单位了。再说他们都是对自己要求很高,不可能会去想。”

这就是特殊时代的日常生活。我们每一个人,都是这大时代洪流中裹挟的小石子,都要吃喝拉撒,也都有时代的局限性。

王安忆:普罗大众的涓涓细语

和《繁花》中的沪生相仿,王安忆也爱站在高处审视石库门老上海的风景。

《长恨歌》一开篇,就写上海弄堂:“上海弄堂的感动来自于最为日常的情景,这感动不是云水激荡的,而是一点一点累积起来。这是有烟火人气的感动。那一条条一排排的里巷,流动着一些意料之外又情理之中的东西,东西不是什么大东西,但琐琐细细,聚沙也能成塔的。那是和历史这类概念无关,连野史都难称上,只能叫做流言的那种。”

张爱玲的《流言》此时流淌到了王安忆的血脉里,一个城市的文脉,以这样一种方式传承下来,是这市井中的窃窃私语。

《长恨歌》的出现,就来自一段流言的存在——一个选美小姐出身的女人,死于非命。王安忆说她写《长恨歌》的时候,只是感性地被她的故事所吸引,她的意义是在事后去回想的。有人问她,年轻时候的王琦瑶有没有梦想,她当时断然回答:“没有梦想,她只有现实。”后来王安忆又想起这个问题,她依然坚持这个判断。只是,随着生活的进程,现实越来越变得像一场梦,她就成了梦中人,最后的结局就是梦醒。

流言,在上海的市井小巷中风一般飘过。在这个喧嚣烦扰的国际大都会中,有那么一些人,属于没有话语权的边缘人,他们存不存在,发不发声,似乎和这个城市这个时代向前大踏步迈进的步伐了无瓜葛。王安忆说:“我个人比较喜欢边缘的人物,他们不是被格式化的,不作为社会的潮流。你很难把他们归纳到任何一种思潮、生存形态里去,他们就是独自的一个。”

一种王安忆认同的声音哲学,是在城市大发展的高音喇叭之下,普罗大众低音的涓涓细流,星光灿烂的人生舞台上,交织着一丝颇为壮观的悲凉。

一场场繁华上海的遗恨和旧梦,是被王安忆一点一点用非常日常的素材“堆砌”出来的。《长恨歌》中的王琦瑶是典型的上海弄堂的女儿,每天早上,后弄的门一响,提着花书包出来的,就是王琦瑶。每个偏厢房或者亭子间里,几乎都坐着一个王琦瑶。又比如《启蒙时代》中从高级干部公寓和从市井里弄走出来的男女主人公们,带着青春的热情、敏感、躁动和迷茫,顽强而莽撞地为自己的理想和人生寻找理由。

王安忆还讲到她最初写作小说《众声喧哗》时的动机:《众声喧哗》中的那个纽扣店,其原型就在武康路上。有一次她去为裙子买配饰,遇见一老一少在对话,老的中过风,只能讲些只言片语;少的口吃,说话断断续续。“我当时并没有想过要写小说,但他们是一个契机,是小说的一个诱因。”

那些隐藏在城市角落里的小人物背后的故事,让王安忆着迷。她觉得上海和北京一个很大的区别是“小和大”——北京的马路、楼房、天空和风沙,体积都是上海的数倍。而上海欣赏小的妙处,针眼里有洞天。北京是皇城根下,是家长制的,偏正分明,主次有别,正襟危坐,而上海的民居是平易近人的,老城厢尽是那种近乎明清市井小说中的板壁小楼。带花园的新式里弄房子,且是一枝红杏出墙来的。

王德威在其《海派文学,又见传人——王安忆的小说》一文中,称王安忆是继张爱玲后又一海派文学传人。王安忆的作品中自有一股平常气,说的是柴米油盐,谈的是生活琐事,细碎而贴近。带着女性作家与生俱来的敏感和细腻,有时对某物的形容,一字足以传神,那字却是我们寻常都挂在嘴边的。她看上海人看得透,于是不骄傲,不盲目随众。自是冷静却细致入微的述说,却入木三分,句句值得回味。

※版权作品,未经新民周刊授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。