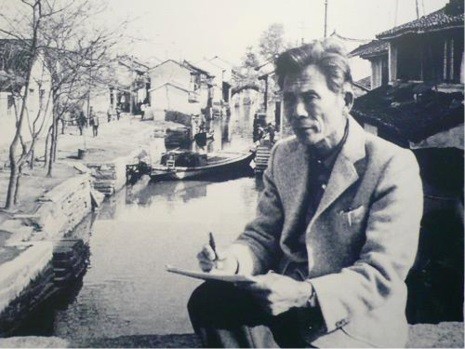

吴冠中:笔墨等于零?

阅读提示:吴冠中后来解释了“零”的含义——不是否定,其实质在于突破绘画艺术的局限性,否定笔墨的统一样式和标准,而非否定笔墨本身。他不支持孤立地评论笔墨,将笔墨作为艺术作品优劣的唯一标准。

此时此刻,一位老者的声音划破长空,一石激起千层浪。他,就是吴冠中,他说:“笔墨等于零”。

1997年11月,吴冠中又一次语出惊人,他在北京《中国文化报》上发表《笔墨等于零》一文,认为:“脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。”这篇不足千字的小论文马上引起美术界极大的争论,持续了十几年,至今,这一争论却仍未休止。

无疑,这句话中最敏感的字眼就是“零”。因为它表“无”,表否定。所以观点一出,立刻遭到不少老一辈中国画家的口诛笔伐。几千年沉积的笔墨传统,怎么就等于零了呢?否定了笔墨,中国画还剩下什么? 老画家张仃就明确表示“不能接受吴先生这一看法。”一幅好的中国画要素很多,但基本的一条就是笔墨。笔精墨妙是中国文化慧根之所在,如果中国画不想消亡,这条底线必须守住。老画家关山月也发表了《否定了笔墨中国画等于零》,他认为中国画之所以能屹立于世界画林,是因为其笔墨具有自身鲜明的特色与个性,中国画没有笔墨等于无米之炊。笔墨一定要改进,一定要提高,但目的是为了发展,绝不是等于零。笔墨可以不断变化、创新,但是万变不离其宗,它仍然应该是中国画。

对于争论,吴冠中一笑置之。后来他终于进一步解释了“零”的含义——不是否定,其实质在于突破绘画艺术的局限性,否定笔墨的统一样式和标准,而非否定笔墨本身。他不支持孤立地评论笔墨,将笔墨作为艺术作品优劣的唯一标准。归根到底,笔墨只是工具,是为画家服务的。应该是活人驾驭笔墨,自由自在地挥洒,而不是被程式套住。在吴先生的眼中,不少画家已经把笔墨僵化了,成为一个程式的东西,因而作品缺乏生命力。

说到底,这一巨大争论的核心,在于双方无法站在对方立场去客观看待中国画的发展道路。吴冠中作为一位学习西画为基础的艺术家,自认为“横站东西”,两头尴尬,从中国画家来看,他的中国画修养并不全面,但作为一位拥有国际视野的老画家,他所关注的,其实是怎样使笔墨与现代文化交融;怎样使笔墨既能传递传达艺术家的真情实感,又不拘一格的体会出个人色彩;怎样使笔墨不偏离民族艺术精神,又符合现代的审美趣味——这不仅是吴冠中先生的思考,也是中国现代艺术在“改革开放”40年后面向未来所必然需要应对的课题。

※版权作品,未经新民周刊授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。