瘟疫与人的共存史

2020年的春天,太多的中国人都在谈论十七年前的那段历史,用那场非典疫情反观今天的新冠肺炎疫情。面对不可预知的未来,我们就像外语初学者一样,不得不把它译成我们的母语;那段去之未远的历史,突然成了我们的母语。

当然,我们在历史的观照上还可以走得更远。

战争的打击经常与瘟疫的蹂躏并辔而行

2002年岁末,当我与同窗余新忠正在南开园里合译麦克尼尔(William H. McNeill)的英文版《瘟疫与人》(Plagues and Peoples)时,我们当然意识不到,一场现实的瘟疫就等在几个月后的北京。我们当时的意识完全被麦克尼尔俘虏了。1520年,西班牙人科特斯以六百人的兵力征服了数百万之众的阿兹特克帝国;不久,皮萨罗以更少的兵力同样不可思议地征服了另一个印第安权力中心,印加帝国。更不可思议的是,他们还成功地把殖民者的语言和文化强加给了整个印第安社会。这样的结果完全无法用热兵器与冷兵器的技术差距来解释——三百多年后的1841年,广州三元里人民还可以借助粗陋的生产工具(锄头)痛殴手持火枪的英国士兵。这个历史个案在麦克尼尔看来,以实验室般的纯粹性演示了已经在旧大陆上进行了几千年的文明扩张机制,这个机制的核心就是文明病。征服印第安人的主要不是火药长枪,而是西班牙人随身带去的天花。天花在旧大陆已产生抗体,借用麦克尼尔的术语就是已经稳定为“文明病”,但为新大陆首次接触。正是这一事实注定了新大陆的命运。就在阿兹特克人初战告捷之时,天花在其首都墨西哥城的肆虐却制造了十室九空的“悲伤之夜”,根本上瓦解了阿兹特克人的抵抗意志,使科斯特兵不血刃地入主了墨西哥城。1525年前后天花疫情进一步蔓延至印加帝国,染疴身亡者塞谷盈野,恰在此时闯入的皮萨罗根本不曾遭遇真正的抵抗。显然,相较于士兵的入侵,病原体的入侵才是决定性的,而第二种入侵在印第安人的认知世界里,只能从超自然的角度加以解读:这是神祇间的战争,而且对方的神祇无可置疑地战胜了自己的神祇。这样,在西班牙人如有神助的进军面前,纷然倒下的不仅是染病的身体,更是围绕古老印第安神祇的宗教、祭仪和特定的道德生活方式。在这个意义上,战争与瘟疫的裙带关系并非只是修辞学意义上的,即将战争比喻为瘟疫,而是战争的打击经常与瘟疫的蹂躏并辔而行,并且掩盖瘟疫的后果。

在麦克尼尔写作《瘟疫与人》的1976年之前,自然力量或自然界通常被理解成人类社会的环境,人类在其中演绎自身历史的先在的结构框架,一种起点性的不变量;或者被隐喻为人类历史的舞台,各色人等在其上穿梭表演,你方唱罢我登场,但舞台本身并不介入剧情。麦克尼尔通过引入瘟疫的视角,则表明了,一旦自然力量作为变量介入历史,它对人类历史的影响在尺度上将让发生在人类内部的最重大的战争史或政治史都显得微不足道。比如,历史学家经常困惑于古代印度何以能在极度碎片化的文化—政治结构关系中还能长期免受外来的入侵。麦克尼尔指出,当雄才大略的亚历山大在公元前326年试图突破西北隘口——印度唯一的对外陆路通道——时,他的军队哗变了,热带病在防守这一隘口上比任何军事设施都更有效。次大陆的国际关系史根本上取决于入侵者的进攻力量与热带病的阻抗力量之间的对比,而至少在出现了以天花接种为起点的近代医学和公共卫生制度的1700年之前,疫病所代表的自然力量在形塑历史关系上的作用是很难被人为力量抵消的。事实上,只是到了1900年前后,依靠近代医学成就,城市人口才第一次在不仰赖农村移民的前提下自我维持。而在此之前,城市作为文明病的渊薮,不仅要求农村为其生产剩余的粮食,而且要求生产剩余的人口。

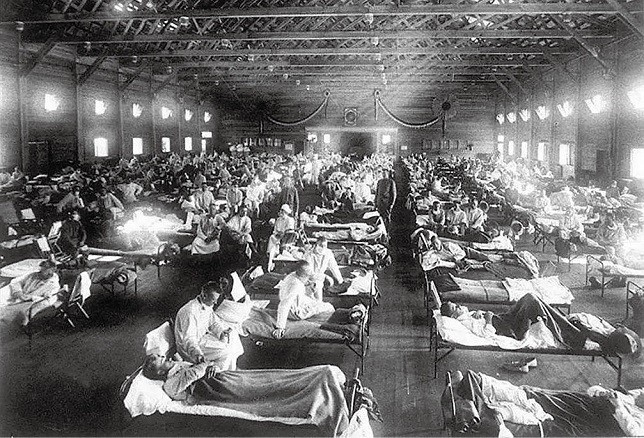

在公共卫生方面,比城市更凶险的是战场。战场不但集结了城市规模的人口,而且形成了传染病交锋的前沿,因此, 20世纪之前的战争,病毒的进攻较之敌人的进攻通常更具杀伤力。1854-1856年的克里米亚战争,英军死于痢疾的人数是死于俄罗斯炮火的10倍;1899-1902年的布尔战争,英军病亡人数5倍于阵亡。然而,仅2年后,日本人就向世界证明了,强制的疫苗注射可以取得怎样的成功:他们在日俄战争(1904-1906年)中死于疾病的人数不及阵亡的1/4。公共卫生制度在军队中的确立,使一战时几百万军人鏖集法国北部战壕的空前壮举在医学上成为可能。

更多的精力,应用于对付现实的病魔

结合今天武汉的疫情,我想从《瘟疫与人》中梳理出这样几点:

一、瘟疫是人类的对手、角力者,但不是敌人。病毒在展示自我存在时产生的对人类宿主的伤害本质上带有误伤的性质,因为完全消灭了人类宿主,传染病也就消失了。因此,即便出于自保,病毒也会透过试错过程逐渐调整到能够与人类宿主建立起某种共生关系,也就是最终稳定为地方病或儿童病这种“文明病”形态。这意味着,即使没有人类自身有效的干预与防护,瘟疫的破坏性也是限定在一个边界内的,并不会无限度地扩张。这个结论可以成为《瘟疫与人》给予我们的最底线的安慰,尽管是底线的,但也是一种安慰。

二、人类也不能追求让传染病从人类历史中彻底消失这种不可能达到的目标。首先,人类对于自然界本身就是一场无所不在的瘟疫,他屠戮生灵,毁坏生态,无餍足地扩张自己的食物范畴。其次,我们可以杀死特定病人身上的病毒,但不可能杀死病毒本身。所有出现在历史上的病毒都不是被人类杀死的,而是在人类体内激发出抗体之后,稳定下来,直到它越出了原来的地理疆域,在新的地盘上再度肆虐;或者直到它变异出了新的形态,在旧有的疆域内再一次重复上一个由发病到产生抗体的过程。最后,在形而上的意义上,没有瘟疫的世界,就像没有战争的世界一样,其实是不严肃的。瘟疫与战争一样,迫使人们在一个确定的时间内集体地体验生命边界处的生存,触摸或追问生命的意义,从而让生命变得真实。瘟疫消解了特殊性,没有人在瘟疫面前特殊,瘟疫以它的抽象性造就了人的抽象性。我们在瘟疫中被流放到了自己家中,这才感觉到真正能够安顿自己的根本不是我们苦心营造的那四堵墙壁围困的空间。此时的瘟疫成了一段破折号,在分开我们的同时又连接了我们。此时的每个武汉人都是中国人,隔离,并没有把他们扔回自己,反而把整个国族的存在容纳于自己无限的主观性之中,把整个国家的命运作为自己的命运来体验。此时的中国人都是武汉人,那么多的外地医护工作者和军人选择来到武汉,而且他们明白这一选择意味着什么。对于曾经按部就班的生活来说,突然闯入的瘟疫仿佛是一个错误,人们需要等到这个错误被修正之后再重新接续原来的生活。但是,经历瘟疫洗礼的我们已经不可能回到原来的生活了,因为我们已经不是原来的我们。

三、瘟疫制造了历史上的非常政治时刻,迫使1346年以后受到黑死病致命蹂躏的欧洲各城市以面对危机启动行政能力为手段,实现非常政治下的制度创新,结果不但造就了欧洲城市的黄金时代(1350-1550年间),而且间接推动了城市治理体制在区域规模上的复制,即近代民族国家的形成。西方现代国家的自我想象中几乎都有一个抗击瘟疫的城市的原型。今天的武汉也不得不暂时性地成为一个乌托邦,不得不接受全面安排市民生活的完整方案,同时组织社会秩序和人心秩序。这一政治构建对于当下正在推行的城市“社区建设”到底意味着什么,或许还需要后瘟疫时代的持续观察。2003年非典过后,人们才慢慢发现,此前基于经济转型、住房制度改革以及城市化而造成的基层治理难题以及制度短板,有很多都在“抗非”运动中解决了,或者补齐了。

四、医学在此次武汉疫情中所表现出的某种程度上的无能为力,可能表明科学与疾病之间的博弈关系已经发展到另一个拐点上,即科学在治疗疾病的同时,还参与了病毒变异的过程,最终帮助变异出了自己很难治疗的新型病毒,使科学与病毒的战争变成了科学自身的左右手互搏:科学治疗疾病的能力有多强,被科学参与制造出来的病毒就有多难治疗。这个担忧是麦克尼尔在文末展望疫病史未来时提出来的,依据是范畴更大的科学与人类的悖论,也就是科学减少了死于瘟疫的人数,但它增加了炮火的杀伤力。现代科学对生命的毁灭远远超过对生命的救治,仅此一点就足以让我们对科学崇拜予以警觉。科学崇拜的问题当然不在科学本身,而在于把科学当作一种偶像。科学崇拜不承认科学的边界,认为科学在任何情况下都应该得到无限制的发展,因此,如果它已具备克隆人的技术,它就应该毫不犹豫地加以实现,完全不顾及由此带来的社会伦理后果。科学与病毒变异的关系显然就是在这种情况下形成的。在我们更加需要依靠科学的医学及其制度实施才能走出困境的当下,对科学崇拜的质疑显得那么地不合时宜。但我必须说,麦克尼尔的忧虑现在读起来令人寒意顿生。

五、瘟疫天生携带着阴谋论的胎记。它出现了,但人们看不到;或者人们只看到了它的后果,却见不到它本身。对于普通的民众,瘟疫的发生是不可解释的,不可解释而又强作解释的结果通常就是阴谋论。阴谋跟瘟疫一样都处在事物的背面,无法被事实证伪——那些看似与阴谋相反的事实可以很方便地解释为阴谋者掩盖自身的行为。因此,历史上每一次瘟疫过程都伴随着对阴谋者的甄别和审判:女巫、犹太人、投毒者。基于阴谋论无法被证伪的性质,辟谣对它是无效的。因此,与其徒劳地与某些人的心魔搏斗,还是把更多的精力用于对付现实的病魔吧。