亨廷顿到底怎么说?

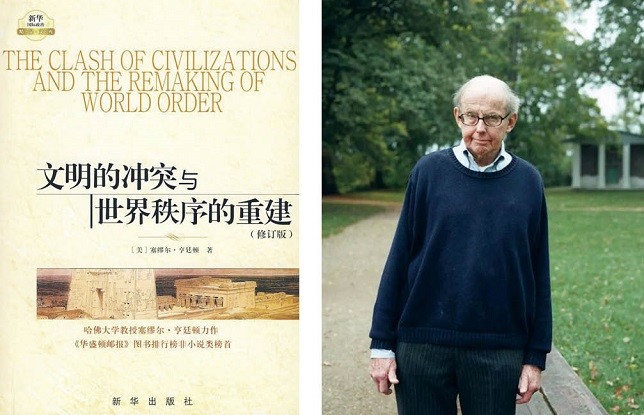

1993年,冷战结束不久,美国著名国际政治学者、哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿在《外交》季刊上发表《文明的冲突》一文,讲述后冷战时期的暴力冲突,一经发表即引起各国政界与学界的广泛关注和极大争议。1996年,亨廷顿将自己对别人批评的辩解整理成《文明的冲突与世界秩序的重建》一书发表,从而形成了亨氏文明冲突论的理论体系,这本书被翻译成39种语言,在全世界激起的反响一浪高过一浪。

后冷战时期一种新思维

亨廷顿自己对它的著作产生这么大影响的原因归纳为:“人们正在寻求并迫切地需要一个关于世界政治的思维框架。”

亨廷顿提出,冷战后,世界格局的决定因素表现为七大或八大文明,即中华文明、日本文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、东正教文明、拉美文明,还有可能存在的非洲文明。冷战后的世界,冲突的基本根源不再是意识形态,而是文化方面的差异,主宰全球的将是“文明的冲突”。

冷战期间,人们很容易把全球政治理解为包含了美国及其盟国、苏联及其盟国,以及在其中发生了大量冷战斗争的不结盟国家组成的第三世界。这些集团之间的差别在很大程度上是根据政治意识形态和经济意识形态来界定的。随着冷战的结束,各国开始发展新的对抗和协调模式。为此,人们需要一个新的框架来理解世界政治,而亨廷顿提出的“文明的冲突”模式似乎满足了这一需要。

这一模式强调文化在塑造全球政治中的主要作用,它唤起了人们对文化因素的注意,而它长期以来曾一直为西方的国际关系学者所忽视;同时在全世界,人们正在根据文化来重新界定自己的认同。亨廷顿的文明的分析框架因此提供了一个新的视角,它也提出了一个全世界许多人认为可能的论点,即在未来的岁月里,世界上将不会出现一个单一的普世文化。在人类历史上,全球政治首次成了多极的和多文化的。而其背后的推力来自于不同的文明,它们成为了世界舞台的主要活动者。有冲突,就有冷战和热战的可能,亨廷顿所期望的是,唤起人们对文明冲突的危险性的注意,将有助于促进整个世界上“文明的对话”,避免文明之间的紧张状态。上世纪五六十年代,许多人认为美苏之间的核战争将不可避免,但至冷战结束,核战争也没有发生,这说明战争并不是如人们想象的那样必然会出现。在后冷战时代更是如此,在亨廷顿看来,加强对话就是避免战争的最好利器。欧洲和亚洲国家最主要的政治家已经在谈论需要抑制文明的冲突和参与这样的对话,在亨廷顿生前,他所主持的哈佛国际和亚洲研究会也在积极地提倡这一努力。

破解“文明冷战”

上世纪90年代,许多人看到,在伊斯兰和西方之间又在形成一种“文明冷战”。冷和平、冷战、贸易战、准战争、不稳定的和平、困难的关系、紧张的对抗、竞争共存、军备竞赛,所有这些说法,只不过是一种状态的不同描述而已,或许这种描述最恰当地体现不同文明实体之间的关系,而与之相反,文明之间的信任和友谊则是罕见的。

亨廷顿认为,文明间的冲突有两种形式:“在地区或微观层面上,断层线冲突发生在属于不同文明的邻近国家之间、一个国家中属于不同文明的集团之间,或者想在残骸之上建立起新国家的集团之间,如在苏联和南斯拉夫那样。断层线冲突在穆斯林和非穆斯林国家或集团之间特别普遍。”

一些西方人,包括当时的美国总统比尔·克林顿在内,认为西方只是与伊斯兰极端主义暴力分子之间存在问题,而不是与伊斯兰世界之间存在问题。但是几千年的历史却提出了相反的证明。伊斯兰教和基督教(不论是东正教,还是天主教和新教)的关系经常充满对抗的风暴,彼此将对方视为敌人。

从7世纪初到8世纪中叶,伊斯兰文明扩张,在北非、伊比利亚半岛、波斯和北印度建立了穆斯林的统治。伊斯兰教和基督教的分界线稳定了两个世纪左右。至11世纪末,基督教恢复了对地中海西部地区的控制,征服了西西里,占领了托莱多。1095年,基督教世界发起了十字军东征。在此后的一个半世纪里,基督教徒试图在耶路撒冷等地建立起基督教的统治,但后来却节节败退,并于1291年失去了他们在那里的最后落脚点阿卡城。与此同时,奥斯曼土耳其人出现在历史舞台上。他们首先削弱了拜占庭,然后征服了巴尔干和北非的大部分地区,并于1453年占领了君士坦丁堡,1529年包围了维也纳。在将近一千年的时间里,从摩尔人首次在西班牙登陆到土耳其人第二次围攻维也纳,欧洲不断处于伊斯兰威胁之中。伊斯兰文明是唯一使西方的存在受到过威胁的文明。

然而到15世纪之后,潮流开始转向。基督教世界开始占据上风,至1920年,只有四个穆斯林国家——土耳其、沙特阿拉伯、伊朗和阿富汗——保持了独立而未受到非穆斯林统治。据统计,在1757-1919年间,大约有92个穆斯林地区由非穆斯林政府统治;到1995年,在这些地区中有69个恢复了穆斯林的统治,穆斯林人口在其中45个独立国家中占绝对多数。1820-1929年间,50%涉及不同宗教的国家间战争是在穆斯林和基督教徒之间进行的,这一事实说明了这些变化中的关系的冲突性质。

造成这一发展中的冲突模式的原因,不在于诸如12世纪的基督教狂热和20世纪的穆斯林原教旨主义这些暂时的现象,而在于这两种宗教的本性和基于其上的文明。亨廷顿写道:“一方面,冲突是差异的产物,特别是穆斯林的伊斯兰教观念作为一种生活方式超越并结合了宗教和政治,而西方基督教则持有政教分离的观念。然而,冲突也产生于它们的相似性。这两种宗教都是一神教,与多神教不同,它们不容易接受其他的神;它们都用二元的、非我即彼的眼光看待世界;它们又都是普世主义的,声称自己是全人类都应追随的唯一真正信仰;它们都是负有使命感的宗教,认为其教徒有义务说服非教徒皈依这唯一的真正信仰。自创始起,伊斯兰教就依靠征服进行扩张,只要有机会,基督教也是如此行事。‘圣战’和‘十字军东征’这两个类似的概念不仅令它们彼此相像,而且将这两种信仰与世界其他主要宗教区别开来。伊斯兰教、基督教和犹太教还持有一种目的论的历史观,与其他文明普遍持有的轮转或静态观完全不同。”

20世纪八九十年代,伊斯兰国家的整个趋势是反西方的。这部分是伊斯兰复兴运动所造成的。亨廷顿认为,西方面临的根本问题不是伊斯兰原教旨主义,而是一个不同的文明——伊斯兰,它的人民坚信自身文化的优越性,并担心自己的力量处于劣势。伊斯兰面临的问题不是美国中央情报局和国防部,而是一个不同的文明——西方,它的人民确信自身文化的普遍性和优越性,尽管他们的优势正在下降,但这一优势仍然使他们有义务把他们的文化扩展到全世界。这些是造成伊斯兰和西方冲突的根本因素。

我们是谁?

2001年在纽约发生的“9·11”恐怖袭击事件残酷实现了亨廷顿的预言,文明的冲突正在演化为人间的悲剧。而在“9·11”事件后,亨廷顿又撰写出版了《我们是谁:美国国家特性面临的挑战》,这是他最后完成的两本书之一,针对美国的移民问题大发议论,同样引起一片争议。

在这本书中,亨廷顿将“文明冲突”的视角由国际转向美国国内,“美国国家特性”所受到的种种“挑战”,其中一个非常重要的,就是“伊斯兰好斗分子”成为了美国现实中的头号敌人,这就是美国在21世纪初所处的国际形势。

“我们是谁”这个题目是个经典论题。金庸的小说《侠客行》和成龙的电影《我是谁》都讨论过这样的命题:“我是谁?”其背后是身份认同困惑。亨廷顿注意到,“9·11”前后,在美国国内,多元文化主义政策造成的“有色人种”对美国“核心文化”形成了挑战,从而让美国人产生了“民族认同危机”。

亨廷顿的这本书可以说是他的世界“文明冲突论”之理论框架的缩小版, 即美国本土的“文化冲突论 ”。前者要回答的是西方文明背景下的“我们是谁 ”和如何应对挑战, 后者要回答的是美国文化背景下的“我们是谁”和怎样应对挑战。

作为一个移民国家,美国国内不同种族不同族裔长期共存,他们的文化背景——黑人、拉美裔 、亚裔等群体的亚文化——与美国“核心文化”(盎格鲁撒克逊新教文化)是有冲突的,这就必然形成矛盾。这似乎在形成美国这个国家的最初就埋下了日后矛盾的导火索,那么如何解决这个矛盾?首要的,就是要放弃“白人至上”的种族主义立场。如果仍然立足于这种种族主义的立场,必然会使得不同种族之间的隔阂日益加深,不利于美国这个民族大熔炉的融合。

我们是谁?你们是谁?他们又是谁?在我们、你们和他们之间,各自的身份认同和文化背景的差异,造成了你我他之间的隔阂与分歧,在当今世界上,如何认识自我、尊重对方是摆在所有人面前的问题,更是一个棘手的难题。

很显然,《我们是谁》是在《文明的冲突》一书的基础上的进一步思考,在亨廷顿看来,从国际到国内,各种的社会矛盾的根源,仍然是文明的冲突。面对文明的冲突,急需建立的对话的途径和机制。但这说起来容易,做起来难,背后牵涉的问题方方面面,需要各方面的努力,恐怕也需要时间。而亨廷顿本人已经等不到世界和解的这一天了。

2008年圣诞节前夜,亨廷顿在波士顿去世,享年81岁。被哈佛大学荣誉退休教授亨利·罗索夫斯基誉为“他显然是过去50年中世界上最有影响力的政治学家之一”的亨廷顿走了,但文明的冲突仍在加剧。2021年是联合国文明对话年20周年。伊朗前总统哈塔米于1998年9月在第53届联合国大会发表演讲时首次提出“文明对话”倡议,同年11月4日联大一致通过决议,将2001年命名为“联合国文明对话年”。希望在未来,文明的对话能代替文明的冲突,让和平成为世界的主流,这才是不同文明共存的最好基础……(记者 何映宇)