鲁迅在上海: 最后10年,做了父亲, 成了中国文学“教父”

9月,台风过境,上海下起小雨。在虹口区甜爱路上的鲁迅纪念馆,有一场特别的展览《前哨》正在进行。展厅柜台里,左联创刊号《前哨》发黄的纸张上,用墨笔写着:“紀念戰死者專號,第一卷,第一期。” “前哨”两字由鲁迅题写后刻在木板上,最后印到书上空白处。

在《前哨》之前,很多刊物都是代刊,作为左翼文学的标志性刊物,《前哨》之后的第二期叫《文学导报》,出版了8期。由于当时的政策原因,这一刊物关关停停,没有出版社愿意出版印刷。“所以鲁迅想了很多办法,过程很曲折。”

上海鲁迅纪念馆研究室主任李浩告诉《新民周刊》,这一展览,展出了鲁迅最后十年在上海的珍贵手稿,时间从1927年10月3日到1936年逝世。第一件展品是鲁迅到上海后隔天书写的信件;最后一件展品则是逝世前写的《因太炎先生而想起的二三事》。

记者了解到,鲁迅手稿浩如烟海,馆里从2012年开始研究,出版了讨论集、手稿等出版物,视野进一步拓宽。目前,馆里藏有鲁迅手稿157件,如果按页数算,则有1523页,其中,《毁灭》的手稿就有359页。“集中体现了鲁迅的创作、交友,也体现了其革命性的一面。”

上海是鲁迅走到生命终点的城市,在上海的10年,更是鲁迅创作生涯中最重要的10年,这10年的创作双倍于他前10年的文学创作。在上海,鲁迅做了父亲,也做了中国文学的“教父”。

为啥不买房

北京—厦门—广州—上海。

鲁迅对居住地的选择,其实是非常苛刻的。他并非属于“安居乐业”型的作家,内心和事实都注定他是一个从身体到灵魂的漂泊者。在上海,鲁迅一共换了三处居所,每一处都居住了3年左右。

景云里是鲁迅在上海的第一个家。从多伦路转到横浜路,不过百米即可见到景云里。那是一个旧式门楼,楼门上方从右至左写着三个字:“景雲里”。景云里为石库门里弄住宅,淡黄色字体既未剥蚀也不鲜亮,颇有些历史痕迹。

1927年10月3日,鲁迅和许广平坐船到了上海,两人先是入住在共和旅馆,5天后就搬进了景云里23号。那时,景云里已经住有鲁迅的弟弟周建人,以及文化人士茅盾、叶圣陶等人。据许广平回忆:“当有许多人等,都云集在这里,颇不寂寞。”

景云里这条里弄有如复杂的毛细血管,步入其中,偶然有一二老者进出。鲁迅居住过的23号在左边第一个“通道”里。现今杂物自行车无序摆放,也有人从门里出来,居民每每见有人来访,虽也上下打量,但并不惊讶。

据史料记载,鲁迅在景云里居住的两年半时间里,就在这一排房子里搬迁过两回,23号虽位于最深处,但邻居每日打麻将、唱小调的噪音让他无法写作工作,于是又搬到中间位置的18号,后因仍然不堪其扰,又搬到17号。直至1930年5月迁居拉摩斯公寓。

拉摩斯公寓是个西式洋房,砖红色大楼便是当年日军陆军司令部。公寓正房里,唯一的一个中国人就是鲁迅。这个房子之前的主人是一个日本海员,鲁迅是通过他的日本朋友内山完造租下来的。“日本攻占上海时,有一次房子窗台被榴弹击中,幸好当时鲁迅外出,未受伤。”

鲁迅很少说起房租的价格,但他会记下“顶费”。那时,租房子的“顶费”,类似于现在人理解的押金。你交了“顶费”之后,就获得了这个房子的无限期使用权,甚至还可以把这个房子再转租出去。

景云里的“顶费”50元,拉摩斯公寓的“顶费”是它的10倍,据记载,鲁迅在景云里23号的“顶费”一直没退。因为鲁迅搬出后,那个房子鲁迅让给了柔石和他的小伙伴们,直到1931年春节柔石牺牲,年轻朋友也搬出,那50元的“顶费”才退给了鲁迅。

大陆新村9号是鲁迅住得最安稳的一处,也是鲁迅在上海最后一次搬家。在萧红的记忆中,鲁迅家没有沙发,全是硬椅子。鲁迅在写字台跟前坐的,也是一把木质的圈椅。鲁迅休息,或者琢磨稿子的时候,用的是一把破旧的藤椅。

站在鲁迅卧室里,会看到一块表,表上的时间永远停留在1936年10月19日清晨5点25分。有人疑惑,在北京置办了两套房子的鲁迅,一套是八道湾的房子,一套是西三条的房子,为何在上海没有置办房子,反而一直租房。

李浩告诉《新民周刊》,鲁迅在上海不是不想买房,而是没打算长住。鲁迅到上海之初,只是怀着“过客”心态,先住下来歇息一下,再决定去向。1927年12月19日致旧友邵文熔信中,鲁迅坦言:“‘弟’从去年出京,由闽而粤,由粤而沪,由沪更无处可住,尚拟暂住。”

没想到,一到上海的鲁迅便被友人们的热情包围。特别是暂居之所离茅盾等作家相近,常有聚谈机会,而且他很快就投入到创作、编辑和文艺活动当中。这让鲁迅感到一种找回自我的感觉。上海就这样无意中成了鲁迅最后的栖息地,一个让他再一次被推到文化前沿的地方。

旧门牌与无题诗

《前哨》的展览上,有一个墨书“镰田诚一”的门牌,这块门牌呈长方形,本色无漆,历时虽久,但风雨之迹不甚明显。周海婴《鲁迅与我七十年》一书中,周建人回忆,这块牌子看起来不算旧,因当时只在室外钉了个把个月,时间不长的缘故。

革命年代,这块门牌曾发挥过“避风头”的重要作用。

1931年1月16日,柔石到拉摩斯公寓看过鲁迅。第二天,柔石在租界东方旅店开会,与29个同志被一起抓捕了。柔石是鲁迅的学生,两人曾共创期刊《朝花》,再加上都喜欢木刻,使二人亲如父子,单《鲁迅日记》载及的来往就有近百次。

柔石被捕时,身上带着一封鲁迅跟北新书局的出版合同,警察一定会追问鲁迅的。柔石从监狱中带给冯雪峰的第一封信说:“望大先生勿念,我等未受刑,捕房和公安局,几次问大先生地址,但我哪里知道。”

柔石当然知道,但是柔石没有说。当时见风声很紧,鲁迅便携带家人到花园庄避难。等到稍稍平静一点,鲁迅回拉摩斯公寓,看到门口钉了一块木牌,便是“镰田诚一”。订牌子的人是内山书店老板内山完造(内山书店几乎成为鲁迅最后十年的“会客厅”)。

“大概是内山先生出于好意,利用这种方法,借以掩人耳目的。”李浩说,后来,为了安全,内山完造还帮助鲁迅在拉摩斯公寓附近的“狄思威路”租了一间藏书室,狄思威路今称溧阳路,那是一间二楼的普通房间,面积只有十几平方米,沿壁四周都是木制书箱。

不过也有人回忆,这门牌也曾挂在过藏书室门口。据内山完造的《花甲录》写:藏书室原是店员镰田诚一的宿舍。李浩告诉《新民周刊》,鲁迅在上海定居后,与广大青年以及革命进步团体,发生了密切的联系。1930年3月2日,中国左翼作家联盟在上海宣告成立,标志着我国现代文学建设进入了一个新的发展阶段。

会后,为了把左联的文学主张宣传到青年中去,鲁迅马上到各大学演讲。在左联成立这一年,鲁迅共写了17篇论文和杂文,翻译了《十月》、《毁灭》等大量文艺作品和论著。1930年9月,上海文艺界庆祝鲁迅50岁寿辰,当时美国进步女作家史沫特莱出面租借了一家荷兰西餐厅,作为会场。

寿宴定在9月17日下午,鲁迅和许广平抱着刚满周岁的爱子周海婴,缓缓走来向园子里的人致意。他的眼里闪烁着光芒,集会上的革命志士很多,有教授、美术家、学生以及中国共产党的报纸编辑。作为50寿辰庆祝的余波,9月25日,鲁迅一家特意到阳春堂照了3张相,在与海婴的合照上题写:“海婴与鲁迅,一岁与五十。”

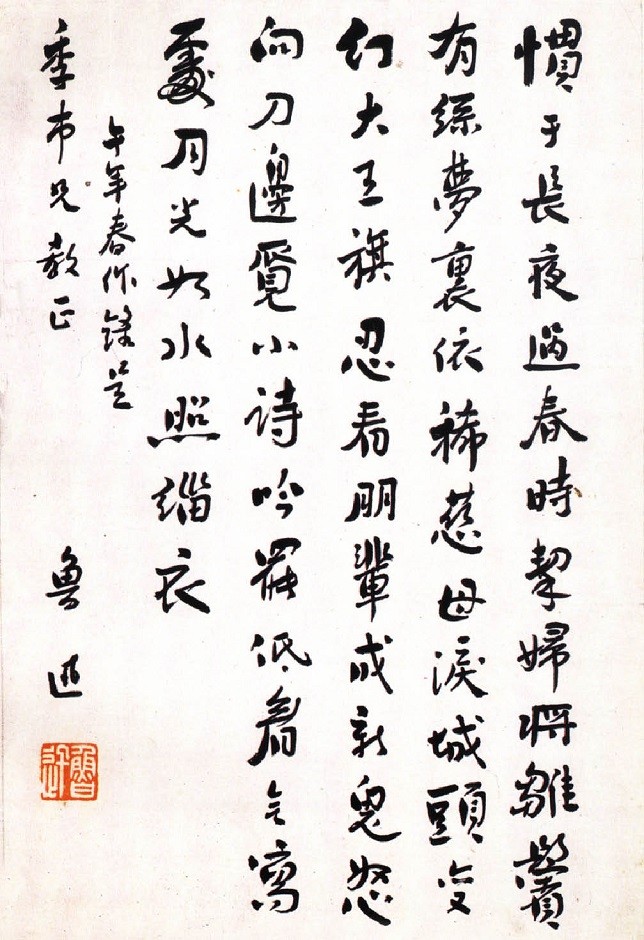

但在1931年,鲁迅得知柔石等五位左翼作家被秘密杀害的噩耗时,在悲愤中写下了一首诗。在鲁迅纪念馆的展柜中,展出了这首鲁迅书赠许寿裳的《无题》诗:“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗……”

1933年春,柔石等遇害二周年的忌日,鲁迅写下《为了忘却的记念》一文,其中也引录了这首诗。在这首诗中可以看出鲁迅最初写的是“刀边”,而最终《为了忘却的记念》中已改成了“刀丛”,“手稿能让观众看到其最初的迹象,展现他对字句的推敲” 。

而丁玲被绑架,是1933年中国文坛上一件极为引人注目的事件。《前哨》边上的展柜也讲述了鲁迅与丁玲的故事。丁玲被绑架后,为接济丁玲在常德孤立无援的母亲和孩子,鲁迅建议良友图书出版公司赵家璧将丁玲尚未完成的长篇小说《母亲》立即出版。

“一共四章,约8万字,当时,《母亲》出版了8000册,引起了很高的关注,也给国民党政府带来了很多压力。” 上海鲁迅纪念馆副馆长乐融说。

“大先生”是个矛盾体

李浩说,鲁迅其实是个矛盾体,他既节俭,又大方;既喜安静,又爱热闹;既追求平和,又保持犀利。关于鲁迅生活细节的描写,回忆录和书籍中记载颇多。

生活中,鲁迅很简朴,虽然收入很高,但仍然保持着自己旧的生活习惯。他从未穿过略像“时式”的衣服,平日里总穿普通布制长衫、棉袍,但招待客人却很大方。鲁迅自己看病嫌医疗费贵,但帮助过去的一个同学,毫不吝啬,二三百的医药费全部给别人包掉。

据萧红回忆,鲁迅先生备有两种纸烟,一种价钱贵的,一种便宜的,便宜的是绿听子的,自己平日用;贵的是白听子的,用来招待客人。

在上海的日子里,鲁迅的娱乐只有看电影,但和工作分得很开,电影这一事是休闲,不作为文化和文艺批评的项目。据鲁迅日记记载,鲁迅一生看了140多部电影,而在上海病危之前的3年里,他一共看了92场电影,差不多每个月要看3场左右。而影院多在四川北路周边。

据许广平回忆,鲁迅不但看电影,且每次座位都要买最高价的,他的观点是,看电影要高高兴兴,不是去寻不痛快,如果坐到看不清楚的远角落里,倒不如不去了。去观影时,通常等海婴熟睡后,穿上深色朴素衣衫,叫一辆汽车奔到电影院。有时还会叫上三地、内山完造、萧红萧军或其他朋友。

记得有一次,1931年11月13日,鲁迅妻儿还有三弟一起去虹口大戏院看了《人间天堂》。起因是他觉得前面在附近另一家电影院看的电影不佳,就中途退场,又去了虹口大戏院赶另一场。鲁迅去的最频繁的电影院除了融光大戏院,还有离住处最近的上海大戏院。

因为这里是当时上海唯一一家经常放映苏联电影的影院,他生前最后一部电影就是在这里看的。1935年11月6日,鲁迅受邀观看了苏联革命影片《夏伯阳》。那是苏联十月革命日的前一天,与他一同观看影片的有他的家人,有茅盾,还有宋庆龄和美国女记者史沫特莱。

于鲁迅而言,电影又不止是一种休闲,这是观察西方国家的一个途径,他在一幕幕的光影中看人生,看世界。关于电影的珍贵“影评”,散见于杂文、日记、书信及译文中。鲁迅会在日记里记下是什么片子、哪家电影院看的,有时还会注上“佳”“不佳”“劣极”等简短评语,堪称“民国手账先锋”。

鲁迅喜爱用毛笔写书法,但他不做书法家。在展厅,李浩介绍了鲁迅的书法作品,书写分两种,一种是平时书写日记、书信的小字。另一种是大字,其中蕴含各种变化。比如,1917年时,他的字瘦长清秀,有时拘谨。晚期则多呈现圆圆的、宽宽的敦厚状态。

1931年,鲁迅题赠内山书店老板内山完造的诗,描写内山完造在上海居住20年间,旁观所见中国军阀、政客的丑态。“作品中,‘南无阿弥陀’几字写得非常自由。由于当时鲁迅并未携带印章,便用了手印替代,这也是鲁迅留下的唯一一件按手印的作品。”

谈及手稿的研究价值,李浩说,他希望大众看到一个丰富的、立体的鲁迅。这些年,除了做诗稿、出书,1999年鲁迅纪念馆还建立了“朝华文库”,征集了和鲁迅有关的同时代文化名人,包括作家、出版家、版画家的手稿与作品等实物。

比如陈望道、冯雪峰、许寿裳、黄源等,按“人物”设立了多个专库进行收藏和展示。“朝华文库” 四字由巴金题写。“关于鲁迅的翻译手稿、古籍手稿,研究起来有难度,但都值得好好研究,好好传承。”(记者 吴雪)