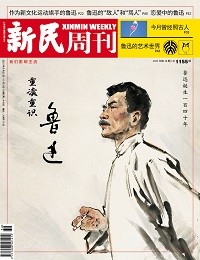

鲁迅研究学者房向东谈鲁迅的“骂人”

横眉冷对千夫指

鲁迅文风泼辣,力透纸背,经常在文坛犀利批评和自己不同见解的人和事物,身边“烽火四起”,“敌人”成堆。除了当时的政府当局,被他“骂”过或者冷嘲热讽过的文化名人不胜枚举。随手一列,包括吴稚晖、陈源、徐志摩、章士钊、胡适、林语堂、梁实秋、郭沫若、周扬、成仿吾、章克标、邵洵美、梅兰芳、叶灵凤等。与他打过一点笔墨官司的人里,甚至还有夏衍、朱光潜、李四光、施蛰存等。

在鲁迅人生的最后十年,已经基本停止小说创作,全身心地投入与敌人的论战。鲁迅用自己的笔锋“骂人”成群,也引来回怼无数,比如林语堂:“八月底与鲁迅对骂,颇有趣,此人已成神经病。” 苏雪林称鲁迅为“玷辱士林之衣冠败类,二十四史儒林传所无之奸恶小人”。一时间,与鲁迅的论战,成为当时文化界的一大风景。

阅读鲁迅那些指名道姓的“骂人”杂文,如果能深入了解当时的时代背景、文坛局势和双方的精神立场等诸多方面因素,也许能帮助我们跳出那些是非曲直,功过利害,从更立体的角度去理解一个完整的鲁迅,辨明对鲁迅生前死后有心的中伤和无意的曲解,对鲁迅精神有更深刻的领悟。

福建人民出版社原社长房向东编审,近日接受了《新民周刊》记者的专访。作为知名的鲁迅研究学者,早在1996年他就出版了第一本鲁迅研究专著《鲁迅与他“骂”过的人》,影响巨大。此后更是陆续出版了《鲁迅:最受诬蔑的人》《鲁迅这座山——关于鲁迅的随想与杂感》《恋爱中的鲁迅——鲁迅在厦门的135天》等多部谈论、研究鲁迅的著作,并在2016年结集出版。在鲁迅对“敌人”的“骂”的研究上,房向东编审无疑是有着独特视角和独到见解的。

特立独行的“一卒”

《新民周刊》:鲁迅的“敌人”名单,几乎包括了当时中国文化界的“顶流”,似乎没有“左右”之分。为什么他要与几乎整个文化界论战,有怎样的时代背景?

房向东:鲁迅有两句诗“两间余一卒,荷戟独彷徨”。不能说鲁迅没有左右之分,但他首先也是最重要的是是非之分。不论“两间”的哪一“间”,他有不同见解,就阐述自己的见解;不因为自己是哪一“间”的人,只说“这间”的话而不说“那间”的话。也许“两间”都得罪了,所以“两间”不讨好。鲁迅是特立独行的“一卒”。这“一卒”的骨头最硬的,是独立荒野的硬汉,也是中国最孤独的灵魂。

鲁迅是非的基点是人道主义。和列夫·托尔斯泰一样,他是一个人道主义者。他衡量是非的标准和立场,是对劳苦大众的态度。他痛恨上层社会的堕落,同情下层社会的不幸。鲁迅正是从这样的基点看中国社会,而你所说的所谓“顶流”文化界,在鲁迅眼里,相当多的人,都与下层社会有着遥远的距离。他们中的一部分人充当着统治者的“帮凶”或“帮闲”,如果鲁迅是清水的话,他们是猪油,无法交融。这是价值判断的问题,用今天的话说,就是“三观不合”。

鲁迅的“骂人”现象确实牵涉到背景问题。当时是众声喧哗的时代。不是鲁迅要与整个文化界论战,往往甚至更多的情况是当时文化界要与鲁迅论战。大部分的情况是别人先挑战鲁迅,先“骂”鲁迅,鲁迅予以反击。还有更奇葩的,有的人“骂”鲁迅,就是为了让鲁迅“回骂”。鲁迅一“回骂”,他就出名了。这可是章克标等人亲笔写下的文坛秘籍。

1949年以后,鲁迅被尊为“旗手”。由于可以理解的原因,我们只看到鲁迅的“骂人”文字,看不到别人“骂”鲁迅的文字。所以,给人的印象是只有鲁迅在那骂骂咧咧。事实不是这样的。比如,沈从文一向给人温和的印象,鲁迅在公开的出版物中也不曾招惹他,但他在《鲁迅的战斗》一文中挖苦鲁迅是“病的颓废的任性,可尊敬处并不比可嘲弄处为多”。这不奇怪,当时的文坛就这样,要批评谁,要抨击谁,彼此指名道姓,不像今天这样大家都温文尔雅。我要强调的是,当年的“顶流”文化界,不只鲁迅在“骂”,论争是常态;而且这种论争都带着个性化的表述,也不像当下,批评文字看上去严谨到像公文。

明显的事实是,每一次论战,都是时代的投影,比如说鲁迅与陈西滢的论战,是与“女师大风潮”相联系的;关于“两个口号”的争论,是与抗日统一战线问题的个人与团体的立场选择有关连的。所以,我认为鲁迅的论战文章是与历史进程相伴随,是时代的投影。

批判精神的显性潜性表现

《新民周刊》:如何理解鲁迅的这种“四面树敌”?在鲁迅看似疑此疑彼、怼天怼地的激烈口水战中,是否另有深层原因?与他本人的文化观、价值观有怎样的关系?

房向东:笼统地说鲁迅“四面树敌”是用世俗的眼光否定思想者的鲁迅。鲁迅一生的战斗业绩,也不是什么“口水战”。伟大的思想者都是先知先觉者,都是“独战众数”的“国民公敌”。鲁迅对易卜生的《国民公敌》有很高的评价,也有因为他自己是“国民公敌”的因素在其间。鲁迅的“横眉冷对千夫指”,不是指一般意义上的敌人,而是认定他自己是被千夫所指的“国民公敌”。但是,面对千夫所指,我自“横眉冷对”。这是时代孤独者鲁迅的一个历史投影。

鲁迅是多疑的,但这种质疑一切的态度,是一种敏感的、敏锐的批判精神。是对具体人的言论以及所承载的内容,进行社会的历史的剖析与反思。于不疑处有疑,这是思想者的特质;反之,对一切肯定或是对权势者献媚,那鲁迅就不会成为鲁迅,而只能是庸常之辈了。

鲁迅不仅了解他所处的时代,更了解中国的历史。他是以历史的眼光来审视当下。鲁迅是最懂中国和中国人的。鲁迅的精神特质就是怀疑和批判。他对具体人的抨击,与其说是在抨击某一个人,不如说是在抨击他身上所承载、所附丽的旧传统、旧文化的一切。鲁迅是一部推土机,他一生不遗余力地在推平一个千疮百孔的旧中国。我们知道,只有铲平旧物,才能建造新屋,才能建设新世界。

总之,鲁迅的“骂人”,是他批判精神的显性与潜性的表现。

《新民周刊》:有人说当时鲁迅的地位,有点类似于今天互联网的文化大咖或者称KOL。他的频频发声,这对于他在文坛的地位和影响,起到了什么作用?

房向东:这样的角度,是以今人的眼光看故人。言外之意是不是有点做流量的意思?当然,这也是可以理解的。

鲁迅是文化巨人,绝不是当下所谓的大咖可以比肩。鲁迅在中国文学史和文化史上的地位是五四新文化运动时期或者说是《新青年》时期就确立的。鲁迅的“频频发声”,不是为了做流量,也不是为了提高他在文坛的地位和影响。他需要社会的、历史的和文化的批判。如果只为了做流量和扩大影响力,鲁迅不要用“鲁迅”做笔名,文章应该署名“周树人”。要强调的是,鲁迅是中国用笔名最多的人,有人统计,用了一百八十多个。如此多的笔名,分流了读者的注意力和关注度,如何做“大咖”?鲁迅是非常淡泊名利的人。他的代表作《阿Q正传》发表时,不是沿用已经奠定文坛地位的“鲁迅”二字,而是用“巴人”的笔名发表,以致当时文坛怀疑是谁谁写的、是讽刺某某人的。

鲁迅的“频频发声”,是因为他有话要说,所以说话了。鲁迅说,从水管里流出来的都是水,从血管里流出来的才是血。鲁迅没有一篇文章是为了做文章而做文章的。他的文章都是血管里流出来的血,带有血性,有活的灵魂,绝不惺惺作态,绝不无病呻吟,绝不风花雪月,绝不花团锦簇……鲁迅一篇篇文章像一块块巨石,堆磊起了他作为文化巨人的不朽形象,确定了他的历史地位。

貌似尖刻实际宅心仁厚

《新民周刊》:鲁迅对“敌人”的辛辣笔锋中,有哪些语言特点?针对不同的对象,他都有哪些不同的用词?其中的差别透露了一些怎样的信息?

房向东:将“敌人”称之为“论敌”更好。鲁迅的文笔就是那样,可以说是辛辣的讽刺的,但都是文学的,或者说是文学的表述。如果我们对比论战双方的文字,可以看出鲁迅貌似尖刻,实际上宅心仁厚。

举左右两方面的例子。

郭沫若给鲁迅戴的是“双重反革命”的帽子,这是政治概念,是把鲁迅当作革命的敌人。这后果可想而知。鲁迅“骂”郭沫若是“才子加流氓”,“才子”不用解释了;鲁迅对流氓的定义是“多变”,一会儿这样,一会儿那样,郭沫若有过“打倒蒋介石”的呐喊,也喊过“蒋委员长万岁”的口号,这都是历史事实。所以,鲁迅赠送他“才子加流氓”的桂冠倒也合适。

鲁迅“骂”梁实秋是“资本家的走狗”。梁实秋的价值判断通常是所谓“上流社会”的,而鲁迅是最讨厌这类高高在上的所谓“优等华人”的,他们皮鞋锃亮,每一根头发都有固定的位置,看上去确实像资本家的帮闲。这也是文学描述,世上没有“走狗罪”,不会因为被说成“走狗”而有什么人身危险。

但梁实秋说鲁迅收卢布,这既是一个政治概念也是法律概念,当时诬人收受卢布,那是里通外国,具有叛国罪的嫌疑,是要入狱甚至断头的。

至于鲁迅对被“骂”对象的区别,当然是有的。因为每个人都是个体存在,抨击的具体语境自然也有不同,怎么可能没有区别呢?鲁迅“骂”杨邨人是“革命小贩”,“骂”所谓“四条汉子”是“奴隶总管”,语气的轻重是显而易见的。但是,都不是构陷,都只是形象刻画,文学描述。

《新民周刊》:在被鲁迅怒骂或讽刺后,有一些回击的话语,这些回击话语中,有没有值得认真分析的“言之有物”的内容?

房向东:“言之有物”的话当然有。比如鲁迅与梁实秋关于“文学的阶级性”问题的论战,有很多学理探寻。文学是有阶级性的吗?文学只是描写人性吗?阶级性中的人性、人性中的阶级性等等,哪怕今天,都还有许多可探讨的空间。

“实骂”和“虚骂”

《新民周刊》:鲁迅的“四面树敌”,是否是后来学界与社会对其存在争议,甚至不乏诬蔑之声的重要原因?今天的人们该如何正确看待和理解这一历史现象?

房向东:一个作家有争议是正常的,没有争议,除了平庸到不值得争议外,那一定是不让争议,这才是反常的。

1949年以前,鲁迅作为现代文学的代表性人物,被肯定、被否定,各种评价都有。1949年以后至1978年以前,就不让争议鲁迅,更不要说非议鲁迅了。

后来,对鲁迅又有种种争议甚至诬蔑。对这一现象,我是持平常心的。百家争鸣,这是社会进步的一种表现。当然,诬蔑鲁迅,这是特定时代的非理性逆反,你越不让争议,解禁后,我越要全面否定你。这与鲁迅不相干,最多只能说是一种“鲁迅现象”。

捧也罢,“骂”也罢,鲁迅就在那里,鲁迅还是鲁迅。

我倒是要对鲁迅的“骂人”现象,稍做提示。我认为,关于鲁迅的“骂人”,从某种意义上理解,可以分为“实骂”和“虚骂”两类。

所谓“实骂”,意即针对具体的某人某事,就事论事,不及其余。比如,鲁迅与梁实秋关于“硬译”问题的争论,刘大杰的标点本的错误问题等等,皆属此类。鲁迅的“实骂”,分析问题本身就是目的。

所谓“虚骂”,意即抓住当时的某人某事,然醉翁之意不在酒。问题的本身不过是起了触发灵感、引出话题的作用。鲁迅与引出话题的当事人并无直接冲突,所涉之事,亦无利害干系。这比较典型的应是梅兰芳。鲁迅“骂”梅兰芳,是“骂”梅兰芳所象征的男扮女妆之类不男不女的“太监文化”,是“骂”“男人看见‘扮女人’,女人看见‘男人扮’”的病态的社会人格,和梅兰芳本人是没有什么太大关系的。

还有一种是“实骂”中带“虚骂”,虚实相间,由实而抽象为虚。我认为,鲁迅之“骂”杨荫榆,主要针对“女师大风潮”,“实骂”成分是很大的。但是,那篇被有的人认为有人身攻击成分的《寡妇主义》,却是“实骂”中的“虚骂”。文中,鲁迅指出杨荫榆是“寡妇”或“拟寡妇”,实行“寡妇主义”教育,对于大学生,“始终用了她多年炼就的眼光,观察一切,见一封信,疑是情书了,闻一声笑,以为是怀春了;只要男人来访,就是情夫……”这些语言,都是不确定的推测,与杨荫榆所涉无多。其实,杨荫榆虽然独身,但她和鲁迅一样,也是封建婚姻的受害者。我觉得,鲁迅关于“寡妇主义”的这种深切感受,可以说是郁积于长久,得之于偶然。他之所以如此不无刻薄地“骂”杨荫榆,只不过是找到了灵感的触发点,生发开去,借题发挥而已。心中有思想,总是要喷发的。若不是杨荫榆,在此后的某日,碰上了牛荫榆、马荫榆,一有机会,鲁迅关于“寡妇主义”的思想,还是要表白的。

鲁迅“骂人”文章的意义,表现在他“实骂”部分包含有“虚骂”的成分,鲁迅是具体的,但他不像一般的平庸的杂文家那样,拘泥于具体。他升华了,超越了,抽象了,成了哲学意义上的“一般”。

鲁迅的“骂人”,有“骂”对的,有稍感过火的,有误会等等,但这都并不重要。它的意义在于“实骂”中包含着“虚骂”的成分;而纯粹的“实骂”部分,也将不断地被历史虚化。鲁迅留给我们的是超越个别、具体的一般和抽象,鲁迅的价值,在于他的“骂人”文章给我们提供了社会典型、大众的灵魂和时代的眉目。(记 |刘朝晖)