百花入药,不看颜值

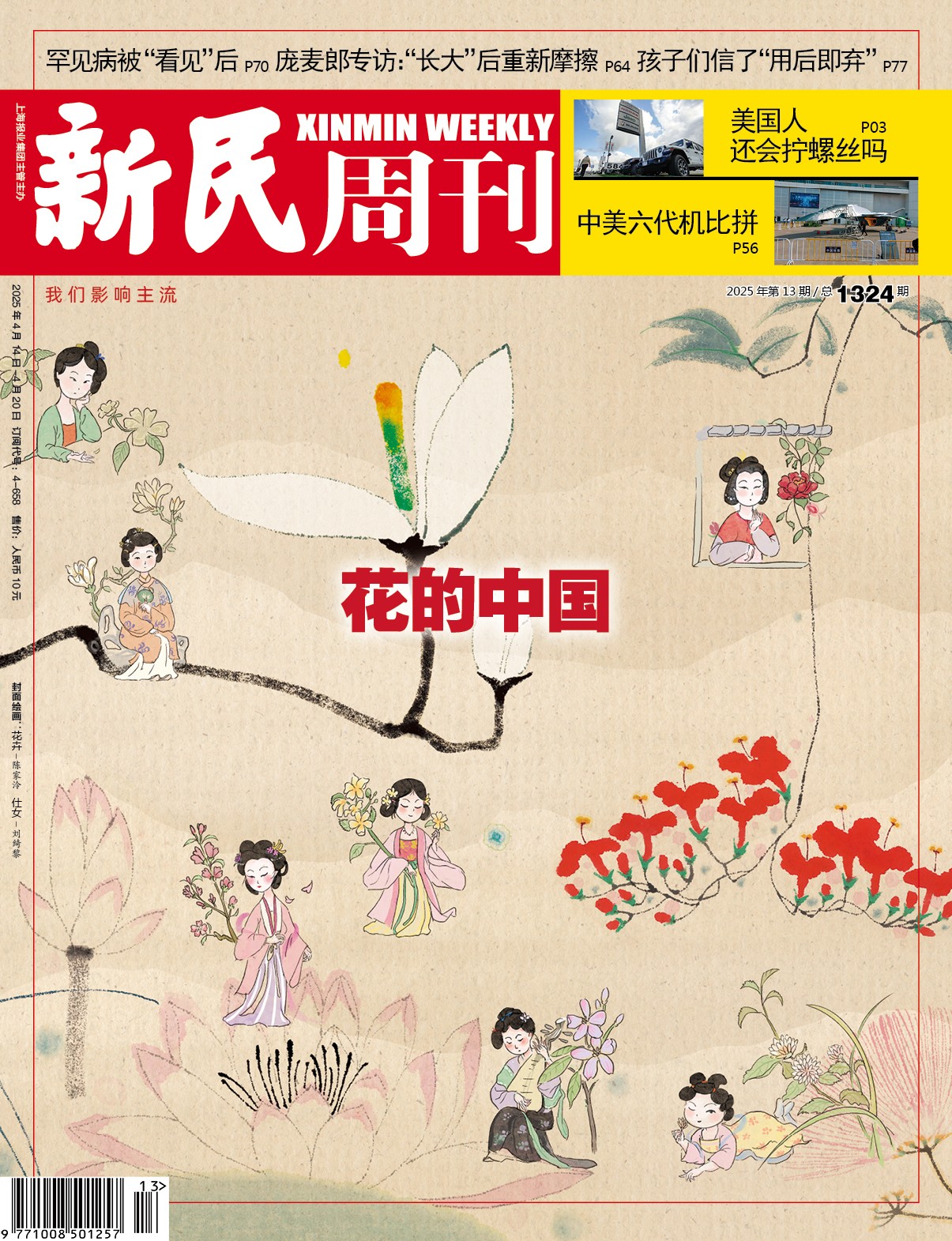

植物是中药最主要的来源,花入药已传承千百年。中国传统植物药材中,花算不得主角,但却因人们的浪漫想象而让人印象深刻。

《红楼梦》中薛宝钗的那一味“冷香丸”,可谓文学史上最有名的“花入药”之一。薛宝钗从娘胎里带来的热毒,无论名医仙药都没能治好。后来一个癞头和尚给了一副“海上方”对她的病症有效。但这方子实在是太难实现,“真真把人琐碎死”——

要春天开的白牡丹花蕊十二两,夏天开的白荷花蕊十二两,秋天的白芙蓉蕊十二两,冬天的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊,于次年春分这日晒干,和在药末子一处,一齐研好。又要雨水这日的雨水十二钱,白露这日的露水十二钱,霜降这日的霜十二钱,小雪这日的雪十二钱。把这四样水调匀,和了药,再加十二钱蜂蜜,十二钱白糖,丸了龙眼大的丸子,盛在旧磁坛内,埋在花根底下。若发了病时,拿出来吃一丸,用十二分黄柏煎汤送下。

白牡丹。

东西药料一概都有限,只难得“可巧’”二字。

花,在中国文化中代表着需要呵护的女子、需要珍惜的青春、需要珍视的感情……一切美好都可以用花代表。但这些美好也如花一般稍纵即逝,令人扼腕。

中医里的花入药,其实并没有这么多“内心戏”,主打一个“看疗效”。与根茎沉淀天地之精华相比,花是散发性部位,因此入药的花主要用其“散发”之效。而且,盛开的鲜花很少有资格入药,反而是其貌不扬的花苞可能被选中。

花入药时,中医相当务实——颜值并非正义。

千年配角,但不可或缺

“花类药在中药中的占比较小,以花为主药的方剂数量也不多。”上海中医药大学中药学院袁颖教授在接受《新民周刊》采访时告诉记者,花在中药中就像是“配角”,但一些药方中花也发挥着不可替代的作用。

袁颖教授介绍,《神农本草经》是我国现存最早的本草专著,也是系统介绍药物最早的本草典籍。书中记载的药物有365种,其中花类药虽然不多,但记载的花类药很多现在仍然在应用。

比如《神农本草经》中记载了菊华,就是菊花;紫葳就是凌霄花;辛夷是玉兰的花蕾;书中还记载了旋覆花、款冬花、桃花等可以入药的花。而这些花仍然存在于我们今天的中药药方中。

“花类药的特点,一般是质轻气香,轻扬浮散。”袁颖教授解释,花的芳香之气有多重作用:芳香浮散,而性凉者,如金银花、菊花、野菊花、密蒙花等,具清香爽利之气,能疏散风热,清热解毒;芳香微温而燥湿者,如厚朴花,具有醒脾和胃之功,可广泛用于湿阻脾胃气滞者;多数花类药还有芳香行气,疏肝解郁之功,如梅花、代代花、玫瑰花等;另有偏于活血化瘀的,如红花、月季花、凌霄花、桃花等。

金银花清热解毒。

金银花和菊花恐怕是中国人最熟悉的花入药,也是“药食同源”的典范。在江南一带,小宝宝如果大便干结、头顶冒热气,一般认为是“火气重”,家长会买“金银花露”给孩子喝。这种饮料其实就是用到了金银花清热解毒的功效。

袁颖教授介绍,作为药物的金银花,药性寒凉,味甘,气味芳香,具有清热解毒的作用,从古至今均是治疗热毒痈肿的常用药,被誉为“治疮要药”。众多外科、皮肤科的方剂中都会用到金银花。

比如被称为“疮疡之圣药,外科之首方”的“仙方活命饮”中,就重用金银花为君药。所谓“君药”,意思是针对主病或主证起主要治疗作用的药物,是药方中不可或缺,且药力居首的药物。皮肤疖肿、疔疮也常用金银花内服或者鲜品外敷的方法治疗。

金银花还可以疏散风热。明清后人口增长,瘟疫频繁,金银花被大量使用来治疗温病,也就是今天所说的传染性疾病。

清代疫病专著《温病条辨》中,大量使用金银花组方治疗温热病,如著名的银翘散、清营汤等。到了现代,用来治疗上呼吸道感染性疾病的双黄连制剂、连花清瘟颗粒的组方中也都有金银花。

中药中常用的花,还有密蒙花、合欢花、款冬花等等。

“中医学认为,密蒙花味甘,性微寒,归肝经。”袁颖教授介绍,宋代毕士安《答王黄门寄密蒙花》诗中说:“多病眼昏书懒寄,烦君远寄密蒙花。”可以看到密蒙花有清肝泻热、明目退翳的功效,适用于目赤肿痛、羞明多泪、青盲翳障等症状,是眼科专用药。

合欢在《神农本草经》中就有记载:“味甘平。主安五脏,利心志,令人欢乐无忧。”中药中一般多用合欢皮,具有安神的功效,而合欢花则性味甘,平,归心、肝经,功能是解郁安神,用于治疗心神不安,忧郁失眠。

款冬花,《神农本草经》中记载它:“主咳逆上气”。宋代罗愿的《尔雅翼》中形容款冬花:“万物丽于土,而款冬独生于冰下;百草荣于春,而款冬独荣于雪中。” 中医学认为,款冬花辛温,归肺经,具有润肺下气、化痰止咳的功效,适用于新旧多种咳嗽,是临床常用的止咳药。

品种占比少,故事却多

尽管花类药在中药中占比较小,但各种故事中,却非常喜欢用花入药。

说回到薛宝钗的“冷香丸”,袁颖教授分析,曹雪芹编的这个药方,用到了好几种花,它们的确都有药用价值。

比如牡丹花有活血调经的功效,主治妇女月经不调,经行腹痛;荷花的功能是散瘀止血,去湿消风,主治跌伤呕血,血淋,崩漏下血,天泡湿疮,疥疮湿疹;白芙蓉花可以清热解毒、凉血止血、消肿排脓,用于肺热咳嗽、咽喉肿痛、血热妄行所致的出血证、疮疡肿毒等;梅花有疏肝和中,化痰散结的功效,用于肝胃气痛,郁闷心烦,梅核气,瘰疬疮毒。

这些花基本都可以归为“寒凉”的范畴,再加上雨水、露水、落霜、雪水这些寒凉时所取的水做成药丸,那么理论上就是对应薛宝钗的“先天热毒”的。如果真的存在“冷香丸”,袁颖教授说,作用应该是清热解毒、凉血止血、消肿散结。这个药“寒气逼人”,要是林妹妹吃下去,怕是一命呜呼。

袁颖教授说,《红楼梦》中还讲过另一个和花有关的药:“蔷薇硝”。《红楼梦》第六十回中,贾环看到芳官手中的“蔷薇硝”,便向芳官索要一半。芳官不舍得将蕊官送的蔷薇硝再送人,便拿茉莉粉应付贾环。贾环将茉莉粉送给彩云,并云“蔷薇硝擦癣,比外头的银硝强”。彩云发现不是蔷薇硝,但贾环并不在意,认为茉莉粉也是好的。

蔷薇花可外用治疗疮疡肿毒、外伤出血、皮肤瘙痒等。

袁教授介绍,虽然不清楚此方的组成与制作方法,但有学者考证,蔷薇硝应是由蔷薇露和银硝制成。蔷薇露便是用蔷薇花制成的。蔷薇花的功能是清暑解毒,和胃止血,活血调经,解毒敛疮,可外用治疗疮疡肿毒、外伤出血、皮肤瘙痒等。结合蔷薇花和银硝的功效,蔷薇硝可以用于治疗癣证、皮肤瘙痒。

《太平御览》也有一个小故事,讲的是丁香治疗口臭。故事说,汉桓帝时期,侍中刁存因年老口臭,皇帝赐他鸡舌香以消除口臭。刁存误以为是毒药,回家后与家人诀别,后来才知道是丁香。《汉官仪》中还有“尚书郎含鸡舌香,伏奏事”的记载。这里的鸡舌香是丁香的果实,丁香的花蕾也有类似的作用。

吃了花,人会变美吗?

吃啥补啥,这是中国人脑海中挥之不去的念头。中文世界用“面若桃花”来形容女性面容姣好、气色红润,而“人面桃花相映红”这样的诗句,更是将美丽的面庞与桃花相映,来暗示一段美好的邂逅。于是,就有朋友问袁颖教授:“吃桃花能美容吗?”

桃花的确有药效,但并不是“美容”。

桃花的确有药效,但并不是“美容”。

《杜阳杂编》是唐代苏鹗所著的一部笔记小说集,《本草纲目》转载了里面的一个故事:范纯佑的女儿因丧夫发狂,被锁在屋中。一天晚上,她逃到桃树上,吃光了树上的桃花。第二天,家人发现她时,她的癫狂症状竟然完全消失。

李时珍分析这个病例后认为,这个妇人可能是体内有瘀血,导致狂症,而桃花具有活血化瘀的作用。妇人吃了大量的桃花,活血化瘀,狂躁的症状就好转了,思维也清晰了。桃花具有利痰饮、散滞血的功效,与张仲景治疗积热发狂用承气汤、蓄血发狂用桃仁承气汤的原理相同。

虽然典籍中记载桃花可以当作药用,但我们今天的中药里一般不用桃花。袁颖教授说,中医在挑选药材时,是相当务实的,植物的哪部分药效好,就用哪部分,并不在乎颜值。原因是桃仁比桃花有更强的药效,那么肯定是选择药效更强的部分入药。同样地,杏仁是一味常用的中药,杏花就较少入药。

就算是用到花,中药里往往也是用花蕾,而不是盛开的鲜花入药。花类药大多含有芳香物质,盛开后此类物质易挥发,而影响药效。花是植物的繁殖器官,内部的养分不多,大部分取其芳香之性,而有发散、行气、活血和清热解毒功效,补虚药里,就很少有花类药。

袁颖教授说,我们也不能以花的“容貌”来妄断他们的药效。

比如玫瑰花很美,但它的基本功效不是“美容养颜”,而是行气解郁,和血,止痛,用于肝胃气痛,食少呕恶,月经不调,跌扑伤痛。

菊花种类繁多,但大部分的观赏菊花不做药用。药用菊花入药功效又稍有不同。如贡菊的功效主要是清肝明目;杭菊常用于治疗风热上攻,咽喉肿痛;滁菊常用于治疗肝阳上亢所致的头晕目眩等症;毫菊用于疏风散热,解暑明目。

下次再看到药房里有花时,你可以抛弃那些浪漫的想象了。记者|黄祺

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。