方言是为小说增色的“大杀器”

方言,是地方的灵魂。

《繁花》将上海话引入文本,上海人的言行举止,跃然纸上。事实上,早在《繁花》之前,清末,《海上花列传》《何典》等小说已经将吴语方言融入到小说之中,使得他们的小说更灵动,更具生活质感。这种传统一度被人们遗忘了,直到《繁花》出版,新的吴语小说版图又被续上。

方言写作当然不是江浙沪包邮区的专利,西北、四川、云南等地的作家也敏锐地意识到,自己家乡的方言是一种大杀器,用好了可以为小说增色不少。

方言写作为小说带来怎样的地方特色?因为这些方言写作,不同地域的小说有了不同的面貌,有了不同的声音,或吴侬软语,或秦腔晋语,抛弃了千人一面,不同的地域,由此有了不同的味道。

中国第一部方言小说

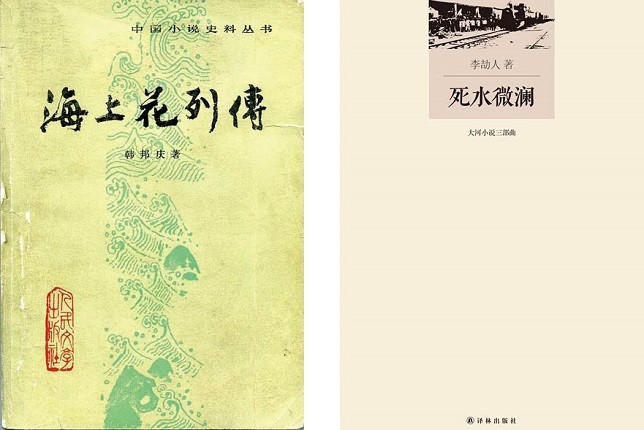

左图:韩邦庆的《海上花列传》是第一部方言小说。右图:李劼人的“大河小说三部曲”之一:《死水微澜》。

晚清韩邦庆所著的《海上花列传》是中国第一部方言小说,起初名为《花国春秋》,亦名《绘图青楼宝鉴》《绘图海上青楼奇缘》,全书共64回,1894年首次出版。这部长篇小说的主要内容是写清末上海十里洋场中的妓院生活,涉及当时的官场、商界及与之相连接的社会层面。韩邦庆写这部小说时,说“此书为劝诫而作”,书里借赵朴斋一家人的遭遇,刻画了众多栩栩如生的妓女和嫖客形象。书中人物对话全用苏州方言,生动活泼,开创了方言小说的先河。张爱玲酷爱此书,曾将其翻译为英语、普通话,普通话版改名为《海上花》,分为《海上花开》《海上花落》两部。张爱玲还说:“《醒世姻缘》和《海上花》一个写得浓,一个写得淡,但是同样是最好的写实的作品。我常常替它们不平,总觉得它们应当是世界名著。”可以说是极高的评价。

胡适认为苏白的文学起源于明代,但无论是充当传奇中说白的角色,还是作为弹词中的唱与白,苏白都是处于从属地位。直到《海上花列传》出世,全书大篇幅地使用苏白,自此苏白的从属地位发生变化,苏白文学才正式成立。胡适说:“《海上花》是吴语文学的第一部杰作。苏白的文学的正式成立,要从《海上花》算起。韩子云与他的《海上花列传》真可以说是给中国文学开了一个新局面了。希望他们(说吴语的文人)继续发展这个已经成熟的吴语文学的趋势。《海上花》的胜利不单是作者私人的胜利,乃是吴语文学的运动的胜利。”

《海上花列传》之后,吴语小说频出。虽然《海上花列传》是“吴语文学的第一部杰作”,但因被认为是“失落的杰作”,即如胡适也仅仅只敢为它下一个“文学价值终久引起了少数文人的赏鉴与模仿”的论断。《海上花列传》的功绩不仅在于“写定苏白的工作大大地减少了后人作苏白文学的困难”,它独特的以官话为叙述语言、以方言为人物对白的双语言系统,将官话叙事之形容尽致与方言摹人之真切生动融于一书,二美兼具,从而引起后学效仿,掀起了清末时期吴语小说的创作高潮,且决定了吴语小说多涉狭邪的基本风貌。另外,《海上花列传》自创的文字“覅”被沿用至今,已被收入吴方言词典,这也是《海上花列传》对吴语文学的一大贡献。

四川乡土文学的代表

有人说,读李劼人的小说一定要用四川方言。

作为四川乡土文学的代表,李劼人“蜗居”于巴山蜀水之间,用朴实的四川方言和独特的摆龙门阵般的叙事方式描绘出天府大地的人情冷暖。从21岁公开发表了第一篇文学作品到71岁辞世,李劼人一共发表了4部长篇小说、4部中篇小说以及30余篇短篇小说,还写作了剧本和大量地方志,而除了中篇小说《同情》是描写法国留学生之外,他的作品几乎全部都以巴蜀为背景,描写巴蜀社会风情,讲述巴蜀人民的故事,用方言词汇展现巴蜀文化趣味。

1935年到1937年,李劼人发表了“大河小说三部曲”,包括《死水微澜》《暴风雨前》和《大波》,在中国文学史上留下浓墨重彩的一笔。值得一提的是,在这些脍炙人口的作品中,四川方言是一大亮点。李劼人是四川白话小说创作的第一人,其小说较多地使用四川方言词汇,具有开创性。李劼人的创新,在于自觉用四川方言描写成都人和成都故事。

四川方言中有不少词汇是从文言脱化而来,李劼人把四川方言巧妙地移植进文学创作,既充满韵味,又让人耳目一新。这些与巴蜀大地日常生活息息相关的词汇,向读者描述出了一派极富有生活气息的场景。油大(荤菜)、冲壳子(聊天)、烫毛子(被人暗算)这样的方言词汇常常见诸他的作品之中。此外,李劼人甚至熟悉四川袍哥的黑话,如开红山(胡乱杀人)、搭手(帮忙)、肥猪(被绑架的人)、水涨了(情况危急)等,在描写特定人物时使用较多,将读者带入了巴蜀大地的江湖世界。

李劼人游学西洋,自然懂得洋与土的区别,但他在写作中选择了最土的方言,让人感到很奇怪。其实,这显示了他的语言自觉。李劼人所涉猎的题材都是四川乡土和历史题材,他选择用四川方言来写作,在人物的塑造、故事的讲述上更有独特的神韵。方言写作生动、活泼、透彻,读李劼人的小说,常常为他在四川方言使用上的恰到好处叫绝,可谓有滋有味、精彩绝妙,换成另外的语言就不行。其实,李劼人也在他的作品中保留了最为鲜活的四川方言,还文学以灵性和自由的土壤,使之不被规范语言侵蚀,这不是狭隘,恰恰是对文学的贡献。

陕西方言朴实、厚重

陕西话朴实、厚重,像陈忠实的《白鹿原》、贾平凹的《秦腔》和陈彦的小说《主角》就是以生活为土壤、以传统为基础的开放型写作,从生活、从最细微的民生里汲取素材和营养。

《白鹿原》中写的都是关中的人和事,因而作者选择使用大量的关中方言。比如夜晚说“黑间”、房子叫“厦屋”、下午叫“后晌”等等。这些富有陕西特色的语言成为了《白鹿原》中的点睛之笔,令人印象深刻。

同样地,贾平凹生长在商洛地区,成长环境深刻影响着他的语言表达,在贾平凹的语言作品中充分体现了浓厚的感情色彩。《秦腔》的创作中应用了大量地方化语言——商洛方言。商洛方言在本质上属于北方方言,在表达上和普通话十分相似,能够引起读者的情感共鸣。除了运用大量的商洛语言,这部作品的创作中还用到大量的谚语和俗语,对表达作品的深刻内涵起到了十分重要的作用,比如:“我最讨厌的是冬季,人心里原本不受活,身上就冷,只有闷了头狠着力气在七里沟抬石头。”“高音喇叭里的秦腔听惯了,你有时候会觉得烦,但是一旦听不到了,心里却是空空的,耳朵里和口里都觉得寡。”其中,“受活”在当地民间是舒服、自在的意思,“寡”是少、无味的意思。这些散落在民间的词看似很“土”,但是在作者的灵活运用下,被重新赋予新的生命力和活力,能够让读者充分感受到作品语言的古雅和文明,增强文章的生命力。

上图:陈彦和他用陕西方言创作的小说《主角》。

2019年,第十届茅盾文学奖获奖名单公布,陕西作家陈彦的作品《主角》榜上有名。这本书以秦腔名伶忆秦娥的半生演艺生涯为主线,牵涉起改革开放至今40年广阔的众生情态、时代变革,在生命与传统文化、社会与个体两个空间的交错中展现了“人间”真实的样态。

《主角》为人称道的还有人物对白中的陕西特色方言:

“唱戏,是看你功夫咋样,嗓子咋样,可不是看你穿得咋样。即使打扮得再琉璃皮掌,抬脚动手一‘凉皮’,张口‘一包烟’,顶啥用?”

“一沟的人都知道,你在省城混得好,有了大名望。那名望就是门子、门路。连团上争不过你的人,都发了横财,买了啥子劳死赖死(劳斯莱斯),你要是想发财,那还不发得扑哧扑哧的。”

谈到小说中的陕西方言特色,陈彦对记者说:“现在我们的小说写作更多的是用了翻译的语言,城市化之后,乡村的记忆、地域性的文化记忆留下的越来越少。我们看中国的传统小说,不管是《金瓶梅》《红楼梦》还是《水浒传》《西游记》,其中有很多地方方言,今天我们已经不懂了,需要专家来注释。可是即便我们一下子看不懂,当我们揣摩这些字的意思,也会觉得它非常美妙。今年我又在重读四大名著,我反复在想其中的语言,应该说带着地域性的、民族性的语言非常多,读起来非常有意思。我写三秦文化,肯定要用当地的方言。我觉得语言是一个地方最大的特色,就像戏曲如果不用方言,这个剧种就不存在了。现在有些剧团在探索,用普通话来说它那个剧种,那是自杀。小说也是这样的,我想追求中国的审美、民族的审美、中国传统文学的审美,总是要在语言上有一些特色,如果随大流,这小说读起来就没味道。小说对方言俚语的运用是一个很好的传统。我们在读《水浒传》这样的经典时,常常会为那些生动的方言拍案叫绝。我的小说与戏剧创作,始终在坚持打捞一些快失传的地方方言与俗语,我觉得写那一方水土与人,用那一方的语言表达方式与习惯会更妥帖些。小说语言一定要生动传神,小说,应更像说话,一种贴着地皮的叙述样态。”

云南的巫性

2023年,新星出版社出版了青年作家焦典的短篇小说集《孔雀菩提》。

上图:青年作家焦典的代表作《孔雀菩提》带有浓厚的云南雨林气息。

城市与城市的缝隙里,是大片雨林。一脚踏进去,这里大象轻盈,鳄鱼慈悲,时间挣脱了线性规则,随意流动。这里真的有六脚马,马蹄里是一粒舍利子,骑着就飞上天;这里有木兰舟,桨也不用备,半杯米酒下肚,顺着河往远漂;哪怕断了腿,坐着木轮椅走两个月亮,也能回到林子里的家。这里当然还有女人。她们能听懂雨林的话,她们聪明勇敢得简直过了头。哪个都管不住,骑马也好驭舟也罢,只要两条腿还长在身上,她们就一定会跑……

翻开焦典的这本《孔雀菩提》,云南雨林如在眼前。1996年生于云南的焦典,2021年考入北京师范大学文学创作专业,师从著名作家莫言。不过她的写作好像和她的老师并没有什么关系,她的写作是她的写作,来自于云南,她的故乡。

焦典的写作一直都像是她家乡云南的“苏尼”或者“毕摩”(彝族指巫师或者祭司),试图在那“边地”的世界里“通灵”。她说,她从未主动去“选择”云南作为故事的发生地,是云南选择了她,是云南带着它的气息和故事,向她走来。

谈到方言的运用,焦典对记者说:“我们这一代人其实完全是‘普通话’一代,普通话的普及绝对是好的,方方面面来说。但是对于文学,‘标准’‘共同’‘一样’这些恰恰是某种忌讳。这不是说我们要走向复古,用古人腔调说话,也不是说要只讲方言,搞语言的山头主义,根本的指向应当是言物一致的自由表达,是一种自由精神。当然,在具体的作品中,过量以及过于生涩的方言运用会带来阅读的障碍,所以需要转换,不是就把土话和方言直接拿来用,而是在书面共同语、普通话的基础上,使用古典白话和方言。我希望的是,即便不是云南人,不是西南人,也不影响小说的阅读,这方面,也是我需要继续改进的。”

焦典认为,与其说是为云南调配出一种文字风格,不如说是云南的风土调配出了这些文字。有人觉得她的文字跳跃性很强,像诗,她觉得这就是云南的山路,走着走着突然出现一个尖角,再有一个大转弯,突然遇到一个深广的大山洞,丢一块石头进去,很久以后听到一阵回声。自然风土的奇诡,正是文字的奇诡。记者|何映宇