从人形到具身:机器人的智能跃迁

2025年,全球机器人产业迎来分水岭。从实验室到战场,从工厂到家庭,机器人的形态与能力正经历颠覆性变革。在这场革命中,“具身智能”(Embodied AI)成为核心驱动力——它赋予机器人以物理实体为载体,通过感知、决策与行动的三位一体,实现与真实世界的深度交互。

从人形到四足,从机械臂到智能汽车,具身机器人正以多样化形态渗透人类社会的每个角落。这场革命不仅是技术的跃进,更是人类与机器关系的重构。当AI赋予机器以“具身”,我们迎来的或许是一个更高效、更安全,却也充满未知挑战的新世界。

具身智能的崛起与定义

具身,指的是具有支持感觉和运动的物理身体。具身智能,是有身体并支持物理交互的智能体,如家用服务机器人、无人车等。具身智能机器人,则是满足具身智能的能力的机器人,可以像人类一样通过观察、移动、说话和与世界互动从而完成一系列具身任务。

机器人,是人工智能的最终解决方案。什么意思呢?

具体点说,像人一样能与环境交互感知,自主规划、决策、行动、执行能力的机器人/仿真人(指虚拟环境中)是AI的终极形态,我们暂且称之为“具身智能机器人”。它的实现包含了人工智能领域内诸多的技术,例如计算机视觉、自然语言处理、机器人学等。

具身机器人(Embodied Robot)并非简单的机械装置,而是将人工智能嵌入物理实体,使其具备“身体”与“大脑”协同进化的能力。其核心在于情境感知(如视觉、触觉、环境建模)和自主决策(如运动控制、任务规划),最终通过物理动作与环境互动。

这一概念可追溯至20世纪50年代图灵对“具身性”的哲学思考,但直到近年,随着深度学习、强化学习与大模型的突破,具身智能才真正从理论走向实践。

2023 年波士顿动力公司发布的 Atlas 人形机器人,以其流畅的后空翻动作震惊世界。这个身高 1.5 米、体重 82 公斤的“钢铁舞者”,通过 3D 视觉和力反馈系统实现了前所未有的动态平衡能力。然而,当工程师试图让它在阿富汗战场废墟中执行搜救任务时,却遭遇了意想不到的困境 —— 复杂地形导致关节磨损加剧,能源续航仅能维持 45 分钟,而士兵们更倾向于使用无人机完成同类任务。

这种“实验室完美,现实中脆弱”的矛盾,暴露出人形机器人的先天局限。斯坦福大学机器人研究中心主任Oussama Khatib指出:“人类形态赋予机器人与人类环境的交互优势,但也限制了其在非结构化场景中的适应性。”数据显示,人形机器人在平坦路面的移动效率仅为轮式机器人的 63%,而在崎岖地形中的故障率则是后者的 4.2 倍。

2024 年达闼科技发布的 Cloud Ginger 智能服务机器人,标志着机器人演进的重要转折点。这个身高 1.4 米的人形机器人不仅具备自然语言交互能力,更通过云端大脑实现了跨场景的任务处理。但真正引发行业震动的是其“具身智能”架构 —— 通过 18 个自由度的关节控制、3D 环境建模和实时决策系统,它能在商场、医院等复杂环境中自主规划路径,规避动态障碍物,并根据用户需求调整行为模式。

具身智能的核心在于“身体与环境的持续互动”。麻省理工学院媒体实验室的研究表明,这种交互机制能使机器人的学习效率提升 300% 以上。与传统机器人依赖预设程序不同,具身机器人通过传感器实时感知环境变化,结合机器学习算法动态调整策略,从而实现 “感知 — 决策—执行”的闭环优化。

具身机器人的核心特征还包括形态适应性,具身机器人不再局限于人类形态,四足、多足、轮式等形态根据应用场景动态调整。例如,美国 Ghost Robotics 的 Vision 60 四足机器人,通过仿生关节设计可在 - 40℃至 60℃的极端环境中运行,负载能力达 32 公斤。

具身机器人更重要的特征是智能决策力,具身机器人可以基于深度学习模型实现自主决策。比如波士顿动力的 Spot 已能通过强化学习自主规划巡逻路线,规避潜在危险。

军工领域的钢铁战士

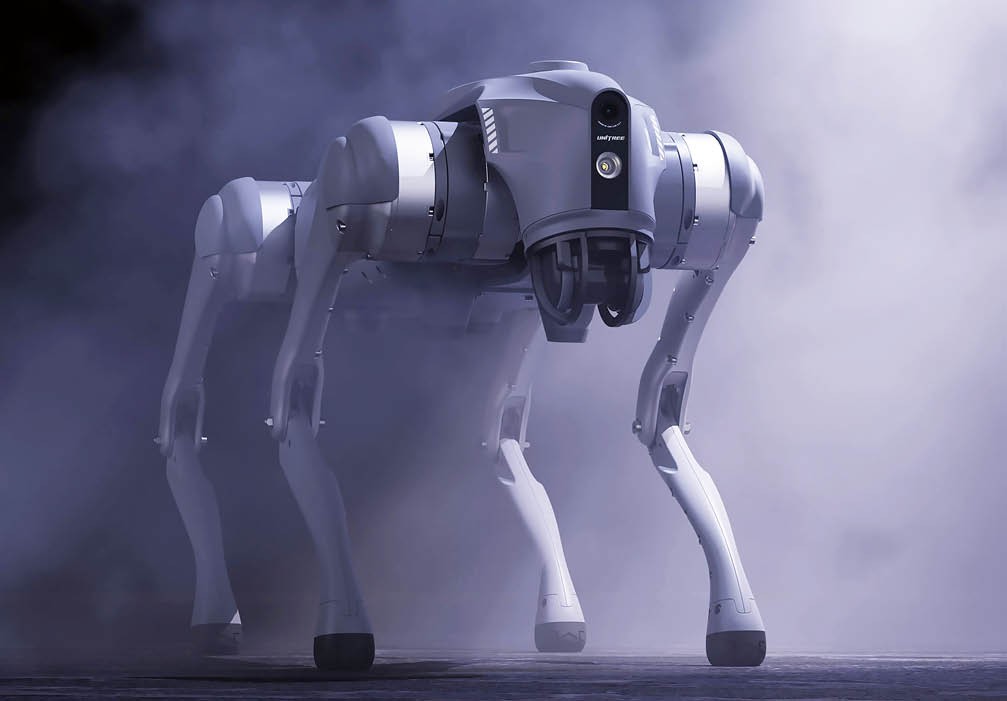

人形机器人曾是具身智能的典型代表,其设计初衷是模仿人类形态以适配现有社会设施。然而,单一形态难以满足多元场景需求,具身机器人开始分化,比如四足机器狗和多足机器人。

四足机器狗的仿生结构更适应复杂地形,如宇树科技的Go2可拖拽20公斤重物穿越碎石。而多足机器人,如云深处的“山猫”兼具轮足结构,可在陡坡与浅水中灵活移动。

宇树科技四足机器人占据了60%的全球市场份额。

四足机器狗最典型的应用,是在战场军事场景的突破,因其隐蔽性、地形适应性与负载能力,成为现代战争的“新兵种”。

在乌克兰东部战场,俄罗斯军队部署的“平台 - M”四足机器人正在改变战争形态。这个 1.6 米长、80 公斤重的钢铁战士,配备 7.62 毫米机枪和 4 枚反坦克导弹,能以 10 公里 / 小时的速度穿越战壕。哈尔科夫战役中,俄军通过 50 台“平台 - M”组成的集群,在 30 分钟内突破乌军防线,其作战效能相当于 2 个步兵班。

这种优势源于四足机器人的独特特性。其地形适应性使其可跨越 1.2 米高的障碍物,攀爬 45 度陡坡,在泥泞、雪地等复杂地形中保持稳定。同时,采用模块化设计,关键部件可快速更换,受损后仍能完成基本任务,也展现了这种机器人的生存能力。

在沙特与也门胡塞武装的冲突中,沙特军队部署的 “沙漠之狐”四足机器人集群,通过 5G 网络实现了实时协同作战。这些机器人配备热成像仪和激光测距仪,能在夜间精准识别 1500 米外的目标。更令人震惊的是,它们通过强化学习算法,在 3 周内自主优化了巡逻路线,将发现目标的效率提升 40%。

国内在四足仿生机器人技术领域起步并不比美欧等国晚太多,而且有多个机器人研发单位和团队投入四足仿生机器人的开发,并不断取得重大进展。比如中国建设工业的四足机器人可搭载侦查设备与轻型武器,执行目标探测与火力打击任务。2024年珠海航展展示的“机器狼群”系统,包含侦察、打击与保障单元,通过协同算法实现战术配合,实现群体作战。有报道称,中国兵器工业集团的“陆战先锋”计划,正在致力于开发能与士兵实时通信的智能机器人僚机。在多个场合,已经进入解放军装备序列的国产四足仿生机器人频频出镜亮相。在消防、巡检与救援领域,四足机器狗也展现出不可替代性。

当任务场景转向核泄漏现场或地下矿井时,六足机器人展现出其巨大价值。日本福岛核电站的“Quince”六足机器人,通过 6 条仿生腿实现了在废墟中的灵活移动,其辐射屏蔽设计可承受 1000Sv 的剂量,相当于人类致死剂量的 200 倍。数据显示,在 2024 年的核污染清理行动中,Quince 完成了人类无法完成的 47 项高危任务。

这种多足机器人配备辐射、化学、生物传感器,拥有多维环境感知能力,其最大负载可达自身重量的3倍,适用于重型设备运输,而且运动稳定性更好,通过步态优化算法,实现多足协同运动,抗倾覆能力提升75%。

已经进入各行各业

在民用领域,可能很多人想不到,身边越来越多的智能汽车,就是一种具身机器人的形态。当汽车具备自主导航能力后,其功能正在从“交通工具”向“移动机器人”转变,作为最大的具身机器人,智能汽车通过激光雷达、摄像头与AI算法,实现自动驾驶与车路协同,成为移动的智能终端。

源于AI 算法的革新,智能汽车的自动驾驶技术正在快速演进。比如特斯拉发布的 Cybertruck这款配备“神经形态芯片”的电动皮卡,通过8个摄像头、12个超声波传感器和 1个激光雷达,实现了L4 级自动驾驶能力。其创新之处在于引入“场景理解网络”,能实时识别交通标志、行人意图和突发状况,决策延迟仅为 150 毫秒。我们也看到,在国内多个城市,Robotaxi等无人驾驶出租车已经开始上路试运营。

更具革命性的是“移动服务机器人”概念。百度 Apollo 与必胜客合作开发的无人比萨车,不仅能自主导航至目的地,还配备烤箱和机械臂,在到达后现场制作比萨。这种模式将改变餐饮业的供应链结构,预计到 2030 年可节省 60% 的配送成本。

此外,在特斯拉上海超级工厂,2000 台 Optimus 人形机器人正在重塑汽车制造流程。这些身高 1.73 米的机器人,通过力控传感器实现了 0.02 毫米的装配精度,其工作效率是人类的5倍。数据显示,工厂的单位生产成本已下降 32%,产能提升 45%。

达芬奇手术机器人进入越来越多的医院。

达芬奇手术机器人的进化史,是具身机器人在医疗领域应用的缩影。2025 年推出的 Xi 系统,通过 5G 远程控制技术,实现了北京专家为西藏患者实施手术。其创新之处在于引入“触觉反馈”技术,医生能通过手柄感知组织的硬度和张力,手术精度提升至0.1毫米。

医疗机器人的应用场景正在拓展,比如Rewalk 的外骨骼机器人已帮助 5000 名截瘫患者进行康复训练;妙手机器人在单孔腹腔镜微创手术中实现了98% 的成功率;腾讯觅影 AI 辅助诊断系统已覆盖全国 2000 家县级医院进行远程医疗……

通过AI赋能,机器人产业正在实现智能跃迁。大模型与强化学习的突破,低成本化与产业链的成熟,正在让具身机器人逐渐走进我们的生活,来到我们身边。展望未来,到2035年,人形机器人可能替代30%的蓝领岗位,缓解老龄化与劳动力短缺。

当具身机器人从科幻走进现实,人类正站在智能革命的十字路口。从战场到病房,从工厂到农田,这些钢铁之躯正在重塑人类文明的运行方式。然而,技术的进步从来不是单向的征服,而是双向的对话。如何在提升效率与保障伦理之间找到平衡,如何在解放人力与维护尊严之间建立共识,将是人类社会面临的永恒命题。而这一切,才刚刚开始。撰稿|阿晖

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。