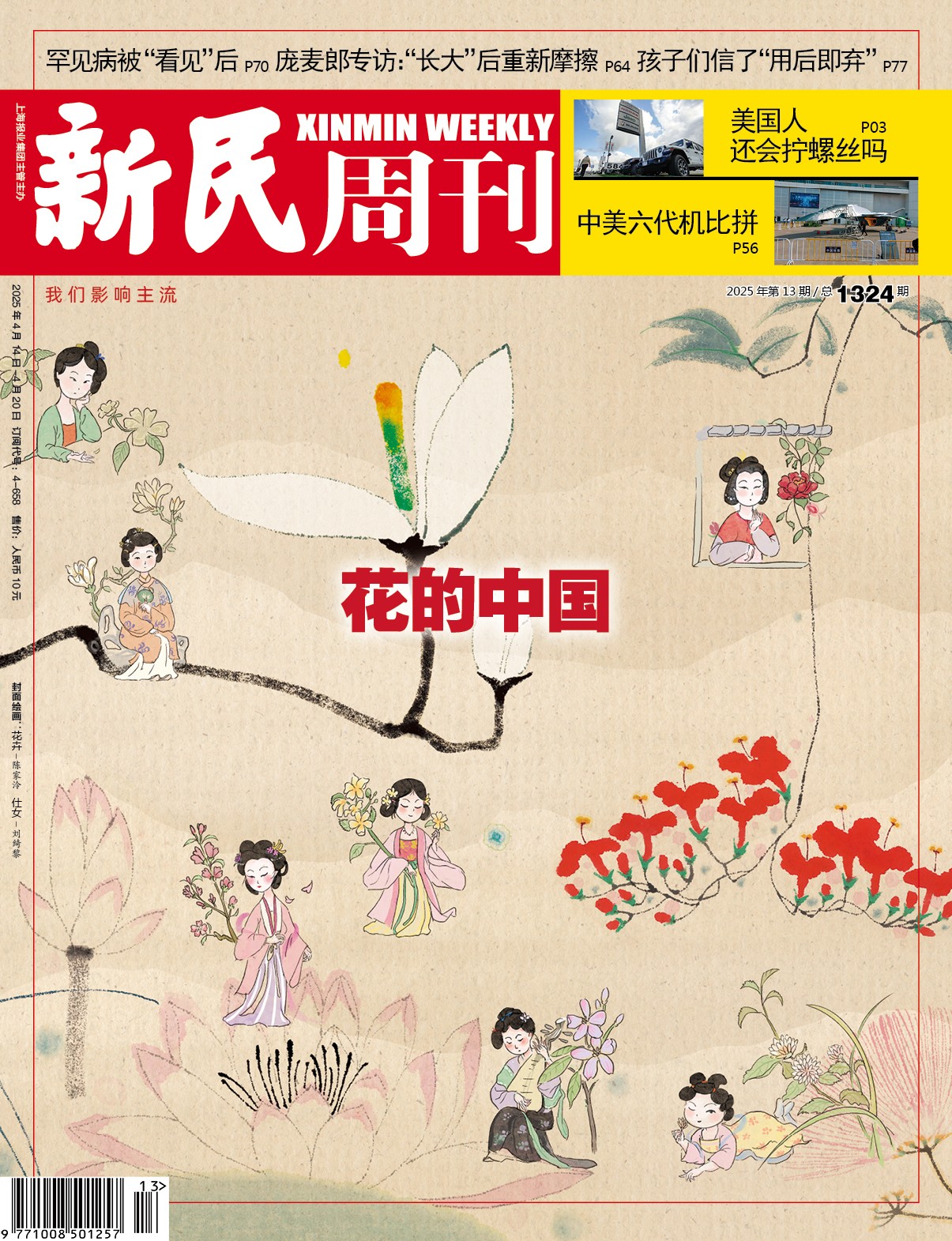

花影婆娑纹灵性

在紫禁城斑驳的朱墙上,在苏州园林漏窗的光影里,在釉色流淌的青花瓷瓶间,总有一缕永不凋谢的丽色——这些镌刻在中国传统器物上的花卉纹样,如同凝固的时光标本,将东方民族对自然最细腻的感知,对生命最诗意的想象,悉数封存起来。

从新石器时代陶器上稚拙的蓓蕾花瓣,商周时期青铜器上环绕着神兽的倒垂莲瓣纹,到盛唐金银器上的宝相花纹,明清官窑瓷器上繁复的缠枝花纹……花卉纹样始终是中华文明最富灵性的审美符号,在器物的方寸之间,构建起一个生生不息的意象世界。

在园林漏窗的光影里,花形自现。

纹有花语,器载芳华

中国人的生活里,离不开花。大到门楼梁架、斗拱藻井、阑额瓦当,小到一只笔洗、一方镇纸、一个香囊,可谓处处花影花迹。

苏式园林里缠枝莲纹花窗构成连绵的视觉韵律,阳光的影子透过漏窗,洒下四季常青的春色,移步易景,光影生趣。

明式家具的透雕梅纹,通过实体与空间的交替转换,在方寸间营造出疏影横斜的意境。这种“计白当黑”的表现手法,将道家有无相生的哲学,转化为可触可感的日常家居。

陶瓷器物上的花卉纹样,又可与器型构成精妙的共生——元代青花玉壶春瓶的长颈曲线,恰好容纳缠枝牡丹的蜿蜒之势;明成化斗彩鸡缸杯的圆弧表面,又成为四季花卉纹展开的天然画卷,达成了“纹随器转”的古韵。

虚实相生的花卉纹样中,浸透着的是东方美学的精髓与文人意趣。梅兰竹菊构成的“四君子”纹样,在文人书房器物中自成体系——宋代定窑白釉划花梅花洗,底心刻划梅花一枝,环以三花叶,构图简洁空灵,恰似宋人山水画中的“米氏云山”;明代竹雕笔筒上的梅花纹,以浅浮雕技法表现老梅新发的意境,枝干转折处可见刻刀顿挫的韵律;清代白玉镇纸上的兰花纹,用“游丝毛雕”勾勒出空谷幽兰的飘逸,苏州工匠谓之“以刀代笔,刻石生香”。这些纹样早已超越具体器物,成为士大夫精神品格的隐喻。

早期的花卉纹样多具有宗教寓意,尤其是莲花纹。商周时期青铜器上盘踞着的不仅有神兽饕餮,还有倒垂的莲瓣纹环绕兽面,青铜器往往用于祭祀神灵。佛教东传后,莫高窟藻井上的莲花纹更是层层叠叠盛开,据敦煌文书记载,画工乃以“仰莲承天,覆莲载地”的匠心,将须弥世界微缩于穹顶方寸之间。

不过很快,汉代画像砖上的莲花已褪去神性外衣,在水波纹间摇曳生姿,暗示着升仙思想与世俗生活的交融。到了唐宋时期,盛行民间的消夏瓷枕上,也开始出现莲花纹。民间小到一只香囊,都满满镂刻了葡萄花鸟,使用时,香料在盛香的小盂中缓缓燃烧,透过镂空雕刻的花鸟纹饰,向四周散发出香气袅袅……人们衣饰上的花卉纹样更是流动的诗意——长沙马王堆出土的汉代茱萸纹绣绢,用锁绣针法呈现的云气纹与花卉纹交错,恰似《楚辞》中“华采衣兮若英”的瑰丽想象。

从新石器时代陶器上的简单花瓣纹,到盛唐繁复的宝相花纹,花卉意象始终是中华文明传承的视觉纽带。这些穿越时空的纹样,不仅是装饰艺术的巅峰之作,更是民族集体记忆的审美档案。它们以器载道,以纹喻理,在器物表面编织出永不凋零的精神花园,让后世得以触摸先人对美、对道德的永恒追求。

生生不息,美好寓意

莫高窟329窟初唐莲花飞天藻井。

古代许多宫廷的花卉纹样都富有特别的寓意。比如故宫太和殿藻井的莲花纹,以九层同心圆构成,对应“九五至尊”的封建礼制。乾隆钟爱的“百鹿尊”,谐音“百禄”,至今一直被当作稀世粉彩瓷器珍藏。而这幅帝王狩猎场景,也因为松与菊的加入,显得“满工不繁”,中和了多少会被诟病的“乾隆农家乐审美”,产生几分“采菊东篱下,悠然见南山”的旷达。

代表佛教圣洁的莲花纹,本象征净土世界,发展到中国的“缠枝莲纹”,又有了清廉高洁的新寓意。“缠枝纹”又名“万寿藤”,原取自常青藤等攀缘植物,有“生生不息”的美好寓意,它可以与莲纹、牡丹纹、葡萄纹、菊纹、石榴纹、百合纹等等花卉纹样“合体”,泛化出各自不同的祈愿——缠枝莲纹寓意连生贵子,缠枝菊纹寓意千秋万世,缠枝牡丹纹寓意富贵吉祥,缠枝石榴纹寓意多子多福,缠枝百合纹寓意百年好合……

很多动物纹样有其独特寓意,比如“鹿”等于“禄”,“蝠”等于“福”,“犀牛”等于心有灵犀,等于驱病避邪。而花卉同样如此——唐宋流行的瓷枕上不仅有犀牛纹样祝愿主人身体安康,也有绘上夜合欢花纹的,枕上去就仿佛闻到夜合欢香,换得一夜安眠。

南北朝时期从西域传入的“忍冬草纹”,本是佛教中“轮回永生”的象征,亦见证了中国本土与西域文明的交流。到唐代,这种忍冬藤蔓又与牡丹结合,慢慢演化成了著名的“唐卷草纹”,大量应用于金银器与织锦装饰。

唐朝钟爱牡丹。一句“国色朝酣酒,天香夜染衣”使得牡丹成为“国色天香”的代名词。而牡丹纹样的雍容气度,也在唐代金银器中初现端倪——西安出土的盛唐时期狮纹金花银盘,盘中一头狮,盘缘牡丹纹,花瓣以錾刻技法呈现立体质感,与西域进贡给皇家的雄狮相映成趣。

再看西安何家村出土的唐代窖藏文物,其中有一只鎏金飞狮纹银盒:盒盖中央是有翅膀的狮子,而盒盖与盒底及侧沿都錾刻了繁复的“宝相花纹”——唐代的宝相花纹以莲花为基础,融合牡丹、石榴,形成复合纹样,凝结着“万物并育”的包容哲学,更释放出雍容华贵的“天朝气象”。

到了宋代,士大夫对古物的考据收藏,推动器物从日常用品升华为文化符号。“夺得千峰翠色来”的越窑秘色瓷将江南山水的气韵凝于釉色;题写有苏轼绝句“食罢茶瓯未要深,清风一榻抵千金。腹摇鼻息庭花落,还尽平生未足心”的绿釉雕诗瓷,更使器物成为流动的诗笺。这种物我互文的创作方式,充分折射出中国人“道以成器,器以载道”的造物哲学。

从《诗经》里用花卉草木比兴,到《牡丹亭》的纹样叙事,中华文明始终保持着对自然造化的敬畏,最终凝结成“器道合一”的造物思想和“格物致知”的人文传统。

鎏金飞狮纹银盒:盒盖中央是有翅膀的狮子,而盒盖与盒底及侧沿都錾刻了繁复的“宝相花纹”。

纹样重生,对话永恒

如今我们再看清代郎窑红釉瓶上的桃花纹,不由就想到崔护的“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”。当年的工匠姓名已消失在时间长河里,可是这枝桃花却跨越百年,仍浸透着诗魂,仍在沁润当下的人心,让人感受到千百年来中华文脉的传承。

莲花纹、梅花纹、桃花纹、牡丹纹、唐草纹、忍冬纹、海棠纹、松竹纹、缠枝纹、宝相花纹……从故宫文创的爆款胶带、国潮服饰的织锦纹样,一直到国外奢侈品牌的东方主题创作,这些承载着千年密码的植物符号,也正在当代设计的语系中,重构属于自己的语法。

最近正在建造中的北京中央公园广场项目,由知名设计师马岩松设计,还未建成就已获得“中国当代十大建筑”称号。与纽约中央公园旁的现代建筑不同,北京的这组未来感十足的建筑,更注重自然与城市的融合。通过运用中国古典园林中的“借景”手法,打破了朝阳公园与城市的界限,让自然景观与城市景观相互映衬,达到建筑和环境的融合。

这片建筑群由10座高低错落的建筑组成,宛如一幅山水画卷,集湖、泉、林、溪、谷、石、峰等丹青要素为一体,充分表达“城市山水”的意象。通过算法生成的数万块异形玻璃幕墙,在阳光下折射出动态的光影花海——据说灵感正是来自于海棠花纹的六边形纹样。

著名的宋代全长17米的《百花图卷》,也被数字艺术家将画卷中的百余种花卉转化为NFT数字藏品,每片花瓣都被嵌入智能代码,收藏者可在虚拟展厅中触碰三维化的宋代百花。

而当磁州窑梅纹被咖啡师制作成精美的咖啡拉花,当苏州博物馆的秘色瓷莲花碗冰箱贴被游客带回家贴到自家冰箱门上……你就知道,中国传统器物上的花卉纹样,始终在与当代人进行着永不停息的对话。这些穿越千百年的纹样,既是物质文明的结晶,也是我们精神宇宙的星图,它早已超越了装饰艺术的范畴,更不只是博物馆中的静态标本,而是始终流动的文化媒介——在传统与未来的衔接处,持续书写着属于东方美学的诗篇。撰稿|不小可

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。