“救救孩子”:鲁迅与儿童文学

严吴婵霞的《鲁迅与中国儿童文学的发展》勾勒出一个与那严肃如木刻版画的文豪不同的鲁迅形象。那是一个尚在儿童期的鲁迅,他滞留在一个与今日完全不同的书籍世界。

古代的蒙学读物与今日的儿童文学截然相反,以成人为本位,它们希望培养的是忠臣孝子与早熟的小大人。这贫瘠的世界中,除了说教的读物,就是一些对字课本、《千字诗》和类似于《十万个为什么》的押韵蒙书。绍兴的一般儿童读书,会沿着《三字经》、《百家姓》到《千家诗》、《千字文》这样由浅入深的顺序,但鲁迅的祖父却大有要给儿童鲁迅知识上的当头棒喝的感觉,他主张以《鉴略》打头,直接跳入《西游记》与《诗经》中。多年以后,鲁迅回忆起这段阅读经历,只觉生吞这晦涩的“粤自盘古,生于太荒”,窒息了他的性灵。

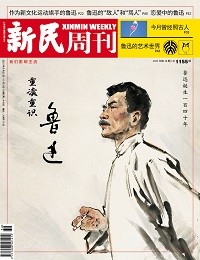

终其一生,鲁迅都抱持着“救救孩子”的观点。这一点上,他与现代儿童文学的精神殊途同归。而在五四时期,儿童文学与“儿童问题”、“人的问题”等思潮密切相关。儿童文学的使命,同样是启蒙与拯救,恢复儿童独立的人性。儿童不是“成人的预备”,或“缩小的成人”,儿童与成人是彼此的镜鉴。鲁迅的儿童文学理论,就建立在儿童本位的理路之上。

鲁迅虽未专门研究过儿童文学,但他整体的文学观更倾向于文学的使用而非单纯的审美价值,这样的启蒙文学观,以及他对成人世界幽暗的体认,导向了一种近似园艺学的文学观。未有天才时,我们应成为天才的土壤。儿童文学在此处是最直接的工具,它像化肥,肥沃着我们未来的土壤,即新一代读者、作者与建设者。所以,在鲁迅的随笔、杂感、散文中,他始终关注着中国儿童文学的进展。在《新秋杂识》中,他希望批评家重视儿童文学,担起“打掉毒害小儿的药饵,打掉陷没将来的阴谋”的责任。对于画本,他也沿袭着儿时的兴趣,但却不免失望,因为其中人物不是流氓相的顽童,就是呆板的“好孩子”。鲁迅十分重视儿童文学中插画的作用,好的插图应该力求真实,而非捡了个任务就把自己关在阁楼里向壁虚造。儿童文学的题材亦如此,要尽可能地广博,既富于生活感,又有知识性,且不囿于纯文学,科普读物也是儿童文学中相当重要的一部分。

大概,当他写下这些评论文字时,也是在回望那个尚未成为鲁迅的儿童。在绍兴幽深的小巷,在长满老年斑的八仙桌一角,覆着一块玻璃片,玻璃片下模模糊糊地在一团包浆中现出个“早”字。这大概是中国最有名的刻字之一,几乎每个受过义务教育的中国人都谙熟这“早”字的典故。不单是干枯如条型码的生意人的手,结着浑黄老茧的工人的手,那些学生们未经世事的手,即使是三教九流,保险业务员、菜贩子、训兽师的手,当它们有机会游览三味书屋,也都会去仔细地摩挲这个“早”字,仿佛要把化作微尘的文豪气蓄在指尖,以至于工作人员不得不用玻璃片把它保护起来。这个字,连同它的作者鲁迅,已是鲜明如积水上的油花的存在。他们都期待着自身的速朽,望这托举他们的积水在一个黎明挥发殆尽。而正是这对速朽的期望,使得我们一次次围聚在一起,仿佛飞蛾般遥望他阴燃的文字。

今天,即使《小学课本》中也有他那在页下注上挂着通假字的文章。我们不知道鲁迅是否愿意我们把他当成神话一样的存在,但可以确定的是,让儿童接触原汁原味且适合他们趣味的文学,就是对文学,对儿童最大的尊重。(撰稿 谈炯程)