第16个“国际罕见病日” 让罕见被看见,让他们的心声被听见

每年2月的最后一天是国际罕见病日(Rare DiseaseDay),今年2月28日是第16个“国际罕见病日”,中国区的主题是“让罕见被看见”。因为对于2000多万中国罕见病患者而言,他们更需要“被看见”,他们的心声也能“被听见”。

《新民周刊》自2022年9月推出“魔都山海经·呐‘罕’”栏目以来,发现国内罕见病群体主要面临确诊难而延误最佳治疗时间、没有特效药、即便有特效药却可能用不起等普遍问题。

幸好,罕见病群体的窘境愈来愈受到重视。正如中华医学会罕见病分会副主任委员、上海市医学会罕见病分会主任委员、复旦大学附属儿科医院院长黄国英教授对《新民周刊》所说:“罕见病群体需要病有可医,医有可药,药有可保。每一个罕见病病人都应该得到救治,这是我们努力的目标。相信随着我们全社会对于这一群体的共同关注以及多方努力,他们的明天一定会更加美好。”

上图:罕见病家庭在上海参与2023国际罕见病日中国区宣传周活动。

并不“罕见”的罕见病

罕见病之所以“罕见”,是因为发病率低——全球平均发病率的阈值大概在万分之四。但罕见病群体却是一个庞大的人群——全球罕见病患者约超过2.5亿。其中,我国约有2000万罕见病患者,每年还在以1%的速度增加,每年新增约20万罕见病患者。

之所以患病群体如此庞大,是因为罕见病的种类很多——目前国际上通行的数据是全球已知罕见病有7000多种,而根据蔻德罕见病中心发布的最新报告显示,全球有多达 10867种罕见疾病。其中,8640种罕见病(80%)理论上是可诊断的,2227种(20%)定义不明确,可能并无临床需求。蔻德罕见病中心创始人、主任黄如方告诉《新民周刊》:“随着更多疾病被发现,这个数字可能还会增加。”

罕见疾病其实不分社会阶层,也不分人群,不管是财富多少,不管学历高低,也不管来自哪个国家和地区,罕见疾病都有可能发生在身边。不少名人就是罕见病患者,例如爱因斯坦的经典造型其实是一种罕见病——蓬发综合征,奥黛丽·赫本罹患腹膜假粘液瘤,梵高则深受卟啉病的困扰。

黄如方表示,不要以为罕见病是小概率事件。因为除了父母基因的遗传,也有可能父母不携带致病基因而孩子某个基因新发突变后成为罕见病患者。“就拿我自己来讲,我虽然身患假性软骨发育不全症,但实际上我的整个家族里没有任何一个人得这个疾病。只要有生命的进行和传承,就有发生罕见病的可能,而这种发生的概率是客观存在的。”

上图:蔻德罕见病中心创始人、主任黄如方也是一名罕见病患者。

从关注罕见病孩子到成立罕见病分会

据统计,半数罕见病为儿科疾病,其中30%婴幼儿患者在5岁前死亡。这也让很多儿科医生成为最早关注罕见病的群体之一。

黄国英教授就是其中之一。这位长期从事小儿心血管疾病临床医疗的专家,年轻的时候经常会碰到一些黄疸的孩子,但是查不出病因,就统一被归类为“婴儿肝炎综合征”。“这在当时是一个很笼统的概念,它可能是感染性的,也可能是遗传性的疾病,但是当时的条件没有办法来进一步深入研究下去。”而他主攻心血管疾病以后,也会遇到一些心血管病综合征的孩子,除了罹患心脏病外,还可能伴有智力和其他脏器的问题,治疗上很棘手。这些临床经历都激发了黄国英对于罕见病这一类疾病的一种兴趣,觉得有必要开展相关的探究。

黄国英教授所在的上海,是全国最早关注罕见病的城市之一,在罕见病的诊治、保障、机制探索方面一直走在全国前列。2011年上海市医学会罕见病专科分会成立,这也是全国首个以罕见病防治为己任的专科分会,黄国英成为第一届委员会的副主任委员。

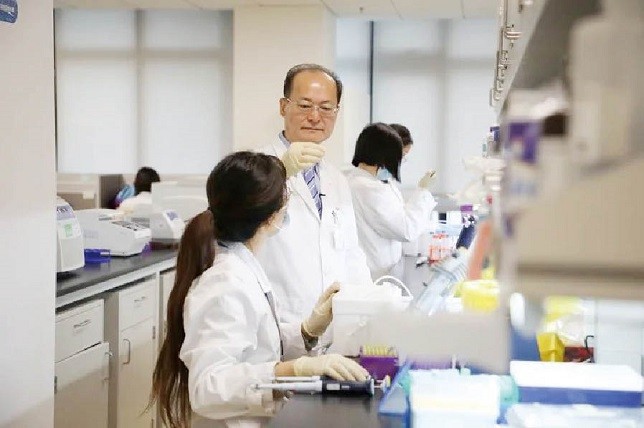

上图:中华医学会罕见病分会副主任委员、上海市医学会罕见病分会主任委员、复旦大学附属儿科医院院长黄国英教授。

上海市医学会罕见病专科分会的成立,离不开上海交通大学医学院附属新华医院消化内科专家李定国的努力。和黄国英一样,李定国在临床中也遇到不少罕见病患者。2004年开始,作为上海市政协委员的李定国就开始不断与各级政府部门就罕见病话题展开讨论,希望开展罕见病医疗保障。

在李定国的努力下,上海市政协和九三学社在2010年连续组织了两次罕见病医疗保障专题研讨会,地方立法工作也随后展开。2011年2月28日,第四届国际罕见病日当天,上海医学会罕见病专科分会成立,李定国成为第一届主委。

在罕见病专科分会成立以后,上海以政府引导为主,整合基本医保、商业保险、慈善救助等多方支付,共建罕见病多层次用药保障体系也逐渐形成:2011年,少儿住院互助基金纳入部分罕见病特效药;2013年,戈谢病特效药纳入医保支付,成为全国首创。2014年上海罕见病防治基金会成立,为患者提供用药保障;2016年《上海市主要罕见病名录(2016年版)》发布,也是全国首个主要罕见病目录;2021年4月发布的“沪惠保”,通过对既往病史的认定以及将特定高额药品纳入保障目录(21种目录外药品,其中涵盖了4种罕见病),对部分罕见病既往症人群的赔付可达70%。

对于儿童罕见病群体,上海的四大儿科医院——复旦大学附属儿科医院、上海儿童医学中心、上海市儿童医院、上海交通大学医学院附属新华医院,也在不断投入科研和救治力量。

以黄国英教授所在的复旦大学附属儿科医院为例,2016年3月,儿科医院在上海市卫生计生委与复旦大学医管处等上级部门支持下,成立儿科“诊断不明疾病UDP(Undiagnosed Diseases Program)诊治中心”,是国内首家儿童UDP诊治中心。2018年2月被上海市卫计委批准挂牌“上海市罕见病专科门诊”,极大地促进了我国儿科疑难罕见病的诊治水平。

如今,针对儿童复杂疑难疾病,复旦大学附属儿科医院设有200多种专病门诊、30余个MDT(Multi-Disciplinary Treatment,多学科会诊)门诊、诊断不明疾病(UDP)诊治中心、疑难罕见病多学科联合诊疗中心等。

破解罕见病群体的经济困境

在诊疗领域,2018年5月发布了国家第一批罕见病名录,纳入121种罕见病。同时建立了相应的罕见病诊疗协作网、罕见病患者登记系统、罕见病科学研究等一系列措施。在罕见病诊疗体系里,这些政策能够保障患者在诊断、治疗、康复等方面得到更好的服务。

事实上,早在2016年9月,蔻德罕见病中心就发布了民间版的罕见病目录。黄如方自豪地告诉《新民周刊》,“我们出台的目录包含了147个罕见病,和2018年国家目录中的88个罕见病是相同的”。正是这份目录,直接推动了国家罕见病目录的出台。“这也是里程碑式的一个政策,一直影响到现在。”

上图:2020年4月9日,复旦大学附属儿科医院“疑难罕见病、多学科联合会诊中心”正式开业。右三为黄国英院长。

与此同时,这几年罕见病群体遭遇的经济困境也日益被重视。

黄国英教授坦言,罕见病患者是一个亟待社会关注的弱势群体。由于病情复杂,基层医院往往不具备罕见病诊疗能力,这些患病家庭常辗转于中国各地医院,但仍得不到明确诊断和有效治疗。大部分患者在出生时、婴幼儿期或者在儿童阶段发病,很多无法活到成年;很多患者由于确诊晚、缺乏治疗经验或无药可医,即使成年也难逃致残厄运;有些确诊患者虽然有药物治疗,但由于价格昂贵未能进入医保或商业保险,给患者家庭增加经济负担陷入无力承担的局面。

“尤其是那些青少年时期就发病的罕见病患者,往往处于‘失能’的状态,他们因为生病而不能接受正常的学校教育,长大以后也不能参加需要高技能的工作,有的患者甚至独立生活的能力都受到影响。”黄国英教授感叹道。

与此同时,高昂的医药费也成为罕见病患者最大的经济困扰。

根据蔻德罕见病中心2022年10月发布的《共同富裕下的中国罕见病药物支付》报告,截至2022年7月,已有治疗45种罕见病的89种药物在中国获批,“中国境内可治”罕见病占“全球有药可治”罕见病的比例,已经从 2018 年的42%提升到了2022年的53%。在可支付性方面,治疗27种罕见病的56 种药物已经被纳入了国家医保目录。需要关注的是,有7种致残致死率高、需要长期治疗的罕见病,其在中国获批的所有治疗药物,年治疗费用较高,但均未被纳入国家医保目录。

上图:2月26日,众多专家在上海讨论罕见病群体困境的解决之道。

为减少罕见病家庭的压力,国家层面一直在努力。前几年,经过“灵魂砍价”,用于治疗罕见病脊髓性肌萎缩症、原本每针70万元的“天价药”诺西那生钠注射液,以每针低于3.3万元的“地板价”进入新版医保目录。

2018年以来,国家医保局通过谈判新增了19种罕见病用药进入医保药品目录,平均降价52.6%。目前,国内67%的已上市罕见病用药都进入了国家医保目录。今年初,被“灵魂砍价”的药品为罗氏治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)的利司扑兰口服溶液用散,最终以3780元/瓶的价格成交,与此前的公立医院招标价格63800元相比,降幅达94%。

即便如此,仍有很多罕见病患者用不起药,因为能够进入医保目录的药物还是太少。黄如方告诉《新民周刊》:“全球只有10%不到的罕见病是有治疗方案的。遗憾的是,全球600多个已经获批的罕见病药物,几乎没有一个是由中国自主研发的。”这就意味着在罕见病药物的定价权上,中国比较被动。而要实现药物既能让病人用得起,还能让企业有所回报,中国还有一段路要走。

据悉,美国、欧盟的罕见病临床研究起步较早,相关公益基金会发展成熟。全美约有1/3罕见病药物的初始科研驱动来自患者家庭和基金会。

在2022年国际罕见病日,黄如方联合11位科学家和企业家共同成立了瑞鸥公益基金会(Hope for Rare Foundation),以罕见病科研和医学转化为己任,这也是国内首家专注于罕见病科研与转化医学的创新型公益基金会。目前瑞鸥公益基金会发起了一项金石计划,专门帮助“信念坚定”、符合一定条件的患者家庭找到合适的研究者开展相应科研,并持续推动研究。

而征集到符合一定条件的罕见病患者家庭来推动相关医药研发,得益于蔻德罕见病中心之前十年的努力——蔻德罕见病中心已经服务了6万多个罕见病家庭,涉及150多个不同的罕见病病种。

相比全中国2000万罕见病患者和7000多个罕见病种,蔻德服务的范围还很有限。在黄如方看来,罕见病家庭就像夜空中的一颗颗星星,都是分散的个体,他们很孤立,只能相互遥望。每一个罕见疾病的家庭,都希望可以去找到跟自己同病相怜的人,让每一个同病相怜的家庭都可以连接起来,同时每一个这样的家庭,他们都有着共同的需求,也就组成了患者组织。据悉,目前中国内地有100多个罕见病患者组织,它们大多是单一病种组织,在推动罕见病领域制度改革、患者救助等方面发挥了巨大作用。

“通过患者组织的力量,聚集一批有情怀的企业家、科学家,推动我国罕见病解决路径中的薄弱环节——基础科研和医学转化。”这也是黄如方今后奋斗的目标。记者|金姬