加拿大人Sam:我可能在“老上海”生活过

一阵突降暴雨驱散了梅雨季节的闷热,Sam打着伞步入檀园,走过镶有雕花窗格的九曲回廊,经过错落有致的亭台楼阁,穿过细密飘逸的江南烟雨,抵达一栋两层的民国砖木建筑,那是南翔镇政府为他提供的“驻场艺术家工作室”。

他喜欢在散发着桐油味的工作室里画画,窗外正对着一片花园和池塘。不下雨的时候,他常常去喂鱼。那些鱼跟他是老相识了,嗅到味道般蜂拥而来。他将鱼食大把撒下去,池间顷刻沸腾,鱼群互相倾轧,张大嘴巴纷纷争抢,甚至把嘴伸到别人的嘴里直接去抢食……他哈哈大笑,开心得像个孩子,坐等鱼儿吃饱了跃上岸来。园林主人,著有《芥子园画谱》的明代画家李流芳一定没想到,他养的鲤鱼成了精,跟一位加拿大来的艺术家兼作家成了朋友。

“我喜欢有花园的地方。”在上海生活20年,从市中心波特曼酒店附近到浦东的滨江公寓,又从松江搬家到更远的朱家角,Sam所有的住处都有一个小花园。

喜欢上海的历史感

Sam出生于加拿大,全名Samuel Porteous,中文名“孙明德”,从小便跟随工程师父亲在世界各地搬来搬去;大学毕业后他以政府外交人员的身份赴伦敦工作;2001年来中国,在上海和香港之间奔波,为大型跨国咨询公司工作;自2010年起常驻上海,专注于艺术和写作。

上图:加拿大人Sam。

2003年9月,Sam和上海妻子在建于1929年的上海和平饭店举办了婚礼,当天还特意请来了著名的老年爵士乐队,现场弥漫着浓浓的怀旧气息。“我很喜欢上海的历史感,尤其那些老建筑。我们百分之七十的时间会待在中国。”

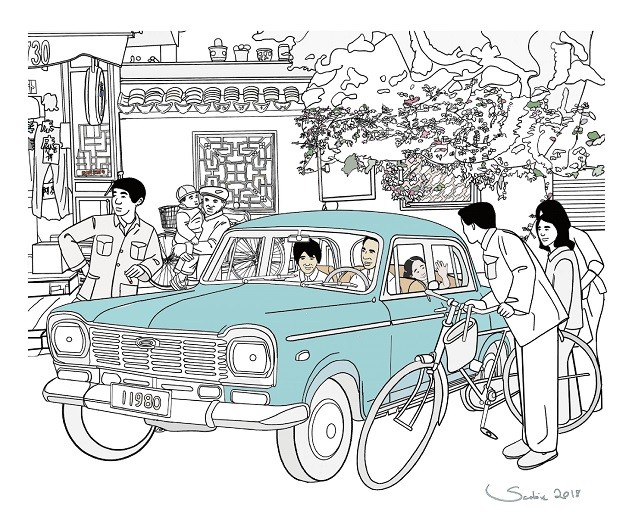

Sam对20世纪20年代和30年代的老上海情有独钟。“从美学上讲,我喜欢那个时代的建筑风格,那时的艺术和那时的设计。高楼大厦,马路,汽车,招幌,花鸟,蛐蛐……那时的每一样东西都让我沉醉不已。有时我的妻子会说,我可能在那个时代生活过。”

在他眼里,上海是特别的,其国际大都市特性和悠久的历史不仅在中国的城市中独树一帜,还是一个中西方文化的交汇之地。这激发了他浓厚的兴趣:“我不仅要审视这一时期的中国,还要审视西方。我择这个时期因为它是加州淘金热发生的时候,也是中国与西方之间现代关系的开始。所以我相信研究这个时期非常重要,而上海,就是中国文化和西方文化相遇且互动最强烈的地方。”

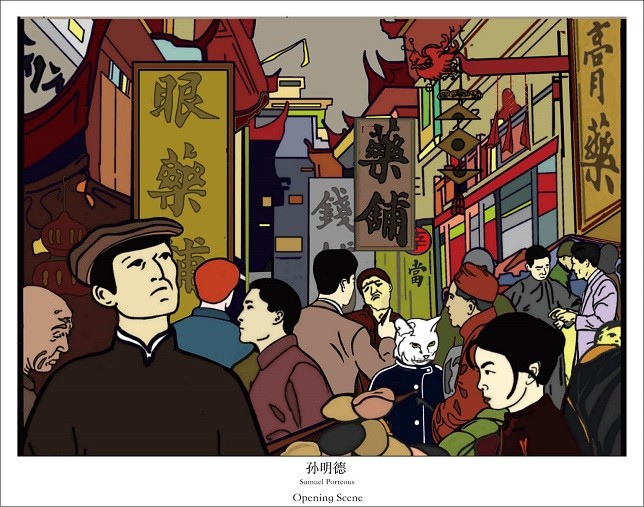

一个念头在他脑中日益清晰:“我想用一个黑色侦探故事作为老上海‘开门’的装置,提供读者参观特定的时间地点,向中国和外国观众介绍老上海这个迷人的世界。”

他找到了自己的方式:“我喜欢文字和图像的组合。我认为在艺术中结合文字和图像可以创造出一些神奇的东西。中国画通常同时包括艺术品和书法,所以我认为中国文化也认识到这种文字和图片的结合是多么强大。”

一天,宠物大白猫跳上书桌,把爪子搭上他的电脑,一副若有所思的样子望着他,Sam 突然灵光乍现,“康咪咪警员”的漫画故事横空出世。这只温顺的“大白”被拟人化,化身一名在老上海为中国警察工作的猫侦探——康警员,带有黑色魔幻现实主义色彩。康咪咪的人设被赋予鲜明时代烙印:它善良、聪明、富有正义感,“有一种搅合进事情的天赋”;不仅通晓中英文,还擅长武术和魔术。

为了做好康咪咪的故事,Sam花了3年时间研究翔实的资料。上海图书馆、博物馆和档案馆成了他常去的地方,上海的老杂志、老报纸成为他翻阅的爱好,“老上海的故事”(Tales of Old Shanghai)是他那段时间每日浏览的英文网站;他还设法到耶鲁大学的数据库中搜集到当时有关上海的学术研究;他遍访上海的角角落落,像“康警员”那样,亲眼见证花鸟虫鱼,观察细枝末节。

“我花了这些力气,就是想画好一个基于真实历史背景的虚构故事。”

在他笔下,大到租界、警署、钱庄、绸缎铺,小到建筑装饰、霓虹广告牌、人物衣饰、道具图纹,无不清晰明确;绅士金领,小商小贩,莫不栩栩如生;小宗买卖用墨西哥银元,大宗交易用“上海鞋”(中国银锭);电车上印着最受欢迎的屈臣氏橘子水,“金鼠牌”香烟占据了黄金广告位;到先施百货乘一乘先进的自动扶梯,去人民广场赌一场赛狗,都是时髦人士追捧的娱乐项目。

Sam反复提到《中国招幌》(China in Sign and Symbol):“一本对我的创作很有助益的书。该书发表于1927年,分门别类地研究了中国街头百余种招幌标志。作者是一对外国夫妇,丈夫绘图,妻子做注释。”

这本书既给了他启发,也传递给他坚持中国民间文化的信心。

上图:Sam的作品。

摩登是上海的特质

康警官,你看过田汉的新剧《咖啡馆的一夜》吗?简直棒极了。“摩登!”大家都异口同声地这么说。

这是《康咪咪探案记II》中的一幕。Sam借助人物对话表明了自己的观点:“摩登就是上海曾经的样子,老上海就是时尚的。”

“Modeng”,Sam将重音放在后半部重复了几次,给出与众不同的见解:“摩登这个词,本身就是一种英语与中文的吸收和交融,它被称为‘Chinglish’,也就是上海人讲的‘洋泾浜英文’。它的意思是Fashion,解释为‘现代的’、‘时尚的’,不仅要做modeng(重音在前),还想要fashionable。摩登就是上海的特质,是中国元素和西方元素的融合。”

Sam将这种融合展现在他“看见”的老上海里:外滩的万国建筑群,沙逊建造的全亚洲最现代化的酒店,百货公司售卖来自世界各地最新潮的商品,即便黑帮人物的葬礼,也“大多排场气派,就像是言谈粗俗的悼念会和梅西百货感恩节大游行的混合体。”

“摩登同样表现在科技和文化上。警察局就是最典型的例子。”Sam摊开书本,如数家珍,“当时丹挪英电报公司在中国管辖区域的马路上安装了45部电话,这样中国警察就可以及时利用电话向警察局报告,提高了管理效率。华人警长也说,‘现代刑侦技术极大地促进了我们工作’;英商设立了上海最早的自来水公司,但由中国人来提供服务,彼此分享技术,分享系统,彼此受益。”

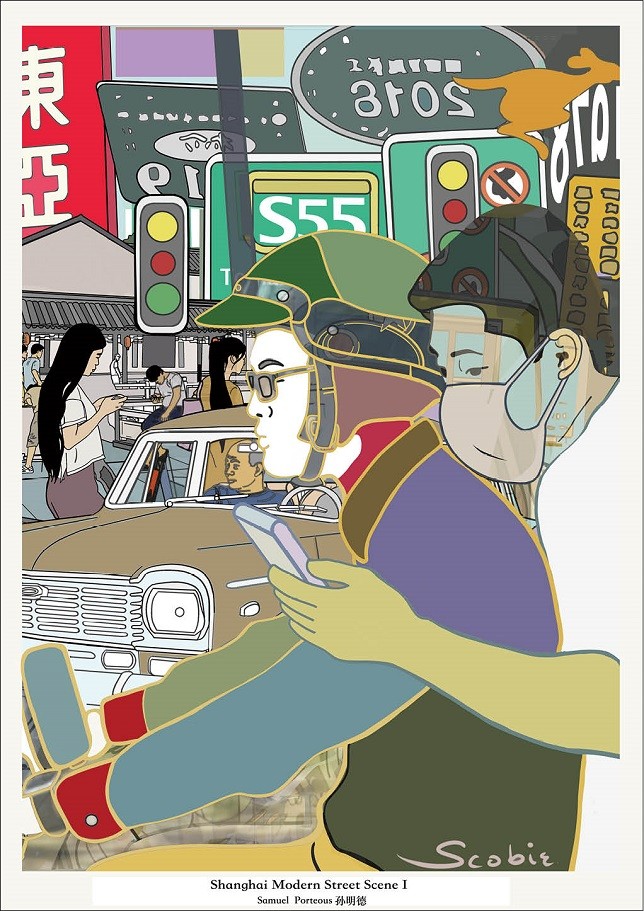

上图:Sam的作品。

上海的2.0版本开始了

每次被问起对中国的印象,Sam 都会认真地回答:“来中国五天的老外可以出一本书,来中国两个月的老外可以写一篇长文,来中国两年的老外却只可以写一篇短文。”

来中国22年,上海生活13年,他反而不知道该如何准确地评价中国。“中国太大,中国人太多。我住在上海,我爱上海,爱上海人,这种感情让我想增进中国与西方之间的了解。”

以《康咪咪探案故事》为代表,Sam对上海研究的第一部分,是从1848年至1949年,尤其是20世纪20年代和30年代的上海,他称之为上海1.0版。“我认为这是缓慢发展的中国与西方社会不断碰撞的时期,而彼时的上海更是发展中的中国与现代世界相互作用的重要阶段。”

“过去从未结束。在1978年改革开放后,中国再度迎来了中西方的相互碰撞。上海的2.0版开始了。”

在同样繁华的都市背景下,无论是坐是走,汽车车厢里还是摩托后座上,每一个人都在争分夺秒地刷手机。他用《机不离手》反映了新时代的新问题;挤在一起的三人肖像画,戴礼帽的外国居民与光头的本地老爷叔之间一定有说不完的故事……

Sam将自己的工作定位于“西方人眼中的中国”,以一个西方人的视角,通过大众媒介,生发出对中国的想象。“文化互动是一个不可避免的现代词汇。无论中国还是世界,每个人都可以从中受益,我们的生活更加丰富。”撰稿|湘君