从五次历劫,到数字敦煌

阅读提示:尽管有记载表明,这浮面的一层是张大千与于右任商量后,命士兵打掉的,并且在剥落处理前,先对外层作完整临摹。但张大千为此多年仍背负“毁坏壁画,盗窃文物”的罪名。

国学大师季羡林曾说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、 希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区。”

从公元 4 世纪到 14 世纪,中国古人花了一千多年开凿出南北长1680米的敦煌石窟群。时至今日,敦煌不仅成了中国璀璨文明的活化石,更是“一带一路”上的绚烂明珠。难怪有人说,“世间有几处地方,有生之年总觉应该一到,敦煌便是其一。”多少年来,无数人曾跋涉千里,只为一睹敦煌莫高窟千年佛像唇边微笑,感悟千年沧桑,体会人间至情。

敦煌,位于甘肃省西北部,已有 2100 多年的历史,历来为丝绸之路上的重镇,是国家历史文化名城。敦煌东峙峰岩突兀的三危山,南枕气势雄伟的祁连山,西接浩瀚无垠的塔克拉玛干大沙漠,北靠嶙峋蛇曲的北塞山,以敦煌石窟及敦煌壁画而闻名天下,是世界文化遗产莫高窟和汉长城边陲玉门关及阳关的所在地。

“敦,大也;煌,盛也。”据史籍记载,汉武帝时张骞出使西域,打通了中国与欧亚大陆之间的中西交通 (今称“丝绸之路”)。 而敦煌正是中西交通的“咽喉之地”。

莫高窟位于敦煌东南鸣沙山东麓,在1700多米长的断崖上,像蜂窝一样,密密麻麻排满了洞窟,令人震撼不已。它是建筑、彩塑、壁画组成的综合艺术体,不仅是佛教艺术的典范,而且是中古社会的历史画卷。

在莫高窟第 323 窟发现的唐代圣历元年(公元698年) 李克让修复莫高窟佛龛时所写的《重修莫高窟佛龛碑》中,记述了石窟的一段始建历史和缘由:据称在苻秦建元二年( 公元 366 年 ),两位僧侣乐尊和法良行经敦煌鸣沙山,突然见到山顶有金光笼罩,宛如千佛现身,立即四出募捐,就地建造了第一座石窟,以作纪念。消息传开后,商旅纷纷差使在此修造石窟,以期旅途平安。这样一直延续到元代,经历1000多年。历朝历代,善男信女竞相凿窟供养,画壁塑像,香火绵延千年。直到明代,随着国力渐弱加上海上丝绸之路兴起,敦煌才荒废湮没。

据一些古书记载,敦煌地区石窟数量达千余个,至今仍保留的,至少有莫高窟、西千佛洞石窟、东千佛洞石窟、榆林窟等多处。在这些洞窟中,只是对留有壁画或塑像的洞窟安排编号,目前就已有492个,保存着十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回纥、西夏、元、清、民国等时期的壁画 45000 多平方米,若把这些壁画以一平方米横向排列,长度可达 45 公里,是一座博大精美、无可比拟的历史画廊,所以人们喜欢把莫高窟比作“墙壁上的图书馆”,也被誉为“中国的卢浮宫”。

一段学术伤心史

历经沧桑更迭,盛世乱世,千年积累,百代芳华。今天,在莫高窟的492个洞窟中还保存着历代彩塑3390身,其中圆雕塑像2088身,影塑1302身,以及唐、宋、清、民国等时期的木构建筑十余座。而于1900 年发现的藏经洞,则保存了公元4 至 11 世纪的佛教经典、经济文书、文学、科技、史地资料以及帛画、纸画、织染刺绣等文物五万余件,蔚为大观。

这样的数据看似浩若星辰,极为丰厚,但事实上,莫高窟历经的兴衰,其文物多次遭到种种浩劫、毁灭与掠夺。难怪历史学家陈寅恪曾沉痛地说:“敦煌者,我国学术之伤心史也!”

1900年,中国农历的庚子年。这年夏天,八国联军攻入北京,慈禧仓皇向西逃亡。

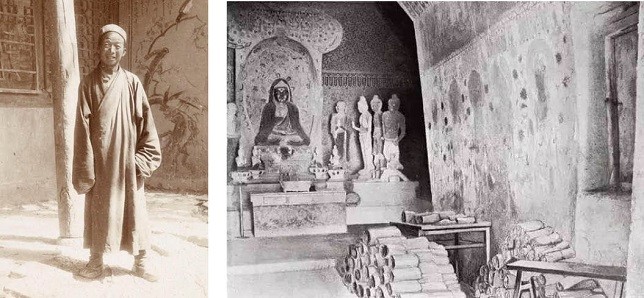

此时,远在西北方的敦煌大漠之上,道士王圆箓正靠着化缘得来的收益,虔诚地对石窟修修补补。正是他的修修补补,不经意间发现了藏经洞,历史记住了那一刻:1900年6月22日。谁能想到,正是这仅有十几平方米大小的洞窟内,竟堆满5万多件中外文书、经卷、织绣和画像,都是从三国魏晋到北宋一千多年间的古文献。这一发现轰动世界,可对王道士而言,无论其学识修养,抑或眼光心胸,都无法准确地了解到这批祖先留下的文化遗产,究竟有着多大的价值。

藏经洞文物的发现意义重大,与殷墟甲骨、内阁档案大库、居延汉简一起被称为20世纪中国古文献的四大发现。然而,无知、无措与无奈,促成了敦煌文物在20世纪初接连数次大规模的流失与损坏。

尽管没有得到官方足够的重视,但莫高窟发现了大量珍贵文物的消息却很快就传了出去,一些在中国西北一带活跃的外国探险家和学者闻讯而来。

第一批到达敦煌的外国盗宝者是英国的探险家斯坦因。1907年3月21日,斯坦因首次来到敦煌,先在敦煌附近的长城沿线掘得大量汉简。当他听说敦煌莫高窟发现了一批古文献时,就迫不及待地赶到敦煌。斯坦因利用王道士的无知与对宗教信仰的感情,廉价骗购藏经洞出土敦煌写本24箱、绢画和丝织品等5箱,随后又从王道士手中得到了230捆手稿3000多卷写本,一并运到伦敦,入藏大英博物馆。1915年3月24日,斯坦因再次来到敦煌莫高窟,王道士又拿出了私藏下来的几百卷写本,使斯坦因又得到了4大箱的写本文书,斯坦因又在当地收购了一些,所得一共约5大箱600余卷。

斯坦因走后不到一年,1908年2月12日,法国人伯希和就来了。与不会说中国话的斯坦因不同,伯希和是一个精通汉语、熟悉中国古典文献的汉学家,曾多次到中国购买中国古籍。这时藏经洞的门紧锁着,王道士不在莫高窟,伯希和利用这段时间对莫高窟进行了全面考察。他用了整整三个星期的时间,以每天1000卷的阅读速度,对藏经洞内所有的资料进行了甄选,王道士回来后,伯希和利用金钱诱惑,买通王道士,然后就在洞中任意挑选自己满意的经卷。最后,以500两白银换走了令中国学者痛心疾首的6000多卷藏经洞文物的精品。它们的数量虽然没有斯坦因盗取的多,却是藏经洞写本中的精华。因此,这一次的交易,藏经洞损失最为惨重。面对这种堂而皇之的掠夺与抢劫,伯希和却解释道:“洞中佛经最多,中国文人之于此发现不甚重视”。也正是由于当时中国官员们对藏经洞的漠视、轻视与无知,导致一批批外国人能带着如此众多的文物从中国人眼皮底下,堂而皇之地离开,甚至所到之处还受到了礼仪之邦的热情接待。

1909年5月,伯希和又来到北京,出示给中国学者一些敦煌卷子并说出了它们的由来,当时在北京的许多著名学者目睹了敦煌宝藏,大为震惊。经过以罗振玉为首的中国学者的奔走呼吁,才由当时的清廷学部负责把敦煌藏经洞所剩文物运送到北京。然而在运送以前,王道士就已经将其中比较完好的经卷私藏起来,后来又被欧美一些劫宝者买走。前来押解的清朝官吏极不负责,并没有把藏经洞文物清理干净,留下不少遗存。押解沿途,大小官府如同层层关卡,官员们和经手人雁过拔毛,不断把手伸进“运宝”的车中,造成大量经卷流失。最后运回北京入藏京师图书馆的经卷只剩下8000多件了,且有不少是被人切割充数的残卷。

第三批到敦煌的外国盗宝者是日本大谷探险队。1911年10月5日,大谷探险队成员吉川到达敦煌,他拍摄了洞窟,先后得到一些写经、文书,并骗取了几尊彩塑。1912年1月26日,大谷探险队另一名成员橘瑞超赶往敦煌与吉川回合。在敦煌他们分别从王道士及其他人那里买到一些敦煌写本。这些写本在大谷光瑞去世后,一部分捐赠日本龙谷大学图书馆,留在旅顺的600余件敦煌写本于1954年调到中国国家图书馆保存。

第四批到达敦煌的外国盗宝者是俄国探险家鄂登堡。1914年5月沙俄成立考察团,鄂登堡为其主要成员之一。1914年8月20日他们到达莫高窟,详细研究了洞窟壁画与彩绘,认真进行了摄影、复描、绘画、测绘、考古清理、发掘和记录工作,绘制了莫高窟南北两区的崖面平面图。他们在1915年1月26日启程回国时,带走了千佛洞测绘的443个洞窟的平剖面图,拍摄了2000多张照片,剥走了一些壁画,拿走了几十身彩塑,绘制了几百张绘画,同时也带走了莫高窟南北两区洞窟中清理发掘出来的各类文物,加上在当地收购的文物,如各类绘画品、经卷文书等。

第五批到达敦煌的外国盗宝者是美国人华尔纳。1924年1月华尔纳到达敦煌莫高窟,此时藏经洞中的宝藏早已被瓜分干净,在经过参观考察后,他们决定剥离壁画和搬走彩绘,进行文物盗窃。华尔纳给了王道士一些礼物,王道士同意他揭取壁画。后来华尔纳又以70两银子的价钱从王道士处得到了第328窟盛唐的精美彩塑供养菩萨像一身。华尔纳用一种特制的胶布,把涂有黏着剂的胶布片敷于壁画表层,剥离莫高窟唐代壁画精品26块。另外,还购得敦煌写本《妙法莲华经》残卷,一并带回美国。1925年5月19日,大获其利的华尔纳第二次来到敦煌,目的是揭取壁画和搬走彩绘。由于华尔纳第一次的破坏行为使当地老百姓十分气愤,他们向王道士责问此事,使得王道士不得不靠装疯卖傻过日子。当地政府也对华尔纳第二次考察千佛洞的要求表示拒绝。在当地政府和老百姓的严密监视下,华尔纳考察团只活动3天便匆匆离开敦煌。

至此,西方探险者在敦煌的劫宝活动画上句号。但此时,藏经洞的大部分文献资料早已流散于世界各地。据统计,英、法、俄、日、美、丹、韩7个国家的藏品数量占总数的五分之三:有13000多件在英国图书馆,5700多件在法国国家图书馆,10000多件在俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所……而中国仅存2万多件。

余秋雨在《文化苦旅》中认为王圆箓对敦煌莫高窟文物的破坏是毁灭性的,并就此感到伤痛。胡适曾在演讲中提到王道士时说,王道士一开始并不知道经卷的价值,最初以经卷能够治病为由向附近居民售卖,把经卷烧成灰烬和水让人吞服。这里的说法与之后王道士低价卖出经卷给斯坦因可以衔接,说明王道士一开始对文物价值一无所知。

一个政权腐败昏庸到了极点之时,既无心也无力保护自己文化的精华,最终,中国的学者们面对“敦煌在中国,敦煌学在国外”的屈辱,只能一次次地跑到国外看敦煌经卷的微缩胶卷,忍辱负重地在敦煌文献的整理、综合研究和理论研究诸方面奋起直追。

张大千的功与过

1940年10月,张大千带着三太太杨宛君、儿子心智,首次抵达敦煌,当时他已是名满天下的画坛大家,但在见到莫高窟自五代至盛唐、宋元以来的壁画精品时,受到强烈震撼。他当即放弃了只在敦煌临摹数月的计划,打算长期驻守临摹,后因二哥病逝赶回重庆治丧。1941年3月,经过一番精心准备,张大千携家人、学生、助手等大部队,再次前往敦煌,队伍中除第一次的三人外,还有二夫人黄凝素携带幼子,工作助手四人,厨师一人,杂工两人,以及每人每月五十个银元高价聘雇来的五位藏僧画师,为其制作临摹所用绢布以及研磨壁画所需的矿物质颜料等,可谓准备充分,有备而来。这一行十余人,连同画具、颜料、各种用具器材与基本食物,浩浩荡荡,西出阳关,共计骡车七八十辆之多。

到了莫高窟后,张大千花了大量时间为那密密麻麻有如蜂巢的石窟编号,并逐一了解每一石窟中的彩塑及壁画的大致情形,为临摹做准备。其临摹的方式是以绢布覆盖于壁画之上,直接用毛笔进行勾勒,待大致轮廓勾描下来,再由门生、助手等一起帮助填色,完善。就其临摹的作品来看,大多为盛唐时期的佛像,造型生动,用笔娴熟,气格端庄。由于石窟内光线暗淡,张大千常一手秉烛或提灯,反复观看数次才画上一笔。

寒来暑往,甘苦自知。经历了风沙、严寒、酷暑的考验,经历了野兽、土匪的袭击,克服了物资匮乏、缺食少水的窘迫……1943年,张大千一行满载而归,用20余头骆驼载着临摹的276幅壁画,回到四川,并先后在成都、重庆展出所临摹的敦煌壁画,轰动一时。陈寅恪评价他虽是临摹之本,兼有创造之功。在他的呼吁和于右任倡议下,“国立敦煌艺术研究所”于1943年成立,常书鸿为所长,进一步开展了对莫高窟的研究、保护工作。

应该说,对于敦煌壁画的研究、临摹与宣传,张大千起了至关重要的作用。但与此同时,其临摹壁画的方式却也遭到了同界学者指责。临摹壁画时,张大千发现洞窟里的壁画竟有好几层,盖因莫高窟洞窟中各朝代的壁画是层层叠加画上去的,北魏在最内,后来人在上层涂施泥土,重新绘画。张大千为了临摹出所有朝代的壁画,在临摹完最上一层后,遂将其剥下继续画。如此一边画一边剥,才得见历代壁画全貌。对此行为,尽管有记载表明,这浮面的一层是张大千与于右任商量后,命士兵打掉的,并且在剥落处理前,先对外层作完整临摹。但张大千为此多年仍背负“毁坏壁画,盗窃文物”的罪名。1942年,四川省立博物馆馆长冯汉骥、华西大学博物馆馆长郑德坤将情况报告给李济,认为张大千这种通过毁坏壁画来临摹的行为,对文物保护上实在是一种无法补偿的损失。

这期间,以王子云为团长的教育部西北艺术文物考察团在莫高窟做调查。王子云目睹了张大千对壁画的临摹方式:“我们(临摹的)目的是为了保存原有面貌,按照原画现有的色彩很忠实地把它摹绘下来,而张大千则不是保存现有面目,是‘恢复’原有面目。他从青海塔尔寺雇来三位喇嘛画师,运用塔尔寺藏教壁画的画法和色彩,把千佛洞因年久褪色的壁画,加以恢复原貌,但是否真是原貌,还要深入研究,只令人感到红红绿绿,十分刺目,好像看到新修的寺庙那样,显得有些‘匠气’和火气。”换言之,张大千虽然在毁坏外层壁画时,留下了临摹稿,但他的临摹,并非对被毁壁画的忠实记录,相反,只是根据个人理解而绘成的“还原图”,这就直接导致被毁壁画已没有任何可能再现,惟张大千拥有独一份的带有强烈个人印记的“还原图”。

以上内容出自傅斯年、李济二人给于右任的书信中,他们请求于右任能以多年好友的身份制止张大千。从这封信中,可以看出,张大千破坏壁画一事,自1941年他率团队抵达敦煌后,就已引起了学术界的注意,而且告状信很早就递到了傅斯年和李济手中。但傅、李二人碍于张大千在政学两界的深厚关系,更碍于其和于右任乃是密友,在未获直接证据的情况下,没有采取行动。

直到同年夏天,西南联大教授向达去敦煌千佛洞视察,结识张大千。向达见张大千终日在石室内临摹壁画,壁画有单层者,有数层者;其中数层者,由历代加绘积累而成。向达亲眼看到张大千命其子率画工用了三日的时间,剥去外层,颇还旧观。张大千还开心地在壁上题词:蜀都张髯大千。

向达多方写信,呼吁社会各界阻止张大千这种破坏性临摹的行为,在给曾昭燏的信中说:“临画本是佳事,无可非议,而此辈对于壁画,任意勾勒,以便描摹,梯桌画架,即搁壁上,是否损及画面,毫不怜惜。并即以洞窟作为家人卧室,镇日上锁,观者裹足。而最令人愤恨者,为任意剥离壁画一举。千佛洞各窟,往往有为北魏隋唐原开、经五代宋元人重修者。画面偶尔剥落破损,原来面目,暴露一二。张氏酷嗜北魏隋唐,遂大刀阔斧,将上层砍去,而后人重修时,十九将原画划破,以使灰泥易于粘着。故上层砍去后,所得者仍不过残山剩水,有时并此残山剩水而亦无之者。”

但向达的大声疾呼,没能收到立竿见影的效果。事情于1942年底遭曝光,张大千迟至1943年11月才离开敦煌。1943年4月,甘肃省政府主席谷正伦致电敦煌县县长陈儒学,请他转告张君大千不要污损壁画,以免误会。与此同时,张大千被聘为“敦煌艺术研究院”筹委会委员。同年11月,张大千才带着自己的团队离开敦煌。

究竟是不负责任的破坏,还是情有可原的变通?对于此事,或许其争执的核心在于艺术价值还是史料价值。从张大千来看,内层壁画的水准高于外层,就需要去芜存菁,一现天日,无关乎是否破坏了文物本身的价值。但对于文物保护者来说,每一层的壁画都有保护的价值与意义,绝不能随意损坏。关于这一究竟是破坏还是保护,孰功孰过的争议,生性豁达的张大千一生都没有出面做出相应的解释,熟悉张大千的人都知道,他向来以“君子动口,小人动手”的“小人”自居,称自己只会动手画画,拒绝动口发言,而其一生仅有的“动口”与“立言”都留给了敦煌。一次是做敦煌艺术口述,写成长达一万余言的《谈敦煌壁画》画论,另一次则是1978年的“亚太地区博物馆研讨会”上,张大千以“我与敦煌”为题作了演讲,称自己的敦煌之行是“略尽书生报国的本分”,足见他对敦煌之行的重视。

对此争议,反而是他的不少朋友都为他辩护。沈尹默就曾用“且安笔砚写敦煌”称赞从敦煌壮游归来的好友张大千,而同去敦煌的画家谢稚柳也曾说过:“要是你当时在敦煌,你也会同意打掉的,既然外层已经剥落,无貌可辨,又肯定内里还有壁画,为什么不把外层去掉来揭发内里的菁华呢?”

数字化的新敦煌

新中国成立后,敦煌研究院得到新的发展。一方面,重新为洞窟作了编号,同时在改善环境,防止风沙,清除淤泥,加固洞窟等方面,都投入了大量人力物力,同时,在临摹壁画、复制洞窟、研究历史、考证典籍等方面,常书鸿、段文杰到今天的樊锦诗,一代代“敦煌人”筚路蓝缕,初心不改,用 70 余年时间把中古时代的繁华之地再现于世人面前。尽管在“文革”浩劫期间,莫高窟曾差一点遭遇灾难,可在周恩来总理的直接关心与指示下,敦煌人守住了这片精神家园,使之生生不息,薪火相传。

新的考验来自新的时代机遇。随着莫高窟被评选为世界文化遗产,越来越多的人来到了敦煌,莫高窟在迎接新时代的同时,又一次面临严峻的考验——如何改变环境?分散人流?既满足观众对历史文化遗产的欣赏与研究,同时也能使得千年瑰宝延续生命,减少损耗,成了当代敦煌人所急需解决的问题。

莫高窟毗邻库姆塔格沙漠和祁连山脉,饱受风沙水害侵蚀。莫高窟位于三危山和鸣沙山的交接处,开凿于石质疏松的砾岩之上,三面被沙漠和戈壁荒滩环绕,受蒙古高压影响,莫高窟所在的敦煌地区气候干旱,风沙频繁,年降水量40多毫米,蒸发量却高达4300多毫米,属极干旱内陆荒漠气候。

远望莫高窟,可以清晰看到三危山脉一侧是布满砾石的砾质戈壁带;鸣沙山一侧则是高达数十米不等的连绵沙山,一直延伸到中国第三大沙漠——库姆塔格沙漠的腹地。

身处其间,莫高窟饱受风沙之蚀。

研究表明,风沙是莫高窟壁画长久保存的头号天敌,沙尘暴造成的风蚀、粉尘和积沙等极易造成壁画脱落、彩塑受损、崖体坍塌等病害。而洞窟积沙对窟内文物的损害也很大,积沙增多会使降水饱和、难以蒸发,雨季来临时积水渗进洞窟内会直接危害壁画和泥塑,使壁画酥碱、鼓胀,甚至脱落。

此外,人为破坏也对莫高窟壁画产生不可逆的影响。

自1987年12月莫高窟申遗成功后,旅游价值提升,游客量也随之大增。目前,旅游旺季日接待游客量在6000人次以上,2012、2013两年的年游客量均超过70万人次。而据敦煌研究院等机构研究,每天合理的承载量是3000人。

敦煌研究院研究发现,进入洞窟观看壁画,有限的空间内二氧化碳和人身上所带的湿气会迅速增多,这将加快壁画的氧化剥落。敦煌研究院多年监测研究显示,每15个人在一个洞窟中逗留10分钟,窟内温度就会上升5℃,二氧化碳的浓度也将大幅度提高。人为损坏也加剧了莫高窟的衰败。

一面是络绎不绝的游客,一面是千年文化遗产的保护难题,何去何从,令人为难。正如敦煌研究院数字中心主任吴健所说:“对比1907年拍摄的莫高窟照片,虽然现在的设备技术远超过当年,但拍摄的壁画却很模糊,这说明一百多年来,莫高窟壁画正在老化消失。长期自然因素和人为因素对莫高窟的损害,才出现了这样的后果。”

吴健坦言,莫高窟作为不可移动文物,它的保护受环境限制,难度更大,因此我们就想到影像的方式,先将洞窟复制保存下来,一旦莫高窟消失了,至少还有影像资料留存。

数字敦煌便因此萌生。

上世纪90年代初,敦煌研究院院长樊锦诗提出了数字敦煌的构想,运用高科技手段为敦煌壁画、泥塑还有洞窟分别建立数字档案,将来用作敦煌文化展览等多种形式,为文化遗产保护提出一种新的可能性。

所谓“数字敦煌”,是一项敦煌保护的虚拟工程,该工程包括虚拟现实、增强现实和交互现实三个部分,使敦煌瑰宝数字化,打破时间、空间限制,满足人们游览、欣赏、研究等需求。运用测绘遥感技术,致力将莫高窟外形、洞内雕塑等一切文化遗迹,以毫米的精度虚拟在电脑里,集文化保护、文化教育、文化旅游于一体。

通过这种参观模式,既可缓解洞窟压力,减少游客参观给珍贵而又脆弱的壁画彩塑带来的潜在威胁,还可利用多媒体展示满足多种参观需求,提升服务质量和游客参观体验品质;同时,通过压缩游客在洞窟内的滞留时间,有效提升莫高窟游客接待量,切实缓解莫高窟文物保护与旅游开发之间的矛盾,实现世界文化遗产敦煌莫高窟“永久保存、永续利用”的目标。正如樊锦诗所说的那样:“我们用数字技术很好地实现了文物保护的精确性和完整性,将艺术珍品请出洞窟。数字敦煌,会写进历史。”

从一次次的浩劫到今天的辉煌,短短百年间,敦煌的研究、发掘、保护历史,也构成了一部新时代民族文化传承的绝佳体现。如今,全新的“丝绸之路”已经开启,站在历史的肩膀上,数字化的现代之路,引领着今天的敦煌,而敦煌的辉煌,也必将延续。

※版权作品,未经新民周刊授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。