100年:重新发现张爱玲

整整一百年前,张爱玲出生。1920年9月30日,那年中秋节后的第四天,天边的月色想还很好。我们没赶上看见一百年前的月亮,而今隔着她百年的辛苦路往回看,一整个世纪的起起落落,倒恰如天上明月,阴晴圆缺都经历了个遍。

张爱玲曾在给友人的信末写下:“祝最好的运气”。然而她本人却真算不上好运——少年考上伦敦大学,因战事未能成行;转投港大,又因珍珠港事变性命堪虞,中途辍学;闻名上海短短数载便远走他乡,感情上亦曾明月照沟渠……

辛苦最怜天上月,可幸的是,纵使夕夕成玦,也总有一夕如环——上海遂了她“出名要趁早”的心愿,香港激发了她卖座电影编剧的才干,台湾文坛的推崇让她再度成为经典作家,逝后声名更隆,平地惊雷般引发“张学”爆红……

值此张爱玲百年诞辰之际,再度回顾她这一再被“重新发现”的一生,感受恰如她当年在《创世纪》中写下的那一句——

“爱是热,被爱是光。”

出名趁早,传奇启幕

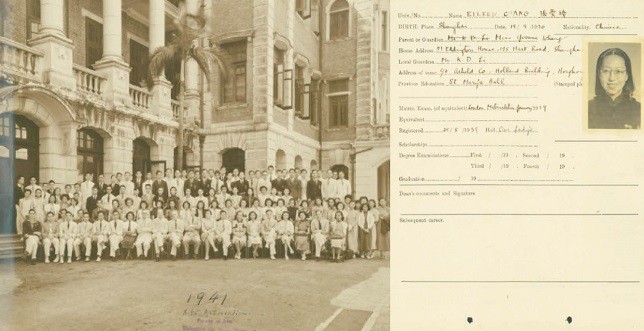

在中文世界富于盛名的张爱玲,成年后第一次正式投稿,意外地是从英语写作开始的——1942年,她因战事中断港大的学业,坐船回到上海。本想在上海圣约翰大学继续学业,却被告知要从大一开始重读。“半工半读体力不支,入不敷出又相差过远,随即辍学,卖文为生。”——先给英语《泰晤士报》写影评剧评,接着又为英语《二十世纪》月刊连写三篇有关中国的散文。《二十世纪》当时主要的读者群是身在亚洲的欧美人士,因此后来当她把其中一篇散文《中国人的宗教》改写成中文时,特别提到:“这篇东西本是写给外国人看的。”——在港大的三年,为了练习英文,张爱玲从不用中文写作,连信件都用英文写,到她回沪谋生时,这英文便派上了用场。

然而要在上海文坛崭露头角,张爱玲还必须打开中文市场。1943年春天,她托亲戚引荐,认识了《紫罗兰》主编周瘦鹃,将自己回沪后的短篇小说处女作《沉香屑 第一炉香》呈上。据周瘦鹃记述:“当夜我就在灯下读起她的《沉香屑》来,一壁读,一壁击节,觉得它的风格很像英国名作家Somerset Maugham (毛姆)的作品,而又受一些《红楼梦》的影响,不管别人读了以为如何,而我却是深喜之的了。”

在《〈传奇〉再版序》里,张爱玲留下她的名言:“出名要趁早呀!来得太晚的话,快乐也不那么痛快。”而她在上海的成名称得上一炮而红——《第一炉香》《第二炉香》于四个月内接连在《紫罗兰》发表后,很快,《万象》《杂志》《天地》《古今》《苦竹》《小天地》都开始刊载张爱玲的小说和散文。她投稿不分官方还是民办,只看哪家畅销、有更多的读者、更高的稿费。《茉莉香片》《心经》《倾城之恋》《琉璃瓦》《金锁记》《封锁》《年青的时候》《花凋》《红玫瑰与白玫瑰》你方唱罢我登场,四面八方广撒网的目的,是趁热打铁,一直保持人气,并以最快的速度结集出版,获得市场的认同和追捧。

才气纵横而又精打细算之下,1944年8月15日,《传奇》问世。这本“在传奇里面寻找普通人,在普通人里面寻找传奇”的小说集,让张爱玲“快活得简直可以飞上天”。她想象自己走到每一个报摊上去看,“我要我最喜欢的蓝绿的封面给报摊子上开一扇夜蓝的小窗户”。

许多年后她在给友人的信中仍会写道:“趁脸孔尚在,我就要站在世界面前——不要等到自己——像一些老年人——只沦为时间流逝的一个记号。”

“战时的孤岛上海成全了张爱玲的初次成名。”在华师大教授陈子善看来,抗战前的上海,纯文学与通俗文学分得很清楚,双方各办自己的杂志,各有阵地,井水不犯河水,左翼有时候还会对鸳蝴派进行批评。但战争开始以后,各方条件发生变化,刊物减少了,纯文学和通俗文学开始出现“合流”的现象,“这对于整个现代文学都是好事,双方互相取长补短,扩大了受众——像张爱玲就是,市民阶层爱读,知识分子、精英阶层也喜欢。”

“上海沦陷以后,许多文化人离开孤岛,有的去了重庆,有的去了延安,留在上海的文人不多,各种文学创作、出版虽然不能说完全真空,但都不太活跃。沦陷区的市民也需要精神生活,所以这时候有新人‘冒’出来,大家都很关注。”陈子善告诉记者,“当年张爱玲的《传奇》不但在上海畅销,北京还出现过盗版。抗战胜利后重版增订本,更是全国都看得到。”

不只张爱玲街知巷闻,一时间还出现不少模仿张爱玲的作品,以致张爱玲本人都在文章里吐槽:“别人写出来的东西像自己,还不要紧;只怕比自己坏,看了简直当是自己‘一时神志不清’写的,那才糟呢。”——模仿本身,也是走红的证明——1960年代张爱玲在台湾翻红,也有过为数不少的“信徒”,行文着意模仿“张腔”。

小说集《传奇》和散文集《流言》拉开了张爱玲上海时代的序幕——从1942到1947年,在静安寺爱丁顿公寓(今常德公寓)居住的六年时间,恰恰也是张爱玲人生中最为高产的六年,诸多名作都在此诞生。一时间,红到走在路上都有人跟着议论,直如偶像明星。

《到底是上海人》中,张爱玲写道:“只有上海人能够懂得我的文不达意的地方。”在陈子善看来,张爱玲的小说风格难以归类,“古典小说、通俗小说与新文学传统杂糅在一起,是只有这个历史阶段才有的产物。于她本人而言,也必须经过香港的求学之旅,有了相应的生活经验,才能写得出来。正如她在《第一炉香》开头所言:‘请您寻出家传的霉绿斑斓的铜香炉,点上一炉沉香屑,听我说一支战前香港的故事。’”

批评的声音并不是没有。除了傅雷以迅雨为笔名提出中肯的文学意见,无视创作而纯施以人身攻击的也不少。人红是非多,比如有人会说:张爱玲为什么笔下都是遗老遗少,从来不写劳动人民?对他们一点同情也没有吗?

在陈子善看来,张爱玲的写作题材自然大部分是她“家里的故事”,“这些故事她最熟悉,也最有把握。但你不能说她因此就没有同情心——难道非要她抛开生活经验去写完全不熟悉的产业工人吗?张爱玲不是没写过劳动人民,她的短篇小说《桂花蒸 阿小悲秋》、中篇小说《郁金香》和《小艾》写的都是保姆,充满了同情,那是她能够接触到的劳动人民。事实上,人们一贯反而是忽视了她作品里的时代性——她并非机械地描述时代事件,但你能从她的作品里见到与时代的遥遥呼应——《封锁》的背景是空袭,《等》既是战乱时在推拿诊所排队、也是‘奚太太’在‘等’自己的丈夫从内地归来。但她最大的好处,还是在于超越了时代性,让后世的人们也能与她共鸣”。

抗战胜利后,本应有更宁静的书桌用于写作,可惜此时的张爱玲却因胡某牵连渐渐不容于文坛。为了生活,她不得不暂停了《描金凤》的写作,转而开拓新的路径——1946年,文华影业公司成立,经柯灵介绍,导演桑弧开始邀请名作家张爱玲为其创作电影剧本。次年,张爱玲为文华编剧的“创业巨献”《不了情》公映,由当时最红的男星刘琼和产后复出的女星陈燕燕主演。

张爱玲觉得影片不够成功,将其改写为小说《多少恨》,还在其中留下了她写电影院的名句:“现代的电影院本是最廉价的王宫。”同年底,《太太万岁》趁热打铁,场场爆满,给了张爱玲很大的信心——她开始着手将自己的重量级小说《金锁记》改编为电影剧本,仍由文华出品、桑弧导演,女主角也定下了张瑞芳,剧本是写完了,但最终,这部电影没能开拍。

在发表于1947年的《有几句话同读者说》里,张爱玲写道:“我自己从来没想到需要辩白,但最近一年来常常被人议论到,似乎被列为文化汉奸之一,自己也弄得莫名其妙。我所写的文章从来没有涉及政治,也没有拿过任何津贴……至于还有许多无稽的谩骂,甚而涉及我的私生活……”陈子善说:“张爱玲到底是大手笔,行文之间还是说得轻巧了些,何止是‘似乎被列为文化汉奸’,张爱玲当时就是被社会舆论判定为‘女汉奸’之流,这是有书为证的。”

尽管读者和观众仍然喜欢她,但张爱玲的创作已被时势逼到了“淡出”的时候。1950 年1月起,她在《亦报》上连载的长篇小说《十八春》,不得不改以“梁京”为笔名。据她后来告诉友人宋淇:梁京笔名是桑弧代取的。她自己相信“就是梁朝京城,有‘西风残照,汉家陵阙’的情调,指我的家庭背景”。1951年,张爱玲在《亦报》连载中篇小说《小艾》,依旧使用笔名“梁京”——这是她离沪前,最后一次发表作品。

有心栽花,花凋异乡

孤岛上海成就了张爱玲在文坛的初登场,也见证了她的中途退场。

1952年,张爱玲离开上海前往香港,继续她当年在港大未竟的学业,此一行成为她与上海的诀别,从此再未踏上这片她口中有着“奇异智慧”之地。

回到港大的张爱玲却早已不是13年前初到南国的她,虽然奖学金仍在,但心态上与当年19岁的女学生大相径庭——尝过成名滋味的她急于自立,象牙塔显然不再是个理想归宿。复读三个月后张爱玲即退学,搬到了许多南下文人栖居的香港北角继园台一带。

“从前住在继园内时我每天都得走下山……那时不在做事,不在读书——一切都好像毫无希望。”后来,张爱玲找到一份翻译经典名著的工作,生活总算得以维系。译书全为稻粱谋。除了海明威,张爱玲几乎把每个作者都吐槽了一遍:“我逼着自己译爱默生,实在是没办法。即使是关于牙医的书,我也照样会硬着头皮去做的。”又说:“译华盛顿·欧文的小说,好像同自己不喜欢的人说话,无可奈何地,逃又逃不掉。”后来我们看《小团圆》,才发现张爱玲可能真的连牙医的书都硬着头皮翻译过。

最近陈子善教授又发现了两部张爱玲的译著,名曰《海底长征记》和《冰洋四杰》,都是二战题材,前者关于潜水艇海战,后者讲的是四个牧师并肩抵抗法西斯的故事。宋以朗阅遍张爱玲与宋家的通信,未发现有关这两部译著的只字片语。他说,可以想象张爱玲是不会喜欢这些故事的,“她一路做一路不开心”。

唯一的安慰,是成为林语堂那样“以英语写作闻名世界的中国作家”的梦想,似在远方遥遥召唤——1955年,张爱玲登上“克利夫兰总统号”,途经日本神户,终抵美国纽约。上船的这一天,见到送别的友人转身离去的背影,她“突然好像轰然一声天塌了下来一样,脑子里还是很冷静和疏离,但是喉咙堵住了,眼泪流个不停……”初到纽约,住在救济性质的救世军女子宿舍,与酒鬼、流浪汉为伍,前途未卜,形如人海漂萍。但她却不以为意,甚可称得上斗志昂扬,给自己定下了“我要写书——每一本都不同”的众多写作计划,包括根据《金锁记》改写的英语小说Pink Tears(《粉泪》)、“我自己的故事”(很可能指《雷峰塔》《易经》)、“发生于西湖上的故事”(即后来的《五四遗事》),甚至还有写一个类似侦探小说的打算……在人生地不熟的异国重起炉灶,她全部的勇气来源,都只是对一己写作能力的信任。

1956年2月,抵达纽约不到半年的张爱玲获得了入驻“麦克道威尔文艺营”的资格,前往新罕布什尔州这个作家乐园专心创作,在前后两年时间里完成了《粉泪》,开始写带有自传性质的英语小说《雷峰塔》和《易经》。这时她已经有了自己的出版代理人Marie Rodell,正踌躇满志地谋求出版——相较于学术味浓的大学出版社,张爱玲一直更青睐商业出版社,因为后者拥有更多的读者,而她最希望的,正是自己的作品能够在西方世界闯出名堂。

然而她没有想到的是,终其一生,除了英语处女作,她全部的英语长篇小说只有The Rouge of the North(《北地胭脂》,《怨女》的英语版)曾于1967年在英国出版,短篇小说和散文也仅有Stale Mates(《五四遗事》)、The Spyring(《色,戒》)和A Return to the Frontier(《重访边城》)曾在杂志刊载。她耗费多年英译的吴语章回小说《海上花》,直到2005年她去世十年后才终告问世。

但她显然也清楚自己的英语小说为何不受西方世界欢迎。“我一向有个感觉,对东方特别喜爱的人,他们所喜欢的往往正是我想拆穿的。”

她曾在《沉香屑 第一炉香》里写到葛薇龙姑妈的香港豪宅:“从走廊上的玻璃门里进去是客室,里面是立体化的西式布置,但是也有几件雅俗共赏的中国摆设,炉台上陈列着翡翠鼻烟壶与象牙观音像,沙发前围着斑竹小屏风,可是这一点东方色彩的存在,显然是看在外国朋友们的面上。英国人老远的来看看中国,不能不给点中国给他们瞧瞧。但是这里的中国,是西方人心目中的中国,荒诞,精巧,滑稽。”

在《桂花蒸 阿小悲秋》里她又这样描述外国人在上海的公寓:“榻床上有散乱的彩绸垫子,床头有无线电,画报杂志,床前有拖鞋,北京红蓝小地毯,宫灯式的字纸篓。大小红木雕花几,一个套着一个。墙角挂一只京戏的鬼脸子。桌上一对锡蜡台。房间里充塞着小趣味,有点像个上等白俄妓女的妆阁,把中国一些枝枝叶叶衔了来筑成她的一个安乐窝。”

——她很明白,外国人眼中的中国,不过是东方主义,因此最受西方欢迎的英语中国题材小说,总是“东方采风录”式的。而她的英语写作,却反倒要将“传统中国的东洋镜拆穿”,为此付出了不受欢迎的代价。

无心插柳,柳荫影坛

漫长而寂寂无名的十多年里,命运赠予张爱玲的只有她在文艺营内结识并成婚的丈夫赖雅(Ferdinand Reyher),两人几乎一致的穷困与不得志,促成了张爱玲的第二次“为稻粱谋”——身在美国的她,最重要的收入来源,却是为香港影坛撰写剧本。

1956年,张爱玲当年在香港结交的好友宋淇加入国际电影懋业有限公司,担任制片总监,拥有充分的话事权。由他邀请名作家张爱玲担任编剧,争取到的稿酬颇丰——每个剧本作价800-1000美元,够张爱玲在美国小半年的生活费。

“一般人总想,写小说的人,编出来的剧本多半是能读不能演的。”大约是为了打破这种刻板印象,张爱玲对电影剧本这样的职业创作也交足功课。据宋淇妻子邝文美回忆:“她的写作态度非常谨严,在动笔之前,总要再三思考,把每个角色都想得清清楚楚,连面貌体型都有了明确的轮廓纹,才着手描写。否则她说,‘自觉心虚,写出来就不会有真实感。’行文运字上,她是极其用心的,写完后仍不惜一改再改,务必达到自己完全满意的地步。有时我看见她的原稿上涂改的地方比不涂改的地方还要多,一大行一大行蓝墨水,构成很有趣的图案。”

1957年,张爱玲为电懋创作的第一个剧本《情场如战场》拍摄公映,一连三周,盛况空前,打破国语片最高卖座纪录,一时间坊间感叹:名家出手,到底不同凡响。而张爱玲本人的反应却是“干了一身汗”:“因为我也觉得人家总拿我们这种人当纸上谈兵的书生。”

从1955年到1963年,张爱玲先后为电懋写了十个剧本——《情场如战场》(1957)、《人财两得》(1958)、《桃花运》(1959)、《六月新娘》(1960)、《红楼梦》(上下集)(1961)、《南北一家亲》(1962)、《小儿女》(1963)、《一曲难忘》(1964)、《南北喜相逢》(1964)、《魂归离恨天》(1964)。其中八部拍成电影(《红楼梦》和《魂归离恨天》没拍成),如今存世五部(《人财两得》《桃花运》《一曲难忘》散失)。出于市场考虑,写的大都是好莱坞三四十年代流行的“screwball”喜剧,讲都会中产的儿女情长,应了张爱玲的自述:“人在恋爱的时候,是比战争或革命的时候更素朴,也更放恣。……这就是为什么爱情故事永远受人欢迎——不论古今中外都如此。”与她的小说相比,这些电影至少表面上全无苍凉之色,轻快的节奏,戏谑的对白,用“活泼”来形容都似嫌不够,得用“俏皮”才合适。这个看起来有点陌生的张爱玲,却又一次得到了市场的追捧,票房部部高企——如宋淇所言,“都是本轻利重的上乘喜剧”。

香港电影研究者黄爱玲说,张爱玲电懋时期的电影“是窗明几净的,一不小心就会让人忘了那是张爱玲”。也许可以说,悲观的底色其实是乐观,电懋电影里的香港是张爱玲理想中的城市——清洁,现代化,人与人之间纵有矛盾也可经过一场无伤大雅的闹剧得到文明解决,最终冰释前嫌。小吵小闹不但不影响家庭关系的健康,反而衬托出家人之间合该有的感情羁绊——而这样俗世化的家庭温暖,恰是她本人不曾得到过的。

不懂粤语的张爱玲,如何创作出以“鸡同鸭讲”国粤混搭为笑点的喜剧系列《南北一家亲》《南北喜相逢》?今日看起来像个谜。但毫无疑问的是,经过十部电影剧本的创作,她已经成为一个成熟的电影编剧,主演她作品的尤敏是电懋当家花旦,叶枫、葛兰也是“电懋四美”,林黛更是名噪一时的巨星,而电懋更因其高质量的影片,在香港乃至东南亚电影界都举足轻重。

1961年,在美国遭遇出版不利的张爱玲,却在香港因编剧再度成名。她应也已经有了“花开并蒂”的念头——在这一年的秋天,打算取道台湾再临香港,为电懋将她最爱的《红楼梦》改编为电影。而取道台湾,则是为了自己正在创作的英语小说《少帅》,试图访问张学良。

可惜的是,命运再次给了下下签:张爱玲在台期间不仅访问计划遭拒,还获悉赖雅中风,原定的东方采风之旅,变成匆匆赶到香港,没日没夜地写剧本——为筹医药费,也为了返美不菲的机票钱。

在回溯一位作家生平遭遇的时候,分外能够感到因果之诡谲——谁能想到1960年代电懋与邵氏两家香港电影巨头的恶性竞争,也会成为压垮作家的最后一根羽毛呢?电懋要拍《红楼梦》,邵氏就争着抢拍,这样的“抢戏”不是第一次,也绝非最后一次,但就是这一次,殃及池鱼,连带粉碎了张爱玲的编剧梦——重回香港的她,假如能在电影界如鱼得水,会否一直留在港台创作?今日已无法得知。但《红楼梦》上下集剧本写就之后无缘拍摄,却无疑给了张爱玲巨大的打击,令她“倦鸟知返”。

“上周日我完成了《红楼梦》剧本下集,长时间工作使得眼睛再度出血……几个月来,我工作卖力得像狗,没有支薪的迹象……我全力争取的一年生活保障,三个月的劳役,就此泡汤。”在写给赖雅的信里,张爱玲将这段赶工却又白费力气的编剧岁月称为“此生最不愉快的五个月”,“暗夜里在屋顶散步,不知你是否体会我的情况,我觉得全世界没有人我可以求助”。

情知长留香港也无益处,凑够旅费之后张爱玲就匆匆返美。编剧再次成为糊口之选,但即便如此也不能长久——1964年,电懋董事长陆运涛与其新婚妻子、行政人员共57人全部飞机失事遇难,电懋大厦将倾,宋淇也跳槽到了邵氏。张爱玲为何没有继续与邵氏合作?宋淇之子宋以朗解释说,这是因为电懋与邵氏的制片方式大为不同:“邵氏更为工厂式,采用流水线拍摄法,一部电影可能分三个studio去拍,ABC组,轮流来,每周都有一组必须拍完。时下流行什么类型的戏,就不停拍——古装剧、黄梅调、武侠片……一直拍到观众看厌为止。你想,三个礼拜电影就要拍完,还不够张爱玲的剧本走个航空来回的,依她那个精益求精反复修改的作风,岂不是要了卿命?”

有井水处,皆读张著

从上海到香港,再到美国,张爱玲的人生主业永远只有一个:“写作”。只有当写作养活不了自己的时候,她才会寻找“副业”。她的人生,简而言之竟只有三件事:写作、谋生以及如何不让谋生影响写作。

而今陆运涛坠机的蝴蝶翅膀扇到太平洋对岸,做编剧的副业落了空,张爱玲的生活立时陷入困顿:她甚至被迫从原本的公寓搬到黑人区的政府廉价公营房屋,一边想办法重操翻译旧业,一边申请一些驻校作家资格。即便如此困顿,即便英语小说毫无出版希望,她仍然自觉“生活得很安静,想把写了一半的长篇小说写完它,另外有几个短篇小说迟早要写。至于它们的出路,只好走着瞧”——写作于她的意义,曾为“出名趁早”,曾为“比林语堂还出风头”,但到了此时,多方困境夹击之下,反而返璞归真,回归为一个作家的自觉——能写,就是一种幸福。

祸兮福所倚,整个60年代,张爱玲虽然文坛不得志,却从未停止创作。坊间总以为她一到美国就失去创作根基甚或才思枯竭下半生再无小说创作,那是很大的误会。实际上,盘算一下张爱玲在“后《传奇》时代”的小说创作——《浮花浪蕊》、《相见欢》、《色,戒》、《五四遗事》、《怨女》(改写《金锁记》)、《半生缘》(改写《十八春》)、《小团圆》、《同学少年都不贱》,几乎又是数本《传奇》的体量。这还不包括她用英语写作的长篇小说《粉泪》《北地胭脂》《雷峰塔》《易经》《少帅》等。

前半生,她在普通人里寻找传奇,后半生,她在传奇里寻找普通人,所谓“绚烂归于平淡”者,即是小说中传奇成分的减少、反传奇风格的增加——她从一个讲故事的高手,变成刻意淡化情节的作家。各种反高潮的运用,穿插躲闪的写法,令她后期的小说比起从前“第一眼美人”般的惊艳,更多出许多“犹抱琵琶半遮面”。后《传奇》时代,她的文字密度在降低,文字间的褶皱却越来越密——精工雕琢到能够单独摘出来奉为“张氏经典语录”的艳异句子越来越少,平淡而近自然中的“意在言外”却如绵里藏针一般密密插下。若说早期“张腔”尚可模仿,后期的“张调”则连祖师奶奶的信徒都无从下手。但这种含蓄,也很容易被视作语焉不详;加上“笔致比从前更加故意艺术化地败兴,煞风景”(万燕语),显然这反传奇就不会如传奇一般受人喜欢。但以张爱玲年龄、阅历、处境的改变,要她在写作上重吃《传奇》的回头草,恐怕再无可能。

多年坚持写作遂了她的志愿,也为她聚拢了一批真正意义上的挚友——宋淇夫妇、夏志清、庄信正,这些为数不多的挚友其实都是“张迷”,为其文字魅力所俘,甘愿身作推手,甘效犬马之劳。正如张爱玲自己总结的:“我向来得到人的帮助总是从文字上来的,单靠个性从来没有用,这是实话。”

当年,张爱玲的作品在宝岛难觅踪迹,更添几分大师的神秘感。但文艺青年虽不见其作品,已知有此高人。所以,张爱玲1961年的台湾之行,看似“接到赖雅中风消息匆匆结束”,实则早在不经意间被当时“接驾”的台湾文艺青年奉若神明——当时还是学生的白先勇、王祯和、陈若曦,后来都成为台湾文坛的知名人物,而他们推崇的张爱玲,自然更是百鸟朝凤。

1967年,张爱玲终于在蛰伏多年之后又交上了好运——经宋淇推荐,台湾皇冠出版社与她形成了长期合作关系,并在次年出版了她的第一套“全集”,一时间洛阳纸贵,如印第安那大学比较文学博士庄信正所言:“有井水处,皆读张著。”

经年的低气压终告一段落。张爱玲有了稳定的版税收入,不再需要时时为自己寻找谋生的副业。她离开了“一年总有三分之一时间在感冒”的北加州,经再三考虑决定前往洛杉矶好莱坞区定居——气候温暖,更重要的是,大城市,能够“听市声”。像她曾经在《公寓生活记趣》写过的:“比我较有诗意的人在枕上听松涛,听海啸,我是非得听见电车声才睡得着觉的。”

文名再起,纾解经济压力是一方面。另一方面,恐怕张爱玲更加能够体会什么是“来得太晚的话,快乐也不那么痛快”。整个70年代她反倒“沉溺”于学术研究——英译《海上花》,详解《红楼梦》——所谓的“张爱玲五详《红楼梦》,看官们三弃《海上花》”。本来英译《海上花》只是60年代末驻哈佛女校时的工作,详解《红楼梦》也只因为她在写《怨女》序言时提到几句《红楼梦》,哪知“因为兴趣关系,越写越长,喧宾夺主,结果只好光只写它,完全是个奢侈品,浪费无数的时间,叫苦不迭”。

寄情于金陵钟鼎之家,神游于上海长三书寓,对张爱玲来说都未尝不是乐事,但时间这么一豪掷就是十几年下去,自己的创作反而锐减,也颇可惜——她自言整天“处于无事忙状态”,考证之余就看看书,反倒写了长达数万字的散文《谈看书》与《谈看书后记》。

张爱玲的中国题材小说,或许至此已经写完。她曾说:“我在大陆也过着离群索居的生活,材料不多,也过时了,变化太大。”到美国十多年,似也不曾真正扎根异国、融入西方语境、获取他乡全新的写作素材。早年她还曾随赖雅采风式地游历纽约、波士顿、华盛顿、旧金山,提议去看脱衣舞等“民俗”,但到60年代末即已放弃英语小说创作。

她这厢“三年不飞,三年不鸣”,港台的读者嗷嗷待哺,偶尔“出土”的一篇张爱玲中学时代小作文都异常惹眼。前有唐文标之流,搜遍美国图书馆,将她早年在上海报章杂志上发表的未完成小说《创世纪》《连环套》都“挖坟”发掘出来,强行抢出盗版;后则张爱玲本人被逼下场,将早年文字编成《余韵》,近年新作织为《续集》,交由皇冠出版官方作者认可版本。

“当时为张爱玲的1000字争到头崩牙裂的杂志社实不在少数。”宋以朗说,“张爱玲虽然新作少,但旧作却好似‘长春树,年年有(开花结果)’,意外地能够一直有‘新’作问世,维持住她的高人气。”即便是那篇数万字比较枯燥的《谈看书》,也被供奉在副刊头条,连载长达九天,以飧读者。(直到宋以朗在张爱玲的故纸堆里发现宝藏、2009年小说《小团圆》出版,人们才发现,原来70年代自谓“三年不飞三年不鸣”的张爱玲,其时正在密谋一个大动作:将曾经的英语小说《雷峰塔》《易经》改写为中文《小团圆》。)

长春树的种子飘到大陆,又落得一片开花结果——1984年,《读书》和《收获》两本杂志先后发表了柯灵的《遥寄张爱玲》,《收获》更重刊了《倾城之恋》。次年,上海书店将1946年版《传奇》重新影印出版,成为内地在80年代最早出版的张爱玲作品。同是1985年,华师大教授钱谷融在编给外国留学生的现代文学教材里收录了张爱玲小说《花凋》,这是她的小说首次进入内地高校中文教材。

“我记得第一个提出给张爱玲重新评价的,是作家姚雪垠。”据陈子善教授回忆,“1981年,他就曾给《社会科学战线》杂志的编者写信,提及此事。尽管只有一句话,但确实比柯灵更早。”

陈子善本人对张爱玲的研究始于1986年底:“因为改革开放,很多被遮蔽的作家重见天日:沈从文、梁实秋、徐志摩、胡风、曹禺……一大批新发现中,张爱玲是最大的惊喜。真正好的作品自有生命力,迟早会得到读者的承认。即使我不发掘,早晚也会被发掘。”

张爱玲“浮出历史地表”,大陆读者重新发现了她,新到曾经闹出个笑话——据作家阿城回忆:“记得是八四年底,忽然有一天翻上海的《收获》杂志,见到《倾城之恋》,读后纳闷了好几天,心想上海真是藏龙卧虎之地,这‘张爱玲’不知是躲在哪个里弄工厂的高手,偶然投的一篇就如此惊人。”

可憾此时的张爱玲正深受“虫患”之苦,为避跳蚤,辗转在各个汽车旅馆之间,最多时每天都要忙搬家,每周都要换旅馆,如此居无定所的生活竟持续了三四年之久,无论对健康还是写作都造成巨大的影响。“三搬当一烧”,英译《海上花》的定稿和《对照记》的定稿都曾在搬家中遗失。直到1988年,张爱玲才终于暂别虫患,再度迁入公寓定居,却在短短两三个月之后又被“私生饭”突袭——台湾记者戴文采去洛杉矶张爱玲住处“翻垃圾”,彼时的张爱玲已经红到连住所垃圾堆里的一粒脱脂棉都能成为新闻,但素以个人隐私为重的她被这种私生饭吓到“毛发皆竖”,马上就像躲跳蚤一样又搬了家。个人住址再不公开,连出版社的人要寄样书都只给邮箱地址,为避跳蚤,更为避人,从此开始了彻底离群索居的生活。她越是神秘,反而越激发读者的好奇,乃至于连毫不浪漫的跳蚤之祸,都被拿来与当年的名句“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”相附会。这一场“天才梦”,观众倒比当事人入戏更深。

1992年,皇冠在台湾出版了张爱玲大全集,而在大陆,安徽文艺出版社出版了四卷本《张爱玲文集》(后增补至五卷),浙江文艺出版社出版了《张爱玲散文全编》。据当时安徽文艺的总编辑回忆,最初只是把张爱玲当作一个冷门作者来做,起印只有三千册,后来就火起来了,不断加印,盗版商也拼命盗版。安徽文艺大概卖了一二十万册,而市面上的盗版却可能是他们的好几倍。随着全集的陆续出版、张爱玲评论文章的一再写就,世纪之交,张学忽成显学,传奇再度登场——却不知大洋对岸,日渐体弱的张爱玲已经悄悄立好了遗嘱。

传奇余韵,未完待续

2020年9月,许鞍华导演的《第一炉香》在威尼斯电影节首映,这是她执导的第三部张爱玲电影,而第一部一直要追溯到1984年的《倾城之恋》。

想当年,《倾城之恋》筹拍,故事的发生地浅水湾饭店,却早于一年前被夷为平地——邵氏知道要拍电影,赶紧去施工现场把拆下来的建筑材料回收,在邵氏影城重建还原了一个浅水湾饭店以供拍摄。可见拳拳之心。尽管电影并不尽如人意,给到张爱玲的版权费用却甚是不菲。或许也正还上了当年抢拍《红楼梦》令张遭遇“此生最不愉快的五个月”的人情债。

其实张爱玲在世期间从未得见自己小说改编的电影——无论是《倾城之恋》还是《怨女》《红玫瑰与白玫瑰》,都只知其事,未见真身。她故世后才诞生的《半生缘》《色,戒》乃至今日之《第一炉香》,更无从谈起。在世的最后几年,她还曾收到王家卫导演寄去的《阿飞正传》录影带,称想拍摄《半生缘》。而她的回答是在1995年写信告诉皇冠:“《半生缘》我不急于拍片,全看对方过去从影的绩效。……不知道你们可听见过这名字?”1995年的王家卫应当早富盛名,足见张爱玲已与香港影坛疏离良久。

张爱玲不曾见过她小说改编的电影,但这些电影的诞生,却令她再次“破圈”成名。虽然人人竟知“张爱玲的东西不好碰”,每隔几年总有胆子大的电影人敢于一战。宋以朗笑称:“《第一炉香》威尼斯扬名之后,说不定很快有人来找我要《第二炉香》的版权。”

这些年来找宋以朗要电影改编权的不在少数,他自有一套甄别方法:“看导演,看制作班底,更重要还是看来人的应答——有些人你问他编剧准备请谁?回答说没有头绪,那就请他有头绪了再来;有些人倒是应答如流,连男女主演人选都确定,更令人生疑:你版权都没拿到,就能请到这些名演员了吗?”

《第一炉香》前后也经历多年辛苦:“一开始找不到合适的导演,许鞍华年纪大了,只肯做监制,后来才从监制,慢慢求成了导演。”

与电影同样为“张爱玲热”烈火烹油的,还得数宋以朗这些年来对遗作孜孜不倦的挖掘。寻常做张学研究的,非得跑遍海内外图书馆方可得豆腐干大小的一块资料,但宋以朗不同,他不出家门就有宝山一座:张爱玲与他父母多达700余封书信的鸿雁往来,张爱玲嘱托宋淇夫妇继承的遗产,都让宋以朗自然而然地成了张爱玲的文学遗产执行人。

继《小团圆》《雷峰塔》《易经》《少帅》等的发掘之后,2020年,值此张爱玲百年诞辰之际,宋以朗将宋氏夫妇与张爱玲的752封书信、计60多万字整理成《纸短情长:张爱玲往来书信集(I)》和《书不尽言:张爱玲往来书信集(II)》出版。自此,才可以说一句——张爱玲真正的传记终于可以开写了。

想当年《小团圆》横空出世时,电话号码簿一般的出场人物,曾经在读者间激起一场“对号入座”的侦探游戏。而今书信全集发表,声浪也许比《小团圆》更大——前者毕竟是小说,后者却是字字有来历。至于其中有多少能与《小团圆》互证,在未见到书信全集之前,一切尚是个谜。

“张爱玲研究为什么一直难做,因为她人生中有不少空白阶段不为人知。陈子善教授曾说,做一个作家的研究,最基本的是先确立创作年表——但张爱玲连年表也很难做,有些小说她写了不愿意结集出版,有些写过自己也忘了。”宋以朗说,“从前张爱玲的传记,虽然有不少年代的缺漏,但创作者大都是学术界人士,写作态度严谨;而自《小团圆》以后,市面上反而一下子冒出50多本传记来,每一部都想着出奇制胜,拿小说情节直接就用,甚至还会自己发挥想象杜撰——大肆渲染张爱玲去世前身着赭红色旗袍之类,看了令人发笑。”

而今书信全集出版,一方面可以丰富严谨的传记,另一方面,也让张爱玲的下一步研究变得更为一叶轻舟——“你可以专门研究她的电影剧本创作,研究她的翻译作品,研究她的英语创作……宏观微观,都是题目。”他说,“从前你在小说里认识一个张爱玲,后来你又在电影里认识一个张爱玲,但是现在,你可以从书信里了解第三个、第四个、第五个张爱玲——书信集里有张爱玲那么多条线索,抓住一条,你就能寻踪问迹,找到全新的张爱玲。”

长期以来,宋以朗总对一件事不满:“为什么大家忆述张爱玲,老是热衷于回忆她当时穿了什么衣服,人是什么样子?在演讲、讲学的场合遇到她,不应该追忆一下她当时到底讲了什么吗?”

2010年出版《张爱玲私语录》时,宋以朗曾写下不少解释文字。但这一次编书信全集,他决定不再解释——他只提供做菜的原材料,不用半成品去匡限读者的味蕾,“我不给意见,每个人都可以从中发现他们自己的张爱玲”。

从2003年回港照顾母亲发现“张爱玲遗物的箱子”到2020年,17年间,这位文学遗产执行人终于掏空了家中宝山。那些传说中有而实际上并没能在宝山中发现的创作——《描金凤》、以古代中国为背景的《僵尸》《孝桥》、关于苏青与他小叔的长篇Aroma Port、三保太监郑和下西洋的书、赖雅遗物中张爱玲的回忆录手稿、关于“灵异”的散文、关于“人虫大战”的散文……也许没有就是没有。宋以朗在书信集的序言中写道:“我这个张爱玲遗产执行者也终于可以隐退。”

在采访的尾声,他用平静的语气告诉记者:“我家里已经没有宝物了。”旁人听来伤感,但在于他也许反而是种欣慰——一切家当都拿出来了,他的责任已经完美尽到,没有辜负当年张爱玲的嘱托。

将来的“张学”,还能不能继续成为一门显学?当张爱玲被流行文化过度消费,偶像明星一般的市场定位是否会折损她的文学价值?下一个百年的张爱玲,也许仍整排屹立在书店畅销书架之上,流传在各种“张氏经典语录”甚或鸡汤式的伪“张爱玲说过”之中;又或者在成功学流行的年代被进击的正能量打得落花流水,在文学式微之中失去容身之地,重又埋没于故纸堆吃灰,等到半个世纪后被当作“2070年代的文学新人”挖掘发现,再度重见天日——皆有可能。

时代仓促之中,身为她的读者,此刻只能像她曾在《对照记》里形容自己祖父母那样,平静地说一句:“她只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次。”(记者 阙政)