刘醒龙访谈 “大家都在说真实,人生却不相同”

为故乡立风范,为岁月留品格。

刘醒龙1956年出生于湖北黄州,50多年来,他在这片土地上生活并创作着,用他的笔书写他熟悉的人与事,那是他的故乡,他脚下的岁月。

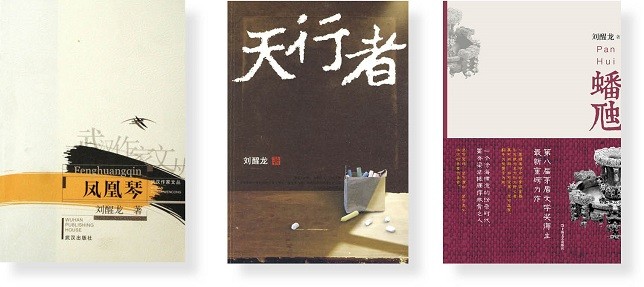

2011年8月,他的长篇小说《天行者》获第八届茅盾文学奖。发表获奖感言时,他说:“获奖是过年,写作是过日子。”

过年重要,还是过日子重要?他说:当然是过日子重要。对一个写作者来说,获奖当然重要,但是更重要的是:你要写下去。

这么多年来,刘醒龙可说是笔耕不辍。今年,刘醒龙的最新作品《如果来日方长》由作家出版社出版了。这一次,刘醒龙以亲历者的视角记录了武汉“封城”的76天。

疫情的突然暴发,令刘醒龙措手不及,再加上自己母亲恰恰在此时身患重病,更令刘醒龙心烦意乱。

困在孤城,“写”与“不写”,成为这名身经百炼的作家的两难选择。

在疫情暴发初期,身处武汉的刘醒龙收到多家出版社和杂志社的相关题材约稿。那时的武汉,每天上演着太多或感人或悲怆的故事。

在武汉抗疫封城的日子里,刘醒龙从头到尾身在武汉,与全家三代人共住一个屋檐下,他写作的身份不是一名作家,而是一位在抗疫战场上,没有任何退路、只有挺身而出的1100万普通武汉人中的一个。

《人民文学》主编施战军这样评价刘醒龙的这本新著:“作家用带温的笔触,一点点一段段,绘制出了一幅巨型画卷。画卷中人物细腻动人,他们不是扁平化的超级英雄,他们有恐惧、有无奈,但也有坚持,更有选择,他们是有情感厚度的真实的人,因为在大疫面前做出的正确决定,使他们成为值得敬重的平凡世界的勇者。”

《新民周刊》记者近日对刘醒龙进行了专访。

从工人到作家

《新民周刊》:2002年,上海文艺出版社出版了你的以岩河岭水库修建过程为背景的长篇小说《弥天》。参与修建岩河岭水库的时候,你还不满18岁,2002年你出版《弥天》时,已经28年过去了,为什么那时候会想起来写自己青年时期经历的小说?

刘醒龙:高中毕业以后,在县水利局当施工员是我人生中的第一份工作。刚开始做的那些事,是为即将开工的张家嘴水库测绘坝址和库容地形图,以及未来有可能改地造田的百里西河两岸地形图,自己因此爬遍了西河两岸满是荆棘的山岭沟壑。这也更加丰富了自己从长江边上的老家迁来大别山腹地的生活经历,后来在小说中,西河总是以各种各样的形态出现。长篇小说《弥天》有这段经历的影响,人到中年嘛,免不了会忆旧,不写作的人变得爱唠叨,写作者自然会情不自禁地将其变成文字。

《新民周刊》:1975年元月,正式被县阀门厂录用为集体所有制工人,一干就是十年,你当时的人生志向是什么?

刘醒龙:2020年底,央视一个摄制组到阀门厂旧址拍一个相关纪录片,导演很惊讶,想不到我在工厂表现如此出色,年年都是先进生产者,不像另外一些工人出身的作家,总觉得是身在曹营心在汉。那时候,听师傅们说,钳工有八级的,再好的车工也到不了八级,我就想着自己有朝一日成为一名六级车工。时间长了才明白,在县办小厂的破旧车床上,连四级车工的活都做不了。还有其他说来话长的原因,总之,一点理想也没有的年轻人,配不上那段青春。比如有青年工友一定要恋上厂里最美丽姑娘,也是一种很可爱的理想。

《新民周刊》:1981年,你是怎么创作自己的第一篇小说《派饭》的?

刘醒龙:《派饭》不是我写的第一篇习作,在这之前还写过一两篇表现青年工人的异性情感的文字。那些文字从未公开过。当年的手稿,有一阵曾经失散,前些年一个偶然的机会,又失而复得。反而是《派饭》,虽然刊登在县文化馆油印的《英山文艺》上,自己却没有保存下来。只记得是写当年“国家干部”到生产队当“工作组”,每天轮流到各家吃饭,某农户很穷,又赶上青黄不接,轮到自己家做“派饭”时,什么菜也没有,幸好孩子下河玩水抓到一条小鱼,好不容易做好一道菜,放在桌上时,一不小心让猫给吃了,惹出女主人的一番呼天抢地。“派饭”这种规定,本意是让干部能更加接近群众,不曾料到反而让干群关系更加不如人意。

《新民周刊》:如此说来,你擅长从人性以及社会的裂缝中切入的文学风格,从那时就显露端倪了。当时你的作品本有机会在几家重要文学期刊上抛头露面,为什么你不同意其修改意见?是年轻气盛,还是你认为编辑的修改意见是错误的?这样的处理方式是不是可以说明你是个特别倔强的人?

刘醒龙:无论是什么原因,事实证明自己这样选择是可以的。当初拒绝的理由是社会应当容纳各种性格的人,这也从文学终于容纳了我这种性格的人得以证明。也许从一开始就如此,大家晓得我的这种秉性,后来有些编辑想动我稿子时,基本上都不与我打招呼。比如,80年代自己写的《大别山之迷》系列,共有中短篇十几部,无一例外都被改为《大别山之谜》。特别是省内一家刊物,我都明确地表示为要用“迷”,编辑们仍然任用手中生杀大权改为“谜”。最近在编一套文集,出版方发来清样,又要将上面的“迷”改为“谜”。文学这一行,个性尤为关键,千人一面,千篇一律,一定是庸俗之物。当然,也有改得好的。1996年第一期《上海文学》发表的中篇小说《分享艰难》,就是从《迷你王八》改过来的。后来我当编辑,偶尔也给作者改篇名,比如鲁敏的《逝者的恩泽》原先叫《死者的恩泽》,宋小词的《天使的颜色》原本为《瓜连籽,籽连瓜》等。

《新民周刊》:1983年夏天你是怎么被借调到县文化馆工作的?

刘醒龙:当时县文化馆缺人,又不像现在只从有大学以上学历的人中招考,普遍采用从本地业余作者中选择佼佼者调入,所谓借调,基本等同于试用。同时也是等待破解复杂的人事手续。其实我在工厂干得正顺风顺水,虽然在车间当车工,但按那时急于选拔有文化的青年到领导岗位的风尚,完全有可能成为厂长什么的。在将要离开工厂的那一段,内心曾经有过挣扎,县经委和县工业局的领导也曾竭力挽留,但最终还是文学理想占了上风。

《新民周刊》:1984年,你的小说处女作《黑蝴蝶。黑蝴蝶……》即将发表在《安徽文学》第四期上,3月在安徽省霍山县漫水河镇上的一家小旅馆遇上你这篇小说的责编苗振亚。这样的人生奇遇,在你的人生中也有好多次,你觉得自己是个幸运的人吗?

天台山的僧人曾经预言你未来会了不得,你自己相信命运或者说宿命存在吗?你说“小说是一种奇迹”,是不是上天安排这样意义上的“奇迹”?

刘醒龙:一切的幸运与奇迹,只不过是表明将路走对了,将做的事做对了。就像游泳,从开始将其作为锻炼方式后,许多年来,每天早起必定先去游泳池。武汉封城后,游泳池不开放,就在家里上跑步机,从此也一发不可收。生活当中,有路不去走,所有的路都是错的;有能力不去干事,所有的事都会是不对的。人的一生,说长又不长,说短又不短,能遇上一些惊艳的事情,肯定别有深意。但也不能太当真,真的以为是上天眷顾,只能将其当成一种额外的能量,使得自己多付出一些,多努力一些。

《新民周刊》:《黑蝴蝶。黑蝴蝶……》发表后不久,是什么样的原因又主动要求,结束借调,返回县阀门厂工作?一个县文化馆内部都这么复杂吗?这些年你在多地文化单位辗转,有没有新的体会?

刘醒龙:最近老有人来说,根据中篇小说《秋风醉了》改编的电影《背靠背脸对脸》,说是如何经典,豆瓣上评分如何高,还说这种作品,错过了这个村,就没有那个店。小说中的主要情节与细节,电影都是照本宣科。文化馆的人凡是看过的,都说还真是那么回事。当初自己也是受不了这种气氛,一气之下回到阀门厂。这些年,一点点地走过来,回头再看,文化人那点事,闹来闹去,最终都成了让人吐槽的糗料。文人相轻,起码要相隔三百年,这太不值得啊!所以,这些年我抱定一个原则,凡事能忍则忍,不能忍则避让。武汉封城初期发生的一些事也是如此,实在不行时,曾冲着夫人大吼一通,弄得夫人眼泪汪汪,自己心里一软,外面的百般艰难便都不值一提了。

乡村与现实

《新民周刊》:你的代表作中篇小说《村支书》《凤凰琴》和《秋风醉了》都是1992年发表的,之后又创作了引起很大反响的《分享艰难》,再往后又有三卷本的长篇小说《圣天门口》和获得茅盾文学奖的《天行者》,你因此被批评界认为是新现实主义作家,你是怎么看待现实主义和新现实主义的?你觉得新现实主义和传统的现实主义有什么不同?

刘醒龙:在我所理解的传统现实主义作品中,往往较喜欢下结论,作预测,好指引,在有意与无意之间流露出指点江山舍我其谁的味道!我的这种判断不一定对,但也有许多现成的例子摆在那里。从20世纪90年代起,世界变化的节奏突然加快,而好一点的文学作品是必须将岁月做一番沉淀才能上手形成的,更不用说经典文学了。那些一见到风浪过来,就急于用文学来表态的,比如指“诗歌将死”,“小说将死”,“乡村和乡村文学将死”的,结果正好相反,小说和诗歌还在,乡村更是以“绿水青山”面貌寓意其恒久绵长,将死的却是犹闻在耳的那些指指点点。凡事指旧东西的不足比较容易看得清,一种新生的创立自然是对不足的破解,人与现实的不和谐,会是文学新势力的基本出发点。

《新民周刊》:《凤凰琴》写乡村教师,《天行者》也写乡村教师,小说是否是有原型的?

刘醒龙:当代文学与当代现实发生碰撞时的情景,很难预料,也很难控制。武汉封城战疫,让自己对早期经历有了新的认识。如果没有这段极其异常的日子,关于《凤凰琴》《天行者》原型的问题,不知将来会不会做出明白的回应。作为代表作的《凤凰琴》,发表之初,在我生活过的故土,相关反响却不甚愉快,即便是后来《天行者》所获得的种种荣誉,亦不过如此。疫情期间,原国务院主管教育工作的副总理李岚清给我来过一封信,说了一些情真意切的话,让自己颇为感动。武汉解封之后,回英山县城给已故作家举办逝世三十周年纪念座谈会,自己这才坦承,当年写这两部作品,其原型地为英山县孔坊乡父子岭小学。同行的於可训先生,闻之欣然动笔写了一篇随笔记录这件事。武汉大学的刘早博士还专门写了一篇《〈凤凰琴〉〈天行者〉》原型地考》。两篇文章各有其妙,都令人不胜唏嘘。

《新民周刊》:《蟠虺》写的是湖北省博物馆的镇馆之宝曾侯乙尊盘,写这样一部小说是想以此来反思楚文化吗?创作《黄冈秘卷》是为自己生活的土地树碑立传吗?黄冈和湖北对你来说意味着什么?感觉这两部作品,有种冥冥之中与湖北武汉的抗疫斗争存在某种预兆式的关联,是不是这样的?

刘醒龙:湖北武汉从地理人文上讲,有点曾侯乙尊盘的意味。在2018年4月28日“东湖叙谈”和2016年4月出版的《蟠虺》之前,只有相关专业人员才晓得曾侯乙尊盘在青铜重器中的顶级位置。2020年春天的战疫行动,也让许多人晓得了湖北武汉在中国地理人文中的重要性。全世界也从湖北武汉对新冠肺炎疫情的决战决胜中,认识中华民族之所以伟大的关键所在。《如果来日方长》写了家乡黄冈,在所有人担忧成为疫情重灾区时,竟然率先实现感染人数“清零”。只要了解家乡黄冈的民风民情,就不会觉得是出人意料。一般人都爱说,鄂东黄冈几百个将军同一故乡,不大晓得另有名言:唯楚有才,鄂东为最。所以,黄冈老家向来有“贤良方正”之说传世。立世之人,仅有高雅才学是不够的,还得有很强的战斗力才行,才能做到治大国如烹小鲜。

一本个人的“武汉抗疫日记”

《新民周刊》:这一次,在作家出版社出版了最新作品《如果来日方长》抒写那段惊心动魄、可歌可泣的武汉抗疫过程。你是从什么时候决定要写这样一本书的?可不可以将这本书也视作你本人的一本“武汉抗疫日记”?

刘醒龙:武汉封城初期,也是我们这些城中人感觉最艰难之时,多家杂志和出版社约我写点相关文字,当时我明确拒绝。一方面因为自己正患眼疾,又没地方就诊,仅仅是保养都嫌不够,哪能够上电脑写作!另一方面也是气氛太紧张,许多事情都超乎人情常理,连每天呼吸的空气都没有新鲜的,尽管互联网上充满几分钟就能达到“10万+”的“真相”,想要成为文学所能抵达的真正现场,光靠一点脑细胞是不行的,还需要开开门,走进有新鲜空气的现实深处,用自己的神经末梢进行感知。那段时间里,家里也发生了一些事情,最令人揪心的是母亲重病,既不能就医,也无法探视,只好一点点地写些文字。偏偏这样的文字是最可靠的,还能像种子一样,生根发芽,一点点地不断生发开来,长成一棵活生生的树,成为一部与众不同的作品。《如果来日方长》不是由“专业”的记者、作家所写,是由1100万普通市民中的这一位亲自写成的,是身陷疫情险境中的这一位为应对万一而写的与妻书、与儿女书和致慈母书,也是一位普通武汉市民、普通中国人写给他所热爱的城市、他所热爱的祖国、他所热爱的时代的致敬书!

《新民周刊》:《如果来日方长》原本是写给抗疫的一首歌,当时是怎么创作这首歌曲的?最后又怎么决定用这个标题作为自己这部长篇散文的题目?

刘醒龙:2020年2月中旬,一位朋友受托打电话给我,希望能写一首像表现“九八抗洪”的《为了谁》那样的歌曲。我答应下来,然后写了。在交稿时,我就想到了,并坦率地告诉对方,武汉封城战疫,与“九八抗洪”太不一样了,很可能出现不了像《为了谁》那样一夜之间唱彻天下的名曲。根本原因在于,封城中人所感受的,与封城之外的感受太不一样了,这从外界对湖北人和武汉人截然不同的表现就可以看出来,千里之外的湖北武汉让他们真切地关爱与关怀,一旦湖北人和武汉人出现在面前,又像是如临大敌。事实上,那一阵子,武汉人的理智中,无论愿意或不愿意,都在做各种“如果”中最坏一层的准备。别人说一声“武汉加油”,武汉人一百次流泪感恩还嫌不够。别人在疯传,武汉三镇周边急调来几支防化部队,武汉人却没有哪一个转发。别人都说来日方长,封城中人只能在来日方长前面加上使人双泪暗流的“如果”。

《新民周刊》:很多人将新冠疫情与加缪的《鼠疫》做比较,在你看来,这两种疫情有什么样异同?在封城期间,有没有一种自己成了加缪《鼠疫》的局内人的感觉?在加缪,更多的是荒诞感,加缪本身也没有亲历鼠疫,所以很多都是他的想象,在你的这部散文,则完全是纪实的,从纪实来看虚构,从现实主义来看存在主义,你认为两者是否都真实?

刘醒龙:谈《鼠疫》的人都在封城之外,就像加缪。对于武汉人,不可能将封城的日子当成一种荒诞。所谓荒诞多数源于道听途说,来源于精神的高高在上,来源于现实中的事不关己,来源于专业上所谓艺术创新。人在隔岸观火时,思想可以很灿烂,也可以是很委琐。在武汉人的精神与肉体的经历中,封城不是一般所说的76个日日夜夜,而是76天里数着一分一秒活下来的刻骨铭心。《如果来日方长》刚刚上市,夫人收到一位朋友的微信:“清明节的两天,我在家一直认真阅读大作,今天清晨读到刘老师求助口罩、防护服的情景时,不禁泪出,只有经历过疫情的武汉人才会一起共鸣。”在城外的人看来,在天大的疫情面前,寄上一只口罩、一只护目镜和一件防护服,太荒诞不经了,对封城中的武汉人,却会感动得泪流满面。大家都在说真实,人生却不相同。

《新民周刊》:武汉封城期间,你的日常生活是怎么样的?你的一位同行说他非常的焦虑,读不进书,除了关心疫情之外,你日常还做些什么?

刘醒龙:封城的那段日子,是自己人生中最本色的时候,既要做好儿子,关心老母亲的状况;又要做好父亲和爷爷,关注孩子们的身心变化;还要做好丈夫,倾听夫人的咳嗽声声,何为相同,何为不同。在做好每个角色的同时竭尽全力做好被认定为“高危人群”的自己,不让自己给家人带来不必要的麻烦。从做饭、吸尘,到满世界找消毒用品,到审时度势给家里换换空气,到想办法消灭从马桶中钻出来的老鼠,所有这些平时都不是事的事情,都是家里的大事。

《新民周刊》:你的人生中和小说中已经经历和书写过很多生老病死,这一次的新冠肺炎疫情,再加上你的母亲在疫情期间得了重病,又有什么样不同的感受?

刘醒龙:封城期间,我在《黄冈秘卷》中用“世上最贵的皮鞋”写过的熊家老表悄然离世,曾经是浪漫爱情缩影的二叔也在次生灾害中走远了。老母亲熬过了疫情,熬过了疫情之后接连三次病危,今年大年初五凌晨在睡梦中含笑大行。这些经历让自己对人生有了不一样的体验,说是不一样,其实也是很普通与很常见的道理:无论我们是如何想、如何做的,这个世界都不可能为某一个人、某一种势力、某一类文明所独有,唯一能做好,也是唯一能够做到天长地久的事情只有两个字:陪伴!这也是《如果来日方长》所要表达的。(记者 何映宇)