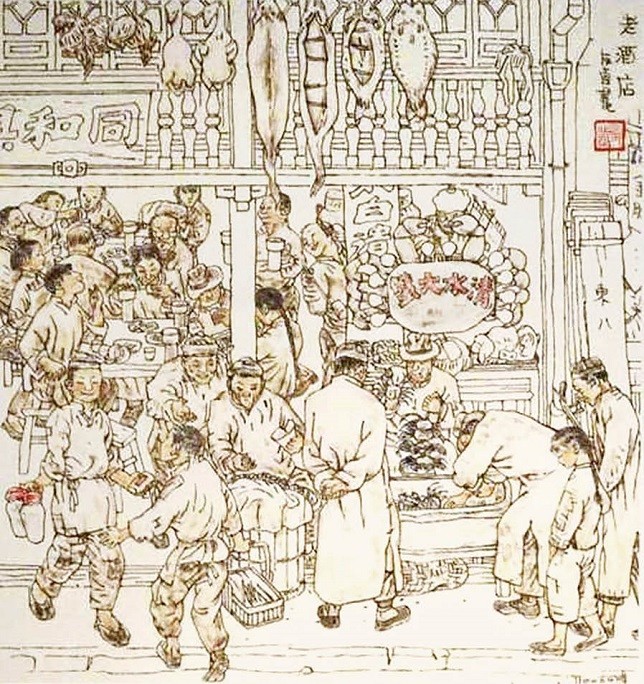

忆那年弄堂“年货大晒”

记得非常清楚,1979年的春节虽然洋溢着1978年十一届三中全会带来的喜气,但所有的年货供应还是凭票的。里弄内的“里革会”还没撤销,由他们把所有人家分为“大户”与“小户”,五人以下(含五人)为小户,我们是小户,很吃亏,年货票是粉红色的,年货供应差一大截。

上海的年货历来具有江浙特点,一般除了凭票的鸡鸭鱼肉外,无非包括同样凭票的粉丝(沪语称“细粉”)、糯米、芝麻、赤豆、南货(糖果、瓜子、红枣、核桃、黑木耳、黄花菜),买糕点,则凭糕饼票。

但那一年上海民间的年货却出现空前的繁荣,空前的花团锦簇,空前的五花八门,原因是如今的年轻人无法想象的:全国知青大返城带来的副产品。

返城的理由主要是“病退”和“顶替”,到后来基本不讲究了,公社图章放在大队部里,知青进去往表格上敲了就走,更热火的是大家伙都用光了最后的存款,大买当地土特产,这么一来,上海各大弄堂里的年货就大放异彩,精彩程度不仅空前,恐怕也是绝后的了。

一块门板,把年货晾开

当时,我的一个远亲K在江宁路长寿路转弯角的“五福里”、“七家村”与“九茂里”一带做里弄干部,因大量知青突然涌回,便要我临时帮忙,串门入户地协助她做返城知青登记造册。

适值腊月十八前后,K要求知青们把带回家的年货亮亮相,让街坊开开眼界,热热闹闹过春节。

因为早前住过五福里,我和知青群落蛮熟,过街楼的“劳碌命”骄傲地表示,上海的年货和他比,“太可怜”了。他卸下了一块门板,把年货晾开,然后一一介绍:榛蘑、松茸、猴头蘑、元蘑……随便什么清汤寡水,只要放入任何一种东北的“蘑”就立刻“鲜得脱眉毛”。事实上,它们都是知青上山自采的,邻居们闻所未闻。

他用各种菇类换回了他喜欢的黄鱼鲞和乌贼卵籽。

他还利用过街楼的优势,把他黑龙江带回来的几条“大马哈鱼”和细鳞鱼挂在了楼板下,鱼肉像火腿一样酱红色的,外面用报纸松松地罩着,风吹得到,雨下不着,那时没人见过这鱼,大家都来看稀罕。“劳碌命”介绍,大马哈鱼是洄游鱼类,每年秋天来黑龙江,逮着了就腌了,据说肉味鲜美人间第一。

安徽宣城回来的“白头发”也把皖南年货晒在竹帘上,除了常见的鸡鸭,还有那时上海很是罕见的冬笋、山核桃以及香榧子,因为冬笋多年不见,一位工程师模样的老先生反复和他商量,是不是能高价转让一点。

一位老太看见山核桃(沪语“小胡桃”)眼睛都发绿了,她转而和“白头发”的妈商量,是否也可以高价转让一些,“这个宝贝东西多少年看不到了!”老太无限感慨地喃喃自语。

拖拉机运皮蛋,换到一切

但事实上,一旦拜访江西“进贤”归来的“红头阿三”,我们就知道,弄堂里真正受欢迎的还是江西的风鸡、风鹅与腊肉。

红头阿三坦承,回来前与当地游民狂赌了一阵,他实在是赌运亨通,赢了钱天亮就跑,一早就去街上买了风鸡风鹅和腊肉,直接就逃回了上海。

输了钱的游民到处找他,一旦逮到,极有可能人财两空。

我问,你的铺盖呢?不要了?!“当然!通知同宿舍的一把火烧忒!”他的表情满不在乎,反正一箩筐的年货让他出足了风头,那年头,风鸡风鹅市场上根本看不到,绝对是老上海们怀旧的神话级美味,也是大年夜餐桌上最最叫得响的冷盆,对此,苏北高邮回来顶替的“宝宝”表示不服,“我们苏北的风鸡用滩涂野鸡做的,”她说,比江西风鸡鲜得多。

自己动手,她下套捕了七八只野鸡,都做了风鸡。她家是个大家庭,兄弟姐妹竟然有10个,所以还嚷着风鸡不够分。

事实上,宝宝还有一招是大家想不到的,那时候的上海,皮蛋少如珍馐,但偏偏每家每户的年夜饭都少不了皮蛋,凭票限购,吃了上顿没下顿,宝宝就动了皮蛋的脑筋。

早在去年的9月里,她就获悉知青回城的确信,身处高邮湖畔的她抽空摸了大量的野鸭蛋,粪桶里做皮蛋做了足足三大桶,硬生生地开着拖拉机,奔波几天几夜拖回了上海,现在临近春节,五福里、九茂里便成了她的天下,摊了一张竹床,天天用自制皮蛋和各地回沪知青换回各种土特产,有天津的大麻花和板栗,吉林的橡子、榛子、松子,贵州的烟熏腊肉,山西的平遥牛肉,徐州的鼋汁狗肉,南京的板鸭,广西的三花酒,哈尔滨的红肠,福建的沙虫糕,宁波的海蜇头……她家后门成了小菜场,“全国土特产分店”,街坊们越看越稀罕,久久不想离开。

五福里、七家村和九茂里,那一年年货擂台的结果虽然没出正式的公告,但私下里都觉得是宝宝胜出,她用家家户户所必需的皮蛋,通过物物交换,换到了她想要的一切。

如此盛况的弄堂级“年货大晒”,以前从没见过,后来也再没见过。“五福里”、“七家村”与“九茂里”后来统统拆光,只有故事流传了下来。(撰稿 胡展奋)