现代主义的缘起与灵启

比起兄弟年份的1919、1921、1927,1922在历史长河中略显微波不惊。彼时,美国正处在“喧嚣的20年代”(Roaring Twenties)初,一切有待酝酿;欧洲则于战后自添伤口,还盯防着苏维埃新政权;中国军阀混战正酣,新文化运动方兴未艾;非洲、拉美、亚洲的其它国家,大多被殖民主义和帝国霸权笼罩。然而,人们多少有些“百年情结”;并且,关于1922,难道乔伊斯、伍尔芙、芥川龙之介那些在当年出版的文学杰作不值得一谈吗?

上图:毕加索《沙滩上奔跑的两女人》。

上述作家的作品及个人声誉,很多读者已经耳熟能详。重要的意义恰恰在于“现代主义”的兴起与影响。它虽然是“主义”的一种,却摧枯拉朽式地改变人类的物质生活、精神世界,在光怪陆离、狂飙突进的大时代中给出某种最细腻又最直观的感受与体验,让你一看很特别,一眼忘不掉,一入深似海。眼花缭乱看不足的艺术,时事百般总不如。现代主义是一种思潮,一类艺术理念,一次席卷各个领域的文化暴风骤雨,以文学为主战场之一,还蔓延燃烧到电影、戏剧、建筑、美术、雕塑等,至今还在我们的生活中留有诸多痕迹,启示不息。

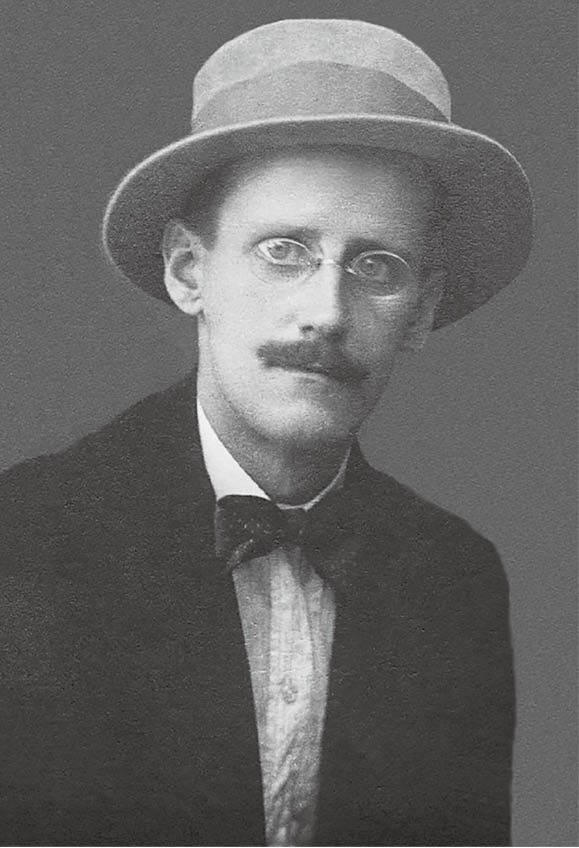

乔伊斯的《尤利西斯》和艾略特的《荒原》是现代主义的扛鼎之作。《尤利西斯》以细致到极致的笔触描绘了都柏林人一天的生活。无论是从寻父寻子、婚外恋情的主题,还是“三一律”(时间、地点和情节三者的一致性)形式规整上,似乎都是古典主义;但小说恰恰是假借古希腊神话奥德赛的“回乡母题”,给出了现代描述,展现了现代人的失落、寻找、自我矛盾、无解社会的现实困境。文中大段大段内心独白,整篇意识流驱动,充满隐晦而含混的意指,毫不避讳的色情场面,都成了现代主义最灵动的那一面。同年出版的《荒原》神奇地从诗歌上完成了对《尤利西斯》的“复调吟唱”。它同样以最古老的艺术形式叩问当下的价值与意义,不寻求答案,只有漫长与无尽的哼眠,跳跃在意象中,象征里套象征,如同都柏林阴郁湿冷的气候,让人捉摸不定,又萦绕难去。它鄙夷众人羡慕的四月:“四月是最残忍的月份 从死去的土地里 培育出丁香,把记忆和欲望 混合在一起,用春雨 搅动迟钝的根蒂”(《荒原》);犀利看生死:“我已对自己的生活和后人的生活感到厌倦, 我正死着自己的死和后人的死”(《四面之歌》);一切又归于梦境:“你既无青春也无暮年, 而只像饭后的一场睡眠, 把两者梦见”(《小老头》)。甚至有“给猫取名”这样灵光乍现地诙谐,“给猫取名是一件困难的事情, 可不像你假日里玩的一种游戏; 一开始你兴许会认为我发了神经,我要告诉你,一只猫得有三个不同的名字”(《给猫取名》)。

上图:乔伊斯。

他们的作者乔伊斯和艾略特承前启后,身上都带着现代主义文学成熟的魅力,在当时富有新鲜感,后来被人们反复阅读。他们文学技巧性极强,不厌其烦地反复描述,多采用拼贴手法,强调感官和体验,用作品中人物或角色的不同声音组合文本,与文学评论家巴赫金所言的“复调”相似。他们的内容又都隐喻十足,引经据典(T·S·艾略特在《荒原》中引用36个作家、56部作品和6种外文,《尤利西斯》更是典故的天书),有时甚至晦涩难懂,却都能熟练地运用优雅的语言感染人。两人都深知在取悦读者和挑战读者间找到完美平衡点。

那么,何为现代主义文学?乔伊斯、艾略特和他们的作品就能告诉我们:努力摆脱18、19世纪以来的写实与浪漫,不强调生活的再现,从人的内心去感受,感受当时纷乱复杂又飞速变化的社会。西方几乎所有的文人、艺人都在作品中淋漓尽致地用“变形、抽象、夸张、象征、寓言、意识流”来表达人性的压抑扭曲以及欲望充血。

从文学史的角度看,现代主义就像一股汹涌洪波,而汇入它的则是各条涓涓细流。英国作家王尔德带来了唯美文学,《道林·格雷的画像》让人惊叹于“本我”与画像之间的纠葛,耽美风格与道德批判的外衣下,是“为艺术而艺术”的呐喊;法国的左拉则贡献了自然主义,《卢贡-马卡尔家族》中那不厌其烦的实证、观察,让其笔触精准而多样,为现代主义的细致敏感奠定基础;法国诗人波德莱尔用《恶之花》成功抵制浪漫,并把焦点从田园转到城市,城市的丑恶和人性的阴暗,就像顾城的那句“黑夜给了我黑色的眼睛 我却用它去寻找光明”,丑与恶也一样;而美国作家爱伦·坡左右开弓,诗歌与恐怖小说都借助想象奇特、恐怖怪异的主题,用非现实、非理性的式来揭示现代人的精神困顿。

很多人简单认为现代主义只是反叛,只是颠覆,只有各种荒诞不羁和故意为之的深奥晦涩或标新立异。乔伊斯、艾略特、卡夫卡、尤金·奥尼尔、伍尔芙、叶芝、福克纳这一连串的作家告诉我们,现代主义文学并非铁板一块,并非摈弃一切,也并非群魔乱舞式的光怪陆离,她反而是矛盾的统一体,诗歌充分利用古典,小说重视语言优美,连自传都富含文学性。她反对现实的刻板机械式的再现,重视内心感受和情感冲动,想象力瑰奇恣意,可她也重视生活给予的各种线索和灵感,只是更多在琐细、肮脏、杂乱与混沌中找寻更多的文学方程式。

这种矛盾的统一,否定之否定,恰恰根植于历史大背景和时代大变迁。当年,死亡那么接近,信仰不再崇高,精神领域的“荒原”遍布,价值围困在卡夫卡式“城堡”中。可恰恰在世纪之交,福特汽车生产线、莱特兄弟试飞成功以及无线电广播给人类提供了不可想象的机遇与连接。面对这样的既毁灭,又超速,既流行,又隔阂的状态,作家们不得不用更大的智慧去应对,重塑他们的作品,要么是用奇异而诡谲的手法,要么只是超真实地表现整个社会。

文学外,思潮中——现代主义的“三副面孔”

如果一个世界混乱又令人不安,躁动又充满各种可能,那么文艺也一定是如此,包括文学,还有电影、戏剧、美术、建筑、音乐、雕塑等。

上图:《大都会》。

成立于1922年的BBC,在纪念百年诞生的系列文章中专门提到了恐怖电影《诺斯费拉图》(Nosferatu又名吸血鬼,1922)。现代主义思潮的簇拥与打造,促使了该片的问世。其关于癌症、战争、疾病的指涉,是一战与流感肆虐后的欧洲。《诺斯费拉图》诞生于表现主义幻想鼎盛时期的德国,又隐约藏着反犹主义的戾气,所以它充满表现性的哥特元素,教堂高耸,黑色装扮的蝙蝠、孤堡与十字架到处可见,气氛阴森神秘,而装饰布景又是复杂奇特的。它夸张变形又极具艺术感的形式和死亡主题无疑是对“爱伦·坡”式的恐怖文学做出了最好的回应,也对上世纪20年代的电影“现代化”带来了无数启示,出现了弗里茨·朗的《大都会》(1927),马塞尔·杜尚《贫血的电影》(1926)等一批现代主义电影的实验。

戏剧的发展更是日新月异,竭力突破之前现实主义真实再现的路子,不再对典型环境、典型人物感兴趣,转而强调表现时候的内心真实。拟人化的梦幻剧如比利时戏剧家梅特林克著名的《青鸟》;象征主义当属德国剧作家霍普特曼的《沉钟》,重铸“挂在隔绝人世的自由高空”的新钟,告别旧时代;与《诺斯费拉图》同为表现主义的《鬼魂奏鸣曲》出自瑞典鬼才斯特林,他内心愤懑,痴迷梦魇,钟爱鬼魂,把死尸、亡魂搬上舞台,人间就是炼狱;唯美主义王尔德的《莎乐美》《温德米尔夫人的扇子》,更是将颓废享乐全盘奉上,莎乐美,这个求爱不得、不惜杀死至爱之人约翰,以求深吻其头颅的诱惑女性,在中国现代主义的文学、绘画、杂志出版史中,留下了太多她忠实的信徒。

现代主义文艺领域中的两大高峰,一个是文学,一个是美术。相比于戏剧、电影、建筑等集体性创作与呈现,美术取决于艺术家个人的领悟。20世纪初科技惊人地发展拓展了美术家认识世界的视野,而接踵而来的流感、战争和革命,又使其内心充满愤怒消极与悲观失望,其结果就是美术形式的大胆和创新,以控诉社会。野兽主义、抽象主义、未来主义、达达主义你方唱罢我登场,绘画从来没有这般与滚烫焦灼的世界如此摩擦。尤其是达达,这个随便取自法语字典里的一个与艺术毫无关系的词,却被故意赋予意义,整场运动的行为和目的就是要反战、反资,破坏传统价值观,创造全新艺术,代表作杜尚的《泉》举世闻名。运动如潮水,当野兽派画家看到毕加索和布拉克的那些风格更独特的画作时,不仅感叹“立方体”奇迹。“立体主义”完全是对客观再现的颠覆,强调“同时性视象”和画中几何化的结构美,将物体多个角度观察的不同视象,组合在同一形象之上。毕加索《沙滩上奔跑的两女人》(1922)刻意用洪荒偶人的笨拙粗稚否定了古典派的比例法,两女子的头都以怪异的角度仰着,人物手臂粗细差距相当大,沙滩毫不柔软,整幅画透露着荒诞怪异,却给人无限奔放的自由之感。

上图:《泉》。

现代主义艺术除了有电影、戏剧、美术这三副主要面孔之外,建筑、音乐、雕塑、设计等领域都有相应的体现。比如著名的德国包豪斯(Bauhaus)设计与装饰艺术风格(Art Deco),都要摆脱历史束缚,形式上突出线条几何感,有强烈的工业风。现代主义音乐同样强调打破传统音乐创作,不断尝试非功能和声、无调性、泛调性的作品。

现代主义的灵启

现代主义的派别和旗号纷繁复杂,你中有我。她们挑战传统“真善美”的圭臬,审美意识之外强调“审丑”,在“诚实的意识”中宣扬艺术家内心的“自我感受”和“自我表现”。现代主义留下的作品可能你我一辈子都看不完,读不尽,日日说到天明,但她最深远的影响一个是在艺术领域的拓展,一个是在各国的思想浪潮,绵延至今。

2008年评论家Janet Bennett在《牛津手册》中回顾到,现代主义这场基于对传统的排斥的运动已然成就了自我传统。上文中提到的很多作家、作品、主义大部分读者都“模糊”地知晓,可见其革命性。现代主义在20世纪三四十年代继续高歌猛进,成为主流文化,而她带来的“摩登生活”(modernism)更是一种风尚,远在东亚的“上海摩登”一度就是现代的代名词。连二战后对其反思和颠覆,反对现代主义新规,否定作品整体确定性、规范目的性,反对任何规范、中心的艺术主张,也只能被屈尊为“后现代主义”。50年代以后的媚俗、前卫、先锋、实验、波普等艺术乃至当今的新媒体中AI、数字艺术中的分形、NFT中“赛博朋克”都可以看到现代主义的乖张变形、抽象夸张的影子。

上图:欧阳予倩、周信芳之《潘金莲》。

正因为20世纪初萌芽的“全球观念”和科技进步,才孕育现代主义思潮,将她推往世界各个角落,任其开花结果,互补的同时充满竞争。戏剧部分提到的“莎乐美”就深刻地影响到中国一大批艺术家:欧阳予倩重写《潘金莲》,让淫妇以爱情为驱动力成为意识流控制的主角;而“上海摩登”下的“新感觉派”更是写尽都市的光怪陆离和声光电力。这样的例子在日本、印度、非洲、拉美、这些非欧美地区也有异彩纷呈的地方特色,与各地的民族主义、爱国主义和国际主义纠缠不清。

百年后的今天再回顾现代主义,感叹于其“灵启”一个世纪的同时,我们也需要警惕“现代主义的幽灵”,它的历史虚无,它的欲望脱缰,它与法西斯极权结合的“绝对意志”的艺术和领袖崇拜心态,都应该被通通扫进垃圾堆。(撰稿 马纶鹏 作者系浙江传媒学院副教授)