女诗人翟永明的“女性观”

翟永明,中国当代优秀女诗人。1984年其组诗《女人》以独特奇诡的语言与惊世骇俗的女性立场震撼文坛。1998年于成都开设“白夜”酒吧文化沙龙,策划举办了一系列文学、艺术及民间影像活动。2010年入选“中国十佳女诗人”。曾获“中坤国际诗歌奖”、意大利“Ceppo Pistoia国际文学奖”、美国北加州图书奖翻译类奖项、华语文学传媒大奖“杰出作家奖”、上海国际诗歌节“金玉兰奖”。

“白夜”酒吧,诗人翟永明经营了20多年。而2022年7月3日晚,成都窄巷子32号,有14年历史的白夜·宽窄店迎来了闭店前的最后一夜。

成都文化圈对这个文化地标发起了一次集体告别。全场满座。自疫情以来,这里还是第一次这么热闹。这晚,建筑师刘家琨喝起了酒,艺术家何多苓重逢了几十年未见的老友,翟永明被粉丝拉着合了很多次影。告别的氛围平和,又带着一些肃穆。这个翟永明亲手打造的成都文化地标沦陷了,一度成为媒体关注的焦点。

幸而“白夜”并没有消失,玉林路上的老白夜和位于芳华街的白夜花神诗空间,在成都的老社区重新启动。不过,翟永明也在面对新的烦恼:市场能否容下“白夜”?谁会愿意承担诗歌与梦想的成本?

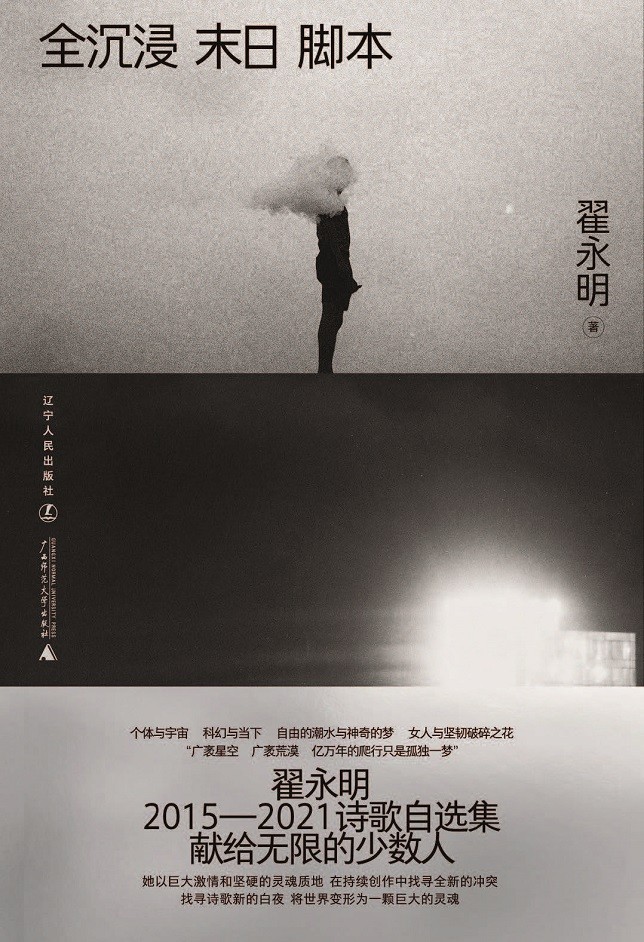

这几年翟永明的焦虑、生活与写作,都浓缩在了她的《全沉浸末日脚本》里。这本诗集写到了疫情,更写到了路由器、太空垃圾、奇点……它是焦虑的、纷扰的、多元的,也是优美的、冷峻的、真实的。它也许无用,但对于还在乎诗的人们来说,它是一份慰藉。

上图:纪录片《白夜往事》回望了成都白夜酒吧开业后二十年的历程——从乌托邦世界到现实的经营,从一群诗人艺术家的壮年到年过半百。

我想做自由的工作

《新民周刊》:从卡夫卡以来的,人类的恐惧——被瓦解消灭掉自我,一直存在。从这个意义上来看,自你写作的原点(上世纪80年代)至今,你的写作有什么样的变化?

翟永明:有一方面是一直都没有变的,我还是从生命本身出发。可能女性对这一点特别有深刻体会,我们都是从自己的身体出发。国外有一个女性艺术家,曾经说过一句“我的身体就是战场”(芭芭拉·克鲁格,美国女性主义摄影家,原文为“你的身体就是战场”)。即很多女性艺术家选择把自己的身体,作为一个表达的方式,比如行为艺术家阿布拉莫维奇。对我们女作家来说,肯定更重要的也是从自己的身体和自己的体验出发。从自己的感受,自己对这个世界的认识出发,属于完全个体的方式。也就是说:我们阅读,但并不是从理论出发;我们思考,但我们用身体去感悟和叙述。不管我的写作主题发生什么变化,比如说,我关注未来的发展、科技的伦理和环保的问题,但所有这些,都是从个人的感受出发,延展到大的群体。我相信跟我一样感受的群体应该很多。我基本上不太会在一个理论指导下去写作,更多的是从人生经历,最重要的是对世界不断的重新认识。

《新民周刊》:还有些变化体现在什么地方?

翟永明:80年代,我对世界的认识,肯定跟当时整个社会环境和我们所处的位置有关。90年代,又不一样,外部世界发生很大的变化。经济发展了,很多朋友下海了,外部世界就有很大的改变。我本人也会有很大的改变,因为要应对这个世界在不断变化。当然,还是按照自己的方式,首先要解决自己的生存问题。

我在国外待过,知道在资本社会里,个人是很脆弱的。80年代,我从单位出来以后,只是找一些临时工作,有点像现在的工人日结。找到一份工作,干个半年,先把这一年生活解决了。成都人但凡有一点点生存的可能性,就不想做别的,属于比较懒散的族群,诗人就更懒散。但是到90年代以后,整个社会在转型,这样也混不下去了,年龄也大了,就开始想要做一个事情,但一定是跟自己喜欢的东西连在一起。我自己最看重的还是写作。我在美国的时候觉得要待下去就得进入他们那个体系,就得去学英文、进公司。我以前的单位条件比一些美国公司都好,我干嘛费了半天劲又回到原点了?我不愿意。其次,我把自由看得比较重,自由的工作,随心所欲。其实最早是想开书店,但肯定赔钱。后来在英国看到一个综合性的咖啡厅,有咖啡厅有书店还有画廊,当时特别喜欢。现在回忆起来,“白夜”满足了我的愿望。

《新民周刊》:你新开的玉林西路“白夜”,真是一个聪明的决定。当时决定要关掉宽窄巷子的“白夜”了?

翟永明:我做生意基本上靠直觉,很多人要算一下房租、人力成本,全算完以后,看能不能做,我从来没有。当年我一看到玉林西路那个空间,一冲动,马上就接下来了。后来房东死活要把空间收回去,开过各种店,都没能开下去,就又租给别人了。2021年7月,这个空间可以转出来了,问我要不要。我也是一分钟没有犹豫,马上说我要。二房东要收转让费,大房东听说了,也给我涨了房租,我现在租下来是整条街最高的价格。没办法,因为我肯定想回到原点,对方也很了解我的心理。

《新民周刊》:回到原点,也是奇迹。20多年来(维持“白夜”)一直很难吗?

翟永明:当然很难,一直很难。2000年之后(为了贴补“白夜”),我写过好长一段时间专栏,什么都写过。我姐(著名作家、编辑莫然)是写电视剧的,我恨不得也去写电视剧。给别人文字打工、策划什么的,都做过。上世纪90年代的时候,成都完全没有酒吧和咖啡厅,“白夜”生意还算不错。但成都人喜新厌旧,总要到处找新鲜的东西。所以到后来,2003、2004年之后就很困难了。

酒吧是有意思的地方,让我拥有了社会生活,通过往来的朋友,得以认识世道人心。因为“白夜”,我的诗风也有了变化,我也开始写一些城市生活,比如我写过《莉莉和琼——吧台闲坐》。

上图:翟永明接受采访。

读禁书的少女年代

《新民周刊》:你家共五个孩子。我看你插队没多久,两年不到又回来了,又上了大学,找了工作,在当时算是幸运儿。那么,你提到的“家庭压抑”来自哪里呢?

翟永明:主要因为我不是循规蹈矩的人。我们家属于比较正统的,所以我跟家庭的关系有那么一点不顺。年轻的时候,我内心压抑、表面顺从;到了某个关键的时刻,爆发。比如我突然辞职,所有人都没料到。我工作的研究所,里面的人特别保守,容不得一点异类。原先所有人都打扮得一模一样,“文革”结束以后,追求时髦成为一种反叛,可以说是“报复性打扮”吧,我上大学的时候,这方面就有点异类,要穿戴得比较前卫、个性。最终,这种反叛也导致我跟家庭关系、跟单位关系的割裂。那时候人们看到你稍微穿得出格一点,就觉得你有资产阶级思想,发展到后面甚至觉得你流氓。我当时已经开始写作,跟一些艺术家有往来,他们长发、留着络腮胡,有时候这些朋友来找我,研究所的人觉得他们是流氓,我一天到晚跟流氓在一起玩,也不是好人。其实,那些“流氓”包括刘家琨、朱成、何多苓、吕玲珑。

《新民周刊》:那个时候,你的写作主要受两条线的影响:一个来自于《简·爱》;另一个是爸爸的藏书,包括《桃花扇》《西厢记》这样的古典戏剧的剧本。你的这两个谱系很有意思。

翟永明:贫瘠的年代,没有选择。就看你跟什么书结缘。那个时候,我看了很多杂书,回想起来,很多还是民国时期的版本。我在《少年杂读记》里讲中学时期怎么杂读,碰到什么书就读什么书。那时候除了几部红色经典,其它书基本全是禁书,但是我们有一个民间的借书链条:一波爱看书的,有点像一个小小地下组织,大家互相借阅。在这种情况下,流通到你手上的是什么书,你就看什么书。

我们班有一个女孩,他父母是收破烂的,当时还在“文革”期间,很多人家里面的藏书都不敢留了,全卖出去、扔了。他家收破烂,到处收来以后放家里面,品类丰富。这个女孩知道我喜欢看书,就从家里面拿出来给我看,给同学们传看。在那种情况下,看了很多世界名著,比如《简·爱》。同学之间互相流传谁谁有什么书,大家就去借。跟现在不一样,现在满书店都是书,也没人读了。

《新民周刊》:如今真的是知识爆炸,全世界的书都有,一辈子都看不过来。

翟永明:对,根本看不过来,而且不知道该看什么书。我有时候到书店一看,从下面堆到上面,我就觉得晕了,不知道看什么了。以前是口口相传,据说有一本什么书好得不得了,大家就到处找来看。另外我记得那会儿看了很多没头没尾的书,因为在不断翻阅过程中,前面已经翻烂了,是什么书都不知道,拿到就读。过了若干年之后,突然读到某一本书是以前看过的,然后才知道名字。记得有一本《三侠五义》,断成两截,书脊勉强连在一块,每一页看的时候,上边这一页翻过来,下面这一页要凑起来看……现在想起来挺有意思的。

那时候一本书可能对你产生很重要的影响,《简·爱》对我的影响就太大。说到女性意识,那是很后来的事情了。但《简·爱》这本书,我70年代就看了,并受到了震撼。

上图:中国观众更熟悉由李梓、邱岳峰配音的这版《简·爱》电影。

《新民周刊》:上世纪到80年代后期,到90年代,才出现了林白、陈染,《私人生活》《一个人的战争》,写女性。而诗歌中的女性立场,你应该是最早的,伊蕾的相关作品发表在你后面。她的《独身女人的卧室》,当时也是引起了很多争议,那就是女性意识觉醒和女性权利的觉醒。

翟永明:我的组诗《女人》是1984年写完的,当时根本发表不了,过了两年才发的。1986年开始强调发一些先锋文学,这样《诗刊》才找到我。

《新民周刊》:你早期的《女人》组诗、《母亲》,我看过的。你当时比较集中在两个主题上,一个是女性自我意识的觉醒,再一个是关于对母亲身份的描写。为什么聚焦在这两个主题上?

翟永明:写《母亲》这首诗的时候,跟我写女性意识的诗是一致的。母亲这个身份,我当时肯定是比较具体地会写到自身体验,自身和母亲的一种关系。但是诗中母亲这个角色实际上代表了我们上一代中国女性的一种状态,说穿了,差不多是一样的。那个时候,确实也是我跟家庭矛盾最严重的时候。他们认为我很叛逆,其实我并不叛逆,只是在我们家里算最叛逆的。因为我接触周边的这些诗人,还有我对工作的态度。写《女人》组诗的期间,生活中充满家庭矛盾与社会矛盾,社会变革中间的一种冲突——因为整个社会对我们这种人都看不惯,有很深的偏见,把这些人都当成小流氓,对女性更是如此。还裹挟着一些封建意识在里面。

《新民周刊》:在楚尘(诗人、出版人)帮你出的那本诗集《行间距》中,你写到了汶川地震,那一组诗很好。你一直坚持用写作介入当下社会现实,这个真的是有勇气和了不起的。

翟永明:从90年代就开始这样的写作。我写的《雏妓》和《老家》两首诗,是我最早介入现实的诗,而且都是从即时性的新闻里面来的。上世纪90年代,看到一篇报道,很受刺激:一个13岁的小女孩被拐卖了,她的父亲到处寻找她,花了几百天的时间寻找,最后找到她的时候,她已经被卖到“特殊区域”了,据报道有三百多个男人性侵过她。好惨啊,她已全身都是病……记得她的父亲哭诉说“我的女儿一看就还是一个孩子啊,这些人怎么能下手”。那会儿也不特别强调媒体伦理,小女孩的照片没打码,我到现在都能记得那个小女孩,以及她的神情(就是诗里写的:眼里已装不下一滴眼泪)。

当时我们还有点“纯诗”的概念,感觉有些语言是不能进入诗的,进入诗就不纯粹了。但是我特别想表达,那个时候我也在写散文,就想是写一篇散文还是写诗,而爆发的情绪推着我写了这首诗。写的过程中我是有点怀疑的,不知道诗歌是不是应该这样写。最后,就把我心里的感觉也写进去了。诗歌的最后部分,有点灵魂拷问的感觉。

不再纠结“女诗人”的称呼

《新民周刊》:你很早就表现了写作的社会性和公共性,比如《中国光头》。

翟永明:早年的艺术家都是长发,现在大部分都是光头。很幽默。我是2000年在柏林写的这首诗,针对国外那些对中国完全不了解、完全从政治层面挑选中国艺术家的人。那些人将符合他们某种艺术逻辑、价值观的群体,命名为“中国代表”。实际上,我觉得,“中国光头”并不仅仅是他们眼里中国艺术的代表,他们也希望用这种符号命名中国人。总是有人用政治来命名艺术,用符号来命名社会。

《新民周刊》:很多对你作品的解读里头,都有大量的误读。很多时候,解释学和艺术价值无关。作为一个艺术家和一个诗人,你会因此而痛苦吗?

翟永明:这也是一种无奈吧。你创造一个作品出来,其实就是任人解读了,你也没辙。只能说是你自己的部分已经完成,那就任别人去解释和参与吧。这是艺术创造的宿命,被误读。不管电影也好,音乐也好,其它艺术也好,什么作品都是这样的,每个人都有他自己的解读,他有可能从他自己狭隘的一个角度去解读,那你也没辙。如果有一个知音来解读,你会觉得很高兴。但是知音毕竟很少,大部分都是误读。

《新民周刊》:在文学和艺术里头,你觉得女性主义的困境,得到了充分解释吗?

翟永明:我觉得没有。更多解读都有各自不同的角度,可能也有不同的意图。批评家里面,也有一些是从自身理论来解释,我觉得女性主义者肯定也是。像你这样的男性来解读女性作品的其实很少,大部分都是女性自己在解读,比如女性批评家解读女性的作品。男性解读女性作品的,我看到的比较少,当然也有。我看到很多女孩只要一写论文,就写女作家,可能有一种认同吧。

《新民周刊》:在80年代中期,你会因为别人称你为女诗人、女性诗歌代言人而不满吗?后来到了90年代、2000年以后,你发现强调无性别和超行为写作是不存在的,但是这时候你又变得豁达了,变得释怀了,不在乎这些了。

翟永明:这就像女性身份问题,我们永远摆脱不了。我在写作过程中,一直写跟女性意识有关的作品。这次最新的诗集里面,虽然写了那么多社会性题材,但里面依然有很强烈的女性意识。它其实一直贯穿我的写作,哪怕我在写纯粹社会现实题材,它也存在。这么多年,我得出结论,不管你是在写什么样的东西,或者不管你是以什么样的身份在写作,社会对于你的解读是有一个惯性的。比如一说到我的时候,依然会把你放在一个特殊的分类里,永远先从女性角度来解读;其次才是一些别的角度。但如果是一个男诗人,人家肯定不会先从男性角度来解读,直接从诗歌角度开始解读。这一点其实没有太大的变化。

90年代我比较年轻,很反感,所以写过一些文章。但后来随着我自己越来越成熟,越来越对自己的写作方向有一种成熟的想法,觉得这些其实没那么重要。最重要的是在自己的写作逻辑里面,我希望能够有所推进。我该怎么写就怎么写。作品最能够说明你是这样或者是那样,它本身是存在的,随便去解读就好了。如果需要一天到晚声明我是不是一个女诗人完全没有意义,看作品就可以。

女作家可能都要经历这些,但是男作家不用经历。没人会去问他男性经验。女作家就要经历被问到对你的身份怎么看待?想要不要去这样看待?但社会这样看待你,你是没法改变的。所以,最后你只能自己认清这一点。全世界都一样的,只是程度不同而已。

二十几年前我写过一本书,可能很多人都不知道,《天赋如此》(出版于2008年,东方出版社)。我写到艺术圈的问题,我觉得艺术圈里的问题,比我们作家大多了。作家都是独立的,我们自己写作,她们是需要策展人和展出空间……

《新民周刊》:完整的生态链扶持,女性也是一个角度和卖点。

翟永明:对,需要完整的生态链扶持,但这个生态链又完全掌握在男性手上。她们的长项是做艺术,但阐释和表达是另外的人来做,所以她们比文字工作者还要处于弱势的状态。我跟她们圈子里的人很熟,她们最爱强调的是:我不是一个女艺术家,我是艺术家。特别介意你说她是女艺术家,特别强调我们都是无性别、超性别的。但是问题是我们说了不算,你说你无性别,没用,人家还是把性别身份安在你头上。另一方面,如果你很忌讳你是一个女艺术家,就说明你自己也把女艺术家看得很低等,觉得叫女性艺术家,就被拉低了。

《新民周刊》:这也是个陷阱。

翟永明:对,说明你也不认同女性。我认同女性也很强大,女性也很杰出。这个事情想通以后,就不介意别人说你是女诗人。因为女诗人并不表示我们低人一等。

未来已来,它让人感到恐惧

《新民周刊》:2000年以来,你出了好几本诗集,这些作品放在一起看,能够看到你写作上的进步,从女性写作走向中性,从个体走向集体,社会属性逐渐进入你的写作,这是很大的一个变化。到了这本新书《全沉浸末日脚本》新书,它的讨论又变成了政治、社会、经济,还有科技,还有未来……你怎么来看待这些变化以及不同时期的这些代表作品?

上图:《全沉浸末日脚本》。

翟永明:我觉得还是跟我关注的现实和兴趣有关。比如说,最近这些年,我比较关心科技进步、比较关心未来的变化,因为我们很快就会面对它们带来的问题。我关心环保,是因为这个议题已经来到我们身边。最近这些年的写作里面,“末日感”真的很强烈。因为我读到很多关于环保的文章、视频、论文。而身边的现实也是这样:地球变暖,冰山融化,河流断流,天气干旱。很多人不关心,但实际上,地球真是越来越有问题,情况已经很严重了。

我讲一个最简单的感受:你到成都来,这次你觉得很热,从来没这么热过。而我小时候每年想去游泳,我妈规定到了30℃才能去。我天天盼天天盼,成都老是28℃。好不容易到了30℃,能和同学一起去游泳,高兴得要死。而如今成都好多天40℃,所以你可以想象全球变暖的问题到了什么程度了吧。如果以后气温升到50℃,那该多恐怖。所以,我这些年对环保很关注。

我每一阶段关注的问题,也跟自身有关系。比如我在《以白夜为坐标》里面写到:为什么会看《世界是平的》这种经济方面的书?因为“白夜”虽然很小,但也涉及经济的问题。经济涉及每个人的生活,涉及中国未来的发展,我有兴趣了解一下。而我对科技的关注跟我的工科生身份有关系。我很早就比较喜欢看科幻小说和电影,现在更多是看硬科技的书。科技发展也跟我们每个人的生活有关,未来已经进入我们生活了。我们想象的未来,其实已经进入到现实,也改变了人类的生活。作家应该有一个前瞻的眼光,能够看到未来的发展。

《新民周刊》:你对人工智能带来的变化很警惕,但机器人时代已经来临。无人驾驶的飞机、汽车到工程建设到家庭生活,机器人或将无所不在……人越来越不重要了。

翟永明:对。《全沉浸末日脚本》里面忘了收一首诗,是我最早一首写机器人的。编的时候,这首诗忘了编进去。是2016年写的,当时看了一个视频,关于机器人整个组装过程。这个机器人最后有了意识以后,马上被人类当废品给毁灭掉——不能让机器人有意识。我觉得这就是人类的噩梦吧:一方面一定要制造机器人供自己使用,另一方面又畏惧机器人的自我觉醒和反抗。后来我也写了几首关于机器人的诗。未来,不是未来,而是人类现在已经到了必得跟机器人相处的时候。而我们自己会不会变成机器人?也是一个未知的可能性。

“在梦中,我变成了一个飞行器。

两个眼睛是飞行器的驾驶舱,我的身体是机身……

我从天而降,落到一片草坪。这里正在举行‘世界末日’派对,它像是一个开幕式。

红男绿女们身穿晚礼服,倚肩挽臂地在草地上徜徉。

宴会开始了,原来,‘世界末日’是一道菜,被侍者盛在盘中,端了上来。

他一边给客人舀菜,一边还问客人:‘你需不需要多一点?’”

《新民周刊》:也会的。很多残疾人已经靠机器活着,维持日常生活和生命。

翟永明:人类脑机接口后,实际上也变成了机器人,一个原生态的机器人。还有一种半机器人,比如换心脏,换各类器官,最后就是一个半机器人。

《新民周刊》:马斯克现在的试验已经出来了,人机互联,把头盖骨打开,装一个微电波的芯片,那些因为脑瘫、脑梗瘫痪的人,芯片直接刺激神经,人的身体就站起来了,不需要拐杖。工业化的机器人,国内建筑商已在使用。还有苹果手机生产制造的流水线,早就在使用机器人了。还有能做爱,能跟你聊天,能给你干家务活的机器人……

翟永明:以后婚姻制度也崩溃了。机器人可以烧饭做菜,打扫卫生,用洗衣机,还可以和你聊天做爱,永远不累,也不会和你生气。人类就不需要家庭和婚姻了,不需要传宗接代,也不需要性爱了。机器人一切都可以解决,婚姻制度也就崩溃了。

“海平面下降 正逼近我们

世界变暖 冰河时代

‘雪地球’来得很快”?

人类是不是自取灭亡?”特约记者|张英