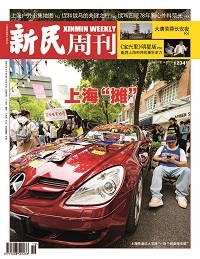

闻黎明:研究西南联大四十年

我理解的祖父闻一多

作为闻一多的孙子,西南联大后代第二代,我没有见过祖父。

我是从1985年开始研究闻一多的。之前,闻一多作为中国近现代作家群中最重要的人物之一,是学界研究的一个热点。我受邀参加一次全国性的闻一多学术研讨会,第一次正式以历史研究者的身份接近他。在此之前我没有想过做闻一多研究,因为怕受感情因素影响,怕不客观。

那次研讨会看了各地学者提交的论文,总觉得重复的东西很多,总体来讲没什么突破,而其中最重要的原因就是缺乏新的材料。作为一个历史工作者,那时我就想,也许可以做一些史料梳理,填补当下闻一多研究中的空白,也提供给相关研究者和对这段历史感兴趣的人参考。

后来我开始有意识地收集关于闻一多的各类基本资料,很多年的时间里,我走遍闻一多生活过的地方,查阅那些地方的报刊等历史资料,从茫茫史料中不断发现一个新的祖父。

上图:闻黎明回忆祖父闻一多以及西南联大往事。

闻一多其实不用步行去昆明的,许多老同事对于我祖父的决定大惑不解。因为从长沙去往昆明的安排有几种,体力较弱的老师,以及女生,安排汽车送去。闻一多的身体状况不算好,并且作为清华大学文学院的教授,他是可以和陈寅恪等很多老师一样,从长沙出发,穿越湖南、广西、广东,从香港坐船到越南海防港,坐车到河内,从河内坐火车到磐山,最后到达昆明校区的。

祖父当时的理由是:在此之前,他一直在大学里教书,在城市里生活,并未见到最底层的社会,那才是大部分中国人居住的区域。只有通过这样的徒步旅行,不断地田野调查,才能接触到真实的中国社会。

他参加的西南联大“湘黔滇旅行团”,这支队伍由30多名教师和284名学生组成,在2月19日从长沙出发,4月28日到达了昆明,正值清华校庆。过了几天,1938年5月4日,西南联大正式开课。

这次旅行彻底改变了祖父,让他从一个大学教授,成为了一个关心社会现实、关心政治的民主运动人士。这次旅行也改变了学生们,“经过艰难徒步的天之骄子们,再也不会觉得祖国和人民是遥不可及的抽象概念了”。

一路西行的师生们,从长沙到昆明的路上,睡地铺、挑脚泡、在野外支锅做饭、在极简陋的茶馆小憩;闻台儿庄大捷,师生们举行了庆祝大会;听说前方有匪,他们走小路行军。他们还对沿途之地进行了人文社会考察与地理写真。

其中,哲学心理教育学系的学生刘兆吉组织的诗歌采风小组采集到2000多首民谣,后来在祖父的指导下编成了《西南采风录》;政治系学生钱能欣则根据自己的日记整理出了《西南三千五百里》,他后来回忆说:“临行前,我看了能找到的所有资料,遗憾的是关于我国西南地区的记录多是外国人写的。因此,出发前我已经有准备,要把沿途的见闻记录下来……我要写一本中国人自己的西南实录。”

上世纪80年代,许多和祖父有过交往的同辈人物都还健在。我在史料收集过程中遇到有疑问的地方,就千方百计找当事人求证,比如冯友兰、冰心、王力等人,厘清了许多基本史实。

当年梁实秋提到过一件事,1924年中国留学生组织在哈佛大学演出中国传统戏剧,写信邀请闻一多助阵,但闻一多回信说有事不能去。梁实秋据此信在文章里说闻一多没有参加那次演出。但当我见到冰心,问起这件事时,冰心很肯定地告诉我:“怎没去呢?是他给我化的妆啊!”

对于战争局势,闻一多并不悲观。他蓄起胡须,声明抗战不胜,他便不剃须。但战时民生的艰难,却让他饱受煎熬。物价一涨再涨,当时家里8口人,靠祖父的薪水生活,只能对付半个月。他想了各种法子,带孩子们去河沟里捞小鱼小虾打牙祭、替人治印取些润笔费贴补家用,到后来,还经人介绍到昆华中学兼课。当时,西南联大很多教授,钱都不够花,日子一样过得清苦。

由于通胀惊人,生活所需商品价格飞涨,钱不断贬值,1945年初,祖父将自己刻章的润例涨为1000元每字。我大伯闻立鹤(长子)责问祖父,这不是发国难财吗?闻一多沉默了一会回答他:“立鹤,你这话我将一辈子记着。”

抗战胜利后,以闻一多为代表的进步知识分子希望结束国民党一党专政,成立联合政府。1945年至1946年,国民政府迫于美国压力,终于同意与中国共产党和其他民主党派共同召开政治协商会议。

上图:1937年卢沟桥事变后,天津南开——近代中国最早的私立大学,首遭战争催折,接着国立北大、清华,亦难逃劫运。三校遂先约会于湖南长沙临大,继被迫流徙云南。1938年,昆明建起了一个临时联合学府——国立西南联合大学。

祖父得知消息,十分高兴,在和吴晗喝茶聊天时,他认为中国政治有了希望,自己终于可以重回书斋做些纯粹的学问。政治毕竟不是他的志业。之前因为无人问政,所以他站出来;现在有人问政,他认为自己就可以回去做研究了。然而内战爆发,使他的希望破灭了。

1946年,闻一多在昆明街头被暗杀,成为我们一家人心中无法抹去的伤痕。7月11日,民盟负责人李公朴在昆明遇害,作为同志和朋友,闻一多悲愤欲绝,祖父15日出席了李公朴先生殉难经过报告大会,公开活动谴责国民党暴行。

其实,当时的政治气氛已经非常紧张,全家人也非常担心祖父的人身安全。有一天夜里,家人都已睡下,突然听到外面有人拍门,一个学生在门外说:“闻先生,最近一段时间请你尽量不要外出。内部有消息说,你是他们的第二号目标,千万要当心。”第二天晚上,又有人来报警,让家人的担忧达到了顶点。

我祖母高孝贞是家庭妇女,对于外间的情况了解不多,但也知道形势非常恶劣。她有心脏病,那段时间更是提心吊胆。但祖父不以为意,一方面,他有他的天真,低估了对手的残忍;另一方面,他骨子里诗人的浪漫让他对生死看得不那么重。

本来那几天祖父出入都有人护送。但15日下午,他到府甬道的民主周刊社参加记者招待会,离家非常近。下午17点会议结束,参会者陆续离开,早早等候在外的我大伯闻立鹤接到父亲,一同往家走去。

那是夏天,7月份昆明的天很亮,回我们家的那条路,不是很繁华但也不偏僻,平时路上也都有行人经过,谁能想到会在这时候出事呢。在离家只有十几步的地方,枪声响了,祖父的头部、胸部、手腕都中了枪。大伯试图用身体保护父亲,他的肺部被子弹打穿了。

我父亲闻立雕和祖母、两个妹妹冲出门,祖父和大伯都躺在大街上了。大家急着把他们送往云南大学医院急救。我姑姑(闻铭)当时在场,她很不愿意提这事,说一次伤心一次:“我看着爸爸的嘴唇,由鲜红变成深红,再变成黑色;初时眼睛还能动,逐渐不行了。”

祖父去世后,除了奶奶高孝贞,我们一大家人在家里很长时间里,聊天的时候都不谈起祖父,怕祖母伤心难过。我们家里人后来提到祖父,讲的也大多是一些生活小事。比如小的时候,一家人一块吃饭,我奶奶会突然插一句“今儿这菜呀,做得淡了。要是你爷爷在,他得搁一碟盐在边上。喝咖啡要加两份糖,吃饭要蘸盐;刚回国的时候,他还把我们家屋子涂成黑的……”我祖父性格当中有某种比较极端的东西在,所以他好冲动,个性比较强。如果不是这样,在那个时候站出来的可能就不是他。

我搜集、发现的祖父的这些新材料,远远超出了人们对闻一多的一般认知。1994年,我编著的《闻一多年谱长编》首次出版,很快成为海内外闻一多研究的重要参考资料。

西南联大研究与现代中国

我想从历史的角度,回顾一下西南联大的研究状况。

西南联大,我们到现在都称它是中国现代教育史上的一座丰碑。我自己认为,它不仅仅是现代教育史,而且是中国政治史上的一座丰碑。因为它的成就,远远超过了教育本身,有很多方面的造就。

在外敌入侵、硝烟弥漫的危难之时,在师生以“跑警报”为常课的恶劣环境中,西南联大继承并发扬了五四运动的光荣传统,形成了这所大学最宝贵的精神支柱——爱国主义,谱写了“世界教育史上的奇迹”,筑就了中国高等教育史上一座永久的精神丰碑。

我们最早写西南联大,不是写西南联大的教育,而是写西南联大的政治,一二九运动,反对蒋介石,反对内战。刚开始的时候,我们从政治史、统战史的角度,写西南联大。后来慢慢才转化到爱国史、教育史、文学史、科技史等角度,对西南联大的功能和历史作用,全方位地进行审视和研究。

西南联大在短短八年六个月里,作为一所战时高等学府,师生们怀着抗战必胜、建国必成的信心,忍耐着难以想象的困苦,以坚毅刚卓的精神履行了教育救国、读书报国的职责。学校的根本职责是教育,这个教育落实在行动上,就是老师要教好书,学生要读好书。

在当时战火不绝、兵荒马乱、艰难困苦的年代里,西南联大的师生,展示了心系国家、民族前途的时代新人情怀,他们的心胸到底是什么?特别是和今天的环境对照,西南联大这段历史,还有哪些层面的价值?我觉得还是有很多价值的,既有传统文化的延续,也有精神价值,表现了天下兴旺匹夫有责的知识分子担当,对今天的教育发展,也有很大的启发。

西南联大很多历史事件,其实和学校的教育没有关系,而是和当时的国家遭遇,政治问题和社会问题,民族的存亡有关。因为当时我们国家抗战时期的最高国策是抗战建国。我们今天只讲抗战,不讲建国。实际上这两个字是分不开的,抗战不过是建国的一个部分。最高目的是建设新中国。恰恰这一方面,西南联大在建国方面下了很大的功夫。

我本人是搞政治史研究的,我比较关注西南联大对中国政治建设的贡献。我觉得,西南联大那段历史的研究,其实某种角度进入、探索了学术教育界推动抗战建国的途径,这方面有很多实践和摸索。

我有一本书,书名是《西南联大与现代中国》,五年前就写完了,后来因为作为国家学术资助项目,又让我补充了一些东西,全书大概80万字。我认为,西南联大不仅仅是中国现代化进程中可歌可泣的一页,而且它是中华民族优秀遗产浓重一笔。能列入优秀遗产的就是我们要继承的,要发扬要弘扬的精神文化遗产。

如今,西南联大的历史地位和巨大作用,我们都知道了。但是很可惜,我们中国国内的学者在这方面的研究,对于西南联大这么一个特殊时期形成的特殊文化群体,在那个特殊环境里所作出的特殊贡献,对西南联大的认知也要晚于国外。

我们的国内学者晚于日本和美国的学者。很多人接触西南联大,都是从美国易社强写的那本《战争与革命中的西南联大》开始的。其实那本书写作时间是上世纪80年代,差不多和我同一时期开始。当时我做闻一多资料收集,他做西南联大的资料收集,因为种种原因,最后出版的时候,因为有几张照片有敏感问题,出版社认为要删,易社强不肯删,一直拖到1998年,才由美国斯坦福大学出版。

比易社强这本书出得还早一年,是日本同志社大学教授楠原俊代的《日中战争时期中国知识分子研究》。这本书我拿回来以后,给了云南师大,请他们翻译。因为各种原因,到今天为止这本书也没有翻译出来,很可惜。很多人不知道这本书,实际上这本书是专题研究西南联大的,日本人做学问是很讲究资料的,全部都是有史有据,很严谨。

还有一个人,早稻田大学的名誉教授安藤彦太郎,对西南联大也非常关注,早稻田大学退休之后,到日中学院当院长(中国和日本在日本合办的最高的语言学校,里面还有会馆,中国好多学校外访团之后住的就是日中学院,我就在里面住了好几年)。他当院长的时候,出了一本杂志,从1996年4月份开始一直到2003年5月,在日中学院学报上连载了65篇“抗日战争与中国大学—西南联大物语”。他本来准备编一本书出版,可他后来得尿毒症去世了。他的学生小林,把文章搜到一起,印了120册,送给了我一本,我转送给了云南师大图书馆。

这几个国外的学者,对西南联大的研究有一定的深度。我们应该利用国外的成果,应该去思考:为什么这些学者要把目光对准西南联大。

反观国内的研究,对西南联大研究是分阶段性的。西南联大的研究有两种趋势,一种渠道是以西南联大为教育的研究参照物,进行一些教育的思想反思,以史寓今,比如厦门大学的谢泳教授,他的一些文章,社会影响很大,对中国的西南联大的普及,起到了开拓作用。

再一种就是按照学术研究的方法,在历史书中发现西南联大的价值,按照史学方法进行专题考察,然后进行综合研究。比如我,写历史研究的文章要比谢泳早,但是我的文章发表在专业的学术刊物上,没有什么社会影响,读者大众不会看你的学术文章。

在国内真正为西南联大学术研究做铺垫工作的是西南联大校友会。1984年,西南联大北京校友会编辑发行了《西南联大北京校友会剪辑》,每年两期,一直持续到现在。1996年,西南联大北京校友会策划出版了第一部《国立西南联合大学校史》,2006年修订版在北京大学出版社出版。与此同时,北大、清华、南开、云南师大合编了六卷本的西南联大史料。

上述的著作和现在这些资料,是我们现在研究西南联大最直接的基础。这些东西是历史研究,而不是故事。我们现在好多作家认识西南联大,是看那些故事书,一些东拼西凑的资料,其实有很多问题,不够真实。那些书作为文学作品可以读,作为史学作品不行。

上图:重走当年路。

由于这些出版物,以及后来陆陆续续出版的西南联大校友的日记,包括郑天挺先生的日记,以及各种媒体对校友的访谈、报道,推动了西南联大的专题研究。

就大众层面来说,对西南联大的了解,还相当大的程度上受一些作家创作的影响,停留在一些片段的叙事、人物的命运等方面。而对西南联大的历史地位,西南联大在中国现代化进程中的代表性的价值,特别是对今天具有哪些启迪的意义,研究宣传得都不够。

重走西南联大西迁之路

我相信随着《战火中的青春》(注:由云南省委宣传部、腾讯影业、润禾传媒、优酷联手打造的电视剧,依托西南联大这段真实的历史而改编)的播出,包括疫情结束以后“西南联大文旅线路”的重启,借助电视剧、文旅线路,还有作家们的精彩文章的传播和影响,西南联大这段历史,它的精神价值,能够进一步地深入人心,得到充分的学术研究,被全世界发现和看见。

作为《战火中的青春》和“西南联大影旅线路”的学术顾问,我很高兴参加这次“重走西南联大之路”的文化考察活动,也很高兴参加电视剧《战火中的青春》的学术研讨会。

上图:借助电视剧、文旅线路,还有作家们的精彩文章的传播和影响,西南联大这段历史,它的精神价值,能够进一步地深入人心,得到充分的学术研究,被全世界发现和看见。

我是在医院的床上,把整个电视剧都看完了。电视剧里的那些画面和场景,作为一辈子研究西南联大的学者,我太熟悉了,所以很感动。

在我眼里,《战火中的青春》的价值追求,始终贯穿了“教育救国、读书救国”这一个主线。我也很赞同剧中编导处理闻一多这个人物的办法。闻一多的经历,特别是他最后的演讲,因为进入了中学课本,早已是人们熟悉的历史事件。在《战火中的青春》中,这个历史情节的处理,非常有深度,真实历史和历史虚构结合得很合理。闻一多参加李公朴追悼会进场时,遇到他早年教过的一个学生,暗示他有危险,但闻一多根本不在乎,闻一多的整个精神状态显示了那个时代知识分子的正气。他的最后演讲及被暗杀,剧中依据历史真相,充分还原了当年的现实场景,让观众感受到了黑暗中闻一多的大义凛然。

2020年10月底,我和国内一些著名的作家、媒体人,一起“重返西南联大”,进行文化采风,沿着西南联大当年的西迁之路,深入历史现场,查阅史料,生产了许多动人的文章。

西南联大主题旅游路线的1.0版本,是从昆明到蒙自建水,重走当年学子求学之路,串联联大师生的生活地点、影视剧核心取景地,包括西南联大昆明及蒙自分校、碧色寨火车站等网红打卡点,旅游体验和历史并重。

我对“西南联大”旅游线路的规划有过思考。但是,我不是从旅游的角度出发,我是从文化的角度和教育的角度来思考的。旅游是一种娱乐性的休闲旅游,我们现在这个旅游是爱国主义的红色旅游。弘扬爱国主义和红色旅游有各种各样的版本,但属于教育、属于文化、属于中国知识分子的文化旅游没有,所以这一条西南联大的历史文旅线路是独一份,是非常有社会价值和精神文明价值的。

回想这次的旅行,我觉得非常有意义,还是很震撼。虽然大部分景点我都去过,而且走过不止一遍。当年我走过贵阳到昆明这条路,那会儿还是土路,现在已经有高速公路了,部分线路还有了高铁。想起我祖父闻一多和联大师生,他们是冒着战火的危险,兵荒马乱的岁月,花那么漫长的时间,靠双脚走全部的路程!虽然我们走的是同一条路,时空不同,隔着漫长的岁月,当路过一个熟悉的地名牌子,史书上的历史记载与今天的现实,历史老照片和我眼前的场景对照,这样的对比,使我内心有无限感慨,忆古思今,特别激动。

上图:电视剧《战火中的青春》。

我想对西南联大这段历史来说,文化旅游也应该有不同的版本,一个是像我们这样的行走,从北京(北京大学、清华大学)、天津(南开大学)出发,搬迁到长沙成立国立长沙临时大学,再到昆明的国立西南联合大学,从长沙搬迁到云南的昆明和自贡,这样原汁原味的文旅完整版。

另外,也应该有区域版,比如云南的昆明、蒙自这条线,长沙的这条线,这样的简易版线路,可以作为爱国主义教育一部分,和当地的文旅局、文物局、教育局合作,纳入到当地的中小学生的春游、秋游线路里。

比如说现在很流行考察研学,那我们要怎么做?首先要构建一个课程体系,这个体系不仅要针对中小学生,还有针对大学生、研究生的游学体系,它该如何设置,这都是需要考虑的。

不管完整版还是区域的简易版的文旅线路,我们要把西南联大的故事和爱国精神,通过学者和作家们的参与,生动地再现出来,把这些全程或者一段一段的线路,进行大众化的传播。 采访整理|张英 (《新民周刊》特约记者) 受访口述|闻黎明(中国社科院历史研究所研究员、闻一多长孙)