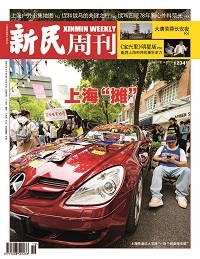

上海独立乐队生存实录

大型演出、音乐节销售一片火热之际,对于独立乐队来说,却可能“热闹是他们的”。

沪上一支年轻乐队告诉《新民周刊》,去年他们的对外演出中,卖票的场次基本能够售罄,而今年的票房则不尽如人意。

票房只是一个方面。在上海的乐队发展过程中,当下可能是一个令乐队人感到迷惘的时节。尽管有《乐队的夏天》的综艺打开了乐队行业的知名度,但两极分化的现象也变得明显。有业内人士告诉记者,行业的理想状态中,音乐演出市场应该呈现出金字塔形状,而现在,演出市场出现了赢家通吃的局面——成名的乐队占据着市场的大头,许多寂寂无名的小乐队光是存在下去,都是一件奢侈的事。

但希望不曾磨灭。《新民周刊》记者和一些来自上海独立乐队的音乐人们聊了聊后,发现恰如歌词唱的:世界一切都可以迂回,除了我爱你(音乐)。

爱着,就唱着。

好像还是那拨人讲者:

未知兔 主唱 乐野

乐野是被拽进乐队这个行业生态中的。让现在的她来总结这段经历,“我选择了音乐,音乐也选择了我”。

十多年前,大一的乐野参加了学校的“十大歌手”,凭借一曲《爱什么稀罕》荣膺比赛冠军,这首带着摇滚风的张惠妹作品被乐野诠释后征服了全场,不久后,有人找到她,希望请她做一支乐队的主唱。

20出头的小姑娘,正是甜美可爱的年纪,由乐野做主唱的原创乐队“棒棒糖”应运而生了。“当时对音乐的追求非常纯粹,歌也都是写的小女孩的感情之类的,回过头来看,就很20岁。”乐野告诉记者,虽然她算是个摇滚听众,但当时她对乐队却并不了解,包括编曲写歌,是后面自学成才,当然,最重要的还是要有天赋,君不见,即便知道很多的乐理知识,仍然写不出一首好歌。

上图:未知兔在演出中。

“棒棒糖”在当时的学生群体中受到欢迎,乐野还记得,留校后她在办公室里休息,正在播放“棒棒糖”创作的《我最爱缺陷男》,恰好同事的孩子来玩儿,一听旋律就说“我们在学校都听过这首歌”,这让她有种次元壁被打破的奇妙感。

乐野把工作和私生活分得很开,很长一段时间里,身边的人都不知道,兢兢业业工作的乐野,下了班后还经营着一支乐队。“一方面,担心自己在学校被标签化,毕竟很多人对乐队都存在刻板印象;另一方面,也希望自己的爱好能够保持纯粹。”

不过,因为乐队成员们的人生轨迹发生了改变,“棒棒糖”最终无奈解散。

毕业、工作、结婚、生子......乐野的生活变得像这个城市的大多数人一样,她形容自己是一个“打工人”,“我并不是一个叛逆的人,人生到了某一个阶段,就做某一个阶段的事,这很正常。包括做乐队这件事,我的前提条件是,先养活自己,再来养乐队(这个爱好)”。

然而,想做乐队的种子毕竟埋在这位前乐队主唱的心中,到了2019年,这颗种子发芽,遇到了合适的光和土壤,得以成长。“孩子大一些了,不需要我时时刻刻陪伴在身边,再加上终于找到了合适的队友,就有了‘未知兔’。”

乐野重组的“未知兔”,队友是自己相识多年的朋友,换句话说,这是一支80后为主的乐队,基本上有家有室、经济状况良好,彼此都愿意付出时间来规律排练,人到“中年”,slogan也变得冷静和理性——“一支情绪过于稳定的上海独立乐队”。

重新回到舞台,乐野觉得既熟悉又陌生,“这么多年,做乐队的好像还是那帮熟面孔,舞台下的观众却很不一样了”。也许是工作原因,乐野习惯思考现象背后的原因,她向记者分析:“现在年轻人想红的方式太多了。互联网时代,不再需要不同的器乐,不需要组乐队,一个人也能创作音乐;参加节目、拍短视频......现在平台也变得很多很多。可能只有我们这样的‘old school’才会执着于组乐队了吧。”乐野说,她最享受的,就是队友们在排练室围绕一首歌、一段旋律不断碰撞的过程。

面对当下的市场环境,乐野偶尔会觉得水土不服。“过去,我们通过豆瓣发歌,知道我们的听众画像是什么,也知道我们做一场演出大概能收获什么样的效果;现在,一切变得未知,我不知道谁在听未知兔,不知道他们为什么会来看我们的演出。”

他们也不知道自己的哪首歌会火。事实上,一首最不“未知兔”的歌——《世界一切都可以迂回除了我爱你》成为了他们目前最出圈的作品,甚至有乐迷将其列入了婚礼歌单。“它是最不典型的未知兔作品,但没想到发出来后还上了音乐平台的榜单,很多人因为这首歌知道我们。”乐野说,也有经纪人找到他们,但他们婉拒了,不是不想红,但现在更想按自己的节奏来做音乐。

因为情绪过于稳定,这支乐队并不是人们想象中Rock n’Roll的样子,大家都有工作,兼职经营乐队目前只能说是不温不火。除了创作演出外,未知兔现在还成为了演出主办方,策划了“上海梦游”系列演出,“实属无奈,因为如果我不策划演出,合适的演出机会就相当有限”。

上图:未知兔成员合影。

吆喝卖票这件事,对乐野来说,太不酷了,但想要保证演出票房,只能转发、群发、刷屏......在乐队的操持下,“上海梦游”如今已经办到了第五期,也积累了一些固定乐迷。

事实上,乐队每个人都在付出和坚持,在忙碌琐碎的日常生活中努力挤出时间一起创作音乐。对他们来说,乐队是疲惫生活中对超我的追寻和探索,是感受个体生命意义和无穷宇宙的重要方式。

“世界一切都可以迂回,除了我爱你”。

解散是件容易的事,但他们没有

讲者:蛤蜊大逃亡

主唱 莉莉婶 吉他 尼克斯Nix

2021年4月,育音堂的演出舞台上,一支观众不太熟悉的英式摇滚风格乐队正在演出。

主唱莉莉婶的白衬衫上台前特意熨烫过,头发是提前10天留长的,方便演出当天做造型,演出前,他写了一溜的串词,交给队友们审核后,终于跟观众正式见面。

除了主唱外,乐队其他人的着装上也相互呼应,每个人拿出了自己最好的状态。尼克斯的吉他很低,低着头专注地演奏,身影像极了英国摇滚乐队 Radiohead的Jonny Greenwood,这不是故意为之,但也可以被看作是“粉随正主”,毕竟听得多了,影响是潜移默化的。

这是蛤蜊大逃亡(下称“蛤蜊”)出道的第一场正式演出,场下观众的反应很热情。

上图:蛤蜊大逃亡在演出中。

时间线拉回到一个月前,尼克斯在微信上找到一个叫育音堂老张的人,鼓起勇气打了一段文字,大意是希望为自己的乐队争取在“地下新声”的演出机会。老张是育音堂创始人张海生,上海摇滚圈子里的老法师,育音堂,被许多乐迷和乐队视作上海摇滚乐的圣地,“地下新声”是育音堂为新乐队演出打造的公益项目,对于乐队和歌迷都是免费的。

看到蛤蜊的简介和demo后,一向爱提携后辈的老张,很快安排了演出。但他并不清楚,为了这场演出,蛤蜊已经准备7年。

尼克斯大学念的是物理系,毕业后,他从事了音乐现场类的工作。这个决定有迹可循,高中时,他已经是个成熟的摇滚乐迷,大学期间,他一直在吉他社活动,组过两支乐队,做过草莓和迷笛的工作人员,还策划过不少校园音乐活动。他至今仍对其中一场活动印象深刻,因为请到了顶楼的马戏团乐队做压轴演出。

那场演出气氛热烈得要掀翻屋顶,11月的天气,乐队穿着短T,将摇滚精神毫无保留地展示给了尚在校园的孩子们。“之前我们并不认识,在微博私信了贝斯手梅二,他们自驾到奉贤,没有收我们一分钱,参加了我们的校园摇滚音乐节——这就是我心中乐队人的模样。”尼克斯说。

莉莉婶也围观了这场让人兴奋到失控的演出,作为吉他社的“离退休人员”,躬逢胜饯,他特地从华理的徐汇校区赶到奉贤来支持,来回车程要近两个小时。当时,莉莉婶和尼克斯还只是社团里的点头之交,直到2016年,贝斯手老杨(化名)邀请尼克斯加入乐队,两个人才正式成为乐队队友。这就是蛤蜊的前身。

蛤蜊曾经历过好几次解散危机。“2017年初,因为创作理念的不同,贝斯手退出了乐队,隔了好几个月我们才找到理念相似的贝斯手葱哥来接替;2018年,鼓手退出,乐队又差点瓦解,好在Coco拯救了我们;2021年,蛤蜊的风头刚起,莉莉婶走到了人生岔路,要去北京学习一学期的配乐制作课程,主唱离场,乐队就做不下去了。”尼克斯告诉记者,想组一支乐队很难,共同的音乐创作理念,还不错的演奏技术,然而解散却是再容易不过的一件事,尤其是当frontman(乐队关键人)离开。“我理解他们的选择,那段时间,我们以翻唱为主,每次排练都有些浑浑噩噩,是一个对意义产生怀疑的阶段。”尼克斯说。

疫情原因,莉莉婶最终留在了上海,蛤蜊也因此得以保留。更为关键的是,蛤蜊的原创力也开始爆发,风格趋于成熟,《船》《食茧》《做出完败的决定》等作品陆续登上舞台并收到好评。尼克斯至今对《船》的创作过程记忆犹新,“排练的时候我突然想到的一段旋律,还没有配词的情况下,莉莉婶哼着我们的聊天记录就唱了出来”,一气呵成。当然,正式版本的歌词已经做了大改,除了那句“I will try my best, for what”。

原创歌曲得到身边专业人士的正面评价,给了蛤蜊很大的信心——it's show time.

蛤蜊的演出频率增加后,他们在舞台上更加自如了。出道半年的时候,张海生在朋友圈里评价,大意是蛤蜊是一支纯正的英式乐队,非常符合上海阴郁高冷的气质。这让蛤蜊的所有人高兴了很久很久,尤其是尼克斯,每次演出后,他都会在各种社交平台搜罗观众的零星评价,有启发意义的,还会截图收藏,“这些评价是蛤蜊的底气”。

尽管乐队并不希望给自己加上任何标签,但在宣传海报上,他们总是被划归为英式摇滚风。“其实我们的风格是很多样的,曲风的探索上也从不会用英式限制自己”,这一点在乐队的取名上也能看出端倪。蛤蜊,外表坚硬,内心柔软,英语中还有沉默不语的人这一含义,诠释着这支乐队的性格,而大逃亡这个动词,取自当时“獐子岛扇贝逃跑事件”的新闻标题,无厘头之余,也多少有些注定的意味。做乐队本身,就是对固有生活方式的逃离,对主流音乐的逃离。

最近,有歌迷会专程买票来听蛤蜊的歌,甚至还点起了歌,这让蛤蜊幸福感爆棚。2023年,蛤蜊还有个大计划:把目前积累的素材理一理,加快原创的脚步,再做出几首高质量的新歌。

To be, or not to be

讲者:tohu bohu 主唱 莱蒙

在社交平台上,你找不到tohu bohu的任何信息。这是一支并不擅长推销自己的乐队。

乐队的主唱兼键盘莱蒙是这支乐队的操盘手,2021年6月,她在豆瓣上发了一个吉他/贝斯手的招募帖,要求方向为另类/迷幻/摇滚风格。“很难形容这种风格,反正就是很怪。”莱蒙解释。

其实莱蒙在念大学的时候就想做乐队,但碰到合适的人需要缘分,难度更甚于找个对象。tohu bohu 没有成形的那些年,她积蓄着自己的能量,攒下了一些原创作品,豆瓣上的招募,让她找到了合适的队友,一个新乐队就这样诞生了。

Tohu Bohu,这个词取自《圣经》,指的是上帝赋予其形式之前所存在的混沌状态。“公演前我们需要一个对外的名字,正好队友在莱维的《被淹没与被拯救的》看到了这个单词,念起来比较朗朗上口。”莱蒙介绍,组队磨合了差不多一年后,tohu bohu开始寻找演出的机会。

上图:Tohu Bohu成员合影。

tohu bohu的第一场演出在一个居民社区里。没有正式的舞台,也没有声光灯效,莱蒙把它看作一个玩票性质的首演,没有想象中的那种刺激。“感觉还是缺少了一点仪式感”。

真正让莱蒙兴奋起来的,是今年3月在育音堂的演出。“跟另外两支乐队拼盘,完成了一次‘地下新声’的演出,演出后收到了很多反馈,场地的调音师很欣赏我们的音乐——有人跟你说,你的音乐很棒,这对我们是很大的鼓舞。”

也不是全然的快乐,接受采访的前一天,tohu bohu的第四次舞台演出,因为节拍器的不同步问题,舞台上出现了明显的卡顿,在莱蒙看来,这是一次舞台事故。“我们以前没有花太多精力在复盘工作上,昨天以后,我们认真考虑了乐队的发展,开始填写复盘表,希望能够呈现越来越专业的演出。”

事实上,tohu bohu的未来还潜藏着更大的不确定性,全员I人(MBTI人格类型理论模型中的一种:沉默、拘谨、过分谦让以及小心翼翼)的他们时常陷入迷茫的同时,又尽可能地珍惜当下,珍惜作为tohu bohu而活跃的时光。To be, or not to be, that is

the question. 但莱蒙认为至少tohu bohu就在这里,不期于解答问题,相信某个时刻问题自会带来答复。记者|周洁