在上海,到处都有诗歌分享的空间

真是一点办法也没有

楼和楼离得那么近

树和树也离得那么近

但太阳还是带着它的光辉落下去了

心灰意冷,没有丝毫歉意

只有那栋橘红色的小旅店

满怀善意地安慰着我

点亮了一个又一个窗口

但愿人们相爱着

就像一个奇迹

发生了又发生

一个寒意料峭的春之夜,数百位诗歌爱好者相约在永福路200号上的雍福会花园里,以朗读和聆听这首《但愿人们相爱着》为始,拉开了“我们还有诗”听诗会的序幕。那天5级的东北风并没有吹散诗人们的热情,大家舍不得离场,有的人走了,回去披件外套又再回来。将近2个小时的诗歌之旅,像是一艘时光机,把人们带回30年前、诗歌最流行的80年代。主理人、诗人韩国强说:“这是我毕业后听到献给诗歌的掌声最多的一次。”

上百万人正创作诗歌

你必须先了解韩国强经历过的80年代诗坛,才能明白这句话的掷地有声。在那个诗歌的黄金十年,全国各大高校是诗歌创作的重镇,上海则尤以复旦诗社、华师大夏雨诗社最为声名远播。韩国强就在其中之一:他曾是复旦诗社的社长。

当年,他每个礼拜都会去书店看看,有没有收录自己诗歌的新诗集又出版了——十次有八次都会看到,总数是惊人的三五十本,而且印数动辄数万册——1983年,复旦诗社出版的第一本诗集《海星星》,售出7万册,这在今天看来是无法想象的,但在当时,大学生诗集就是一种天然的畅销品,出版社都抢着出。

复旦诗社每个月都会举行几次诗歌朗诵会,上千个座位的相辉堂,坐满;3108阶梯教室,坐不下的学生们一个个“挂”在教室外的玻璃窗上听——每期活动都直接面向学生征稿,选出好的作品,交给复旦学生朗诵队来演绎,每一首诗朗诵完毕,台下都有如雷的掌声,经久不息——这正是韩国强所说的,大学毕业后就再未听到过的掌声。

80年代,复旦评选十大学生名人,诗社成员就占了两席,韩国强也是其中之一。毫不夸张地说,那会儿的诗人就像现在的摇滚明星,走到哪里都引起轰动——韩国强就曾受邀到上海20多所大学“巡回朗诵”,“像长征一样,一路走一路散播诗歌的种子”,许多本来没有诗社的大学,也被他们“孵化”出了诗社。

在那个语言刚刚摆脱禁锢重新获得活力的年代,阅读既是最大的娱乐,也象征着精神的复苏。“人们通过诗歌的传播,去感受那种自由的空气——是语言文化的自由、情感的自由、思维的自由,也是审美的自由。”

思想的解放,也促进了经济的腾飞。90年代,每个人似乎都有一个创富梦,随着语言文字的日益活泛,人们不再倚赖诗歌一种表达,诗歌也就逐渐失去了对人们情感上的冲击力。“那会儿大家都忙着挣钱,哪有闲暇余力写诗啊?说得不好听一点,每个人眼睛睁开都是红的,写诗?写诗会被人耻笑的。”

然而谁都没想到,时隔30年,诗歌又回来了。回到大众视野,回到年轻人的生活,回到人们的内心,重新占据一席之地。在韩国强看来,其中同样有时代背景的催促:“创富梦实现了,月亮和六便士,六便士有了,自然会转头追求月亮。日本有本书叫《低欲望社会》,我认为现在的中国也进入了低欲望社会阶段,年轻人前所未有地更关注内心。”

据他在各个网络平台的不完全统计,起码有上百万人,正在创作诗歌。时间仿佛又回到了那个“路上飘下一片梧桐叶,都能砸中一个诗人”的纯真年代。但韩国强去参加一些诗歌活动,又觉得满不是那么回事儿:“比较像是诗人小圈子的聚会,有点过于形式主义。”

也是因此,“我们还有诗”听诗会,从一开始就准备与这些诗人小圈子的聚会完全不同:“我们选取的是那些优秀的、合适聆听的作品。我们通过朗读,而不是朗诵,把诗歌传递给大家。现代诗不需要抑扬顿挫,只需要内敛而有节奏的输出,以此种方式得到现代人的共情和共鸣。我们不传播那些名诗,我们更希望的是,通过这个听诗会推出好诗,传播好诗,让一些不为大众熟知的诗人,有机会站到聚光灯下。我们不是诗人聚会时的自娱自乐,我们真诚希望,诗人在书面写作之外,为朗读而写作,为传播而写作,为‘我们还有诗’听诗会而写作。我们希望这是一个充满实验性的诗歌平台。”

不求著名,不停留在纸面,也不朗诵。这“三不”的背后,是韩国强想让诗歌再度“出圈”的野心:让更多创作者的诗歌走出诗集,以当代人能够共鸣的方式,走入他们的内心。

首场“我们还有诗”听诗会,最初的预想是50位观众参与,但完全抵不住诗歌爱好者的热情,从50加到100,再加到150,终于,200多位观众来了,在寒风中,为他们错过又重逢的诗歌时代鼓掌。

用我手,写我生活

韩国强的眼光很高,这与他当年的诗社经历有关。自己就是诗人,能入他法眼的,必须写得比他更好。但与此同时,他又非常欣赏一些没有受过高等教育的非专业诗人,比如脑瘫的余秀华,比如山西地质队的工人张二棍。在喜马拉雅App上,他参与了一档聊诗歌的播客节目,其中有一期的主题叫:在B站写诗的年轻人。源起于“我在B站写诗”活动,面向年轻用户征稿,结果有超过10万人投稿。“快手还有60万人在创作诗歌,小红书上的诗歌搜索数量,半年时间里增长了14倍。”林林总总加起来,全国上下起码有100万个“诗人”正在创作。论专业,他们当然无法与最优秀的几十位当代诗人相提并论,但韩国强对这些年轻诗人赞誉有加。

“诗歌可以有很多种,有特别抒情的诗歌,有自白式的诗歌,有像莎士比亚那样很有舞台感的诗歌,也有金斯伯格这样大声宣泄自己的‘嚎叫派’。”韩国强说,“我对好诗的标准也很宽:一个有基本审美能力的人,能够共情和共鸣的诗,在我看来就可以是好诗。”

他最反感的是两个极端的创作:一种太过形式主义,像当代艺术展的策展人自述,想尽办法不让人看懂,“沉迷于个人对词语的幻觉,那结果肯定是糟糕的”。另一种则是试图消解一切意义的“口水诗”,徒然哗众取宠而已。“好的诗是什么?是一条路,能够抵达你的内心;而不是像一堵墙,让你一头撞上去。”

高晓松曾说:生活不只有眼前的苟且,还有诗和远方。但在韩国强看来,将“诗”和“远方”相提并论,其实是非常80年代的落伍观点:“‘远方’是属于80年代的宏大叙事,今天的年轻人并不关心‘远方’,你去看他们的诗,题材都围绕自己切肤的生活,表达的更是个人生命体验,他们不写宏大的主题,就写生活。”

在B站年轻人出版的诗集《不再努力成为另一个人》里,你能读到这样的诗:

“头发好卷/和人生一样/充满曲折/但我喜欢”

“我/没和谁作对/我只是/不再害怕失去/本不属于我的东西”

“保持对时代的凝视/做社会的/边缘人”

“程序/不能有BUG/但生活可以”

“要工作的人/伤口的保质期/只有一夜那么长”

“习惯看人脸色/自己的脸色/就会变差”

“遇到难题/我选C钝角”

“多听听自己的心声/别让它总自言自语”

“生活里的新发现/毋论巨细/先唠一波”

在这本诗集的序言里,余秀华写道:“我从来不觉得诗歌高尚和神秘,它本来就和我们的日常生活息息相关。”

“你仔细想想,诗歌的创作门槛其实很低。做音乐你还要会乐器,写小说还得有能力编故事,但是写诗,识字就行,短短的三五行,一个手机记事本就能搞定。”他希望,低门槛可以让更多人亲近诗歌,创作诗歌。他最近正在马不停蹄地看另一个适合做听诗会的场地,“上海的城市公共空间很多,公园、街区,都有诗歌分享的空间。朋友给我推荐了很多场地,我想在每个不同的地方都玩出不同的创意,比如说雍福会就用到了AI作画,诗歌朗读的配乐也都是我精心挑选的,你必须把这个气场烘托起来,才能给观众一种沉浸式的体验。”

经由百万人的创作,经由“共鸣大过一切”的听诗会,一条关于诗歌的文脉,就这样在这个时代意料之外、又情理之中地被续上了。

城市里,一朵朵“泡芙云”

更多的诗情,隐藏在街巷阡陌之中。

走在闹中取静的绍兴路上,你会看到一家地中海风格的诗歌书店“泡芙云”——虽然名字听起来像是甜品店,其实是谐音了“poems for you”(为你写诗)——这是一个创立于2014年的原创诗歌平台,创始人范立群是一个90后的“理工男”,却因为爱好写诗,身边聚集起众多诗友。

去年,泡芙云在绍兴路19号丙落地,这家由诗友众筹开起来的诗歌书店,总共收到了600多人的“加盟”,他们的名字都被登记在书店里的厚厚一本册子上,是书店共同的“主人”。

“我们拥有夏日和影像/黄昏和无限的蓝/但别忘记/我们还有诗歌。

或许我们会忘却夜晚/遗失爱与时间/赤裸在世界尽处/同样不要忘记/我们还有诗歌。”

这里不仅举手投足都见诗,还有面向读者的征稿“命题作文:写写你想对泡芙云说的话”,并且特别备注:“请勿跑题,‘XXX我想跟你在一起之类’的句式会被判0分哦!”

在泡芙云,你会看到分类书架与众不同的名字:“人间松弛指南”“坐在你身边看云”“夜幕低垂”,“别着急读完”“无瞧不成书”……走到书店深处,还有一个下沉式的分享空间,会不定期举办诗歌相关活动。让人高兴的是,这家诗歌书店并非只是打着诗歌的旗号,在这里你真的能看到不同类型的诗集,有经典有当代,有名家有新人。

一本叫作《大山里的小诗人》的诗集被摆放在醒目位置——这本诗集里,收录了120首贫困山区儿童创作的诗歌:

“我信奉黑夜/因为它能覆盖一切/就像是爱。”

“放学回家的路长长的/只有我一个/家里的牛圈大大的/只有小牛一头/当我抱住它的时候/我们都有了朋友。”

“我们就像你多余的行李/加重了你的负担/一个麻烦/横过来就是你的一条皱纹。”

“种子被埋在大雪下安静发芽/老枯树在夜里长出一根新枝丫/而我在爸爸妈妈/看不到的地方/偷偷长大。”

“他很好/他就像雨中的伞/他像太阳下的树/像冬天的毛衣。”

孩子们的笔触,稚拙,却真实动人。而有些上海市民最初接触到这些诗句,并不一定需要通过诗集——陆家嘴地铁站里曾出现过这样一种特殊的POS机:支付一元,POS机内就会吐出一张长长的纸条,上面印着两首大山里的小诗人的诗——筹集到的款项被用来提高贫困山区儿童的教育水平。

在上海的地铁空间里,诗情并不只是一闪而过。早在2006年,申通地铁集团就创办了“中外诗歌进地铁”活动,将中英各4首诗歌在上海和伦敦地铁交换展示,引起强烈反响。此后,2010年的“当诗歌遇上地铁”、2015年的200首名诗全覆盖上海14条地铁线路、总计多达80节车厢的“诗歌专列”,无一不出圈,广受往来通勤的乘客好评。诗歌走进地铁,俨然已经成为上海城市的一张文化名片,也不断见证着上海与国外城市的文化交流。

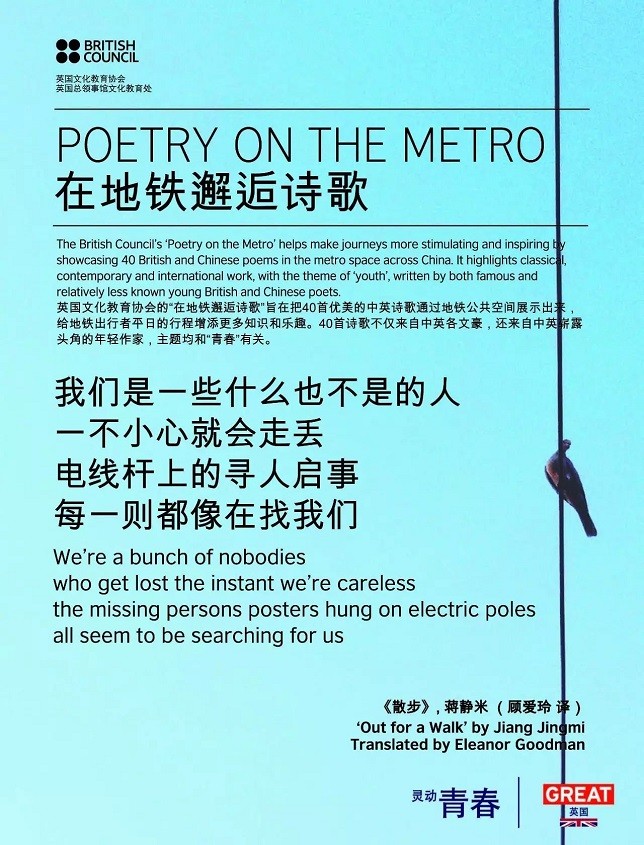

最近如果搭乘地铁,你可能会迎面遇上“在地铁邂逅诗歌”,不仅是上海地铁的又一次诗情涌现,也是英国“灵动青春”大型活动的项目之一——40首中英诗歌,主题都和青春有关,作者既有中外闻名的莎士比亚、苏东坡,也有崭露头角的年轻作家。

莎士比亚笔下的青春,是“在春天我一直没有跟你在一起/但见缤纷的四月/全副武装/在每样东西的心头点燃起春意/教那悲哀的土星也同他跳/笑嚷”;苏东坡笔下的青春,是“明年岂无年,心事恐蹉跎。努力尽今夕,少年犹可夸”。

而年轻诗人们也有自己的青春章句,英国伯明翰的诗人利兹·贝里(Liz Berry)写下《妈妈的婚礼鞋》:“我看见十九芳华的你,起舞/在劳动者俱乐部的迪厅射灯中/那时你秀发仍长,为夜披垂/还是个孩子的你,全然无觉脚上鞋/将带你舞至婚姻那恼人的眠床。”浙江嵊州的90后诗人蒋静米写下《散步》:“我们是一些什么也不是的人/一不小心就会走丢/电线杆上的寻人启事/每一则都像在找我们。”