澳门大学教授王笛:从“碌碌无为”到“碌碌有为”

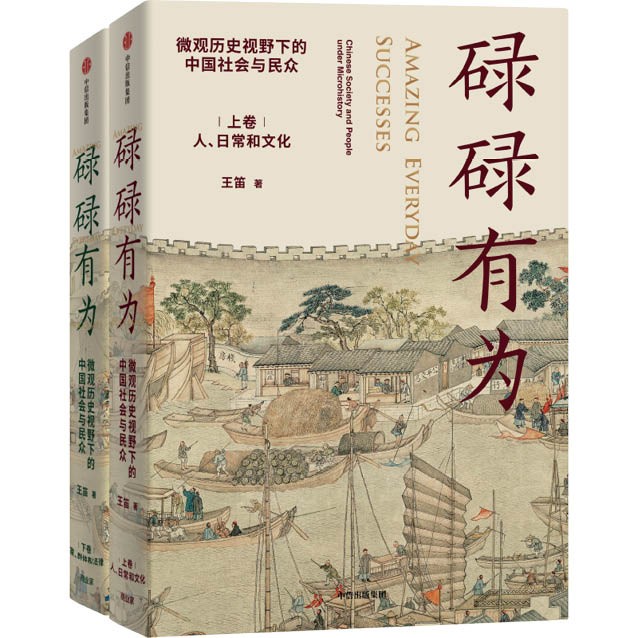

在《碌碌有为》一书中,澳门大学教授王笛提出了这样一个问题:“一个小人物、一个小家庭,到底能够告诉我们什么?对我们理解中国历史有多大帮助?”王笛回答说:“我认为,一个个平凡人的经历,可以反映整个时代的变化,我们可以从有血有肉的‘小历史’中真实地感受大时代的转折。如果没有微观视角,我们的历史就是不平衡的历史、不完整的历史。”

这是与讲述帝王将相的英雄史观完全不同的微观史观,普通人的日常生活成为了历史学家研究的对象。在以前的英雄史观历史学中并不太为人所关注的历史史实及其反映的历史问题,在王笛细致入微的观察下,开始显露出它们的重要性。

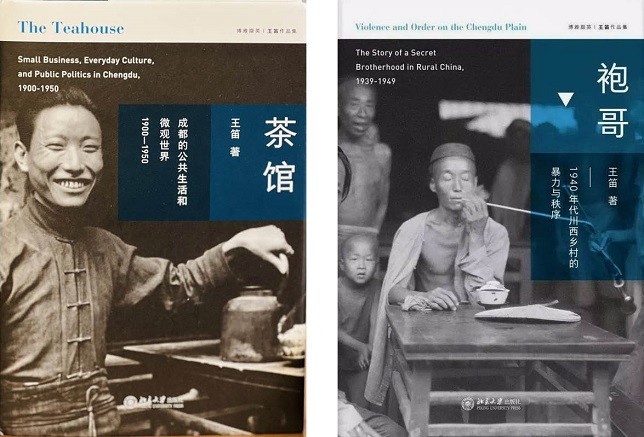

2003年,王笛在斯坦福大学出版社出版《街头文化》英文版,该书在2005年获得“美国城市史研究学会最佳著作奖”。2006年,《街头文化》中文版出版,入选了《中华读书报》评选出的“年度十佳图书”。之后,他的《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900~1950)》《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》和《碌碌有为》等微观史学著作,1870年到1950年间成都公共空间、下层民众与地方政治互动形成的成都街头文化,王笛从微观史角度研究城市公共空间,在学术界和读者中间都引起了相当大的反响,并获得首届吕梁文学奖、单向街图书奖、中国会党史研究会优秀学术著作奖等众多奖项的肯定。

按照法国年鉴学派历史学家布罗代尔的观点,如果我们只关注政治史,就只能看到大海表面的波涛,而不能观察到政治波涛下面更重要的潜流。从“碌碌无为”到“碌碌有为”,王笛采用微观视角来说明大的社会,努力让历史变得有血有肉。

从川大到美国

《新民周刊》:1989年在四川大学时,您怎么会把“现代化怎样改变了长江上游地区”作为研究课题,并完成首部专著《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》的?

王笛:其实我四川大学读本科的时候,最开始的研究是在辛亥革命、孙中山对帝国主义的态度上。后来我在写硕士论文的时候,研究的题目则是辛亥革命之前晚清新政的经济改革,是晚清中国的经济史,即在辛亥革命之前,中国经济发生了哪些大的变化。我在研究经济史的时候,就已经注意到了长江上游地区在晚清改革过程中的社会变化。所以我在完成硕士论文之后,就准备写一本中国的区域社会史。当时中国社会史研究可以说是刚刚起步,大家还在讨论社会史到底包括一些什么内容,应该研究一些什么问题,应该有些什么理论方法。我觉得与其讨论理论方法,还不如进行实证的研究。我的硕士论文算是打下了一个基础,完成硕士论文之后,我就全力以赴,写作《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644—1911》。这本书主要研究的是四川,但我为什么不把标题写作“清代四川社会史”呢?我当时受到施坚雅教授(G. William Skinner)的影响,他在研究中国城市的时候,就提出一个概念:城市系统的形成超越了行政的范围。如果我们研究政治,可能是以行政的单位比较方便,但是研究经济、社会、城市、贸易,用行政来划分就不是很科学。施坚雅把中国划分为9个大的区域。长江上游是个大的区域,我就以长江上游这个大的区域作为我的研究对象,研究整个清代社会的社会、人口、耕地、粮食、自然生态、交通等等各方面的问题。时间跨度是整个清代,从1644年至1911年。地域的跨度也比较大,长江上游是个非常大的区域。相比我后来比较具体的微观研究来说,这本书是相当宏观的。可是呢,作为区域社会史呢,比过去的中国社会史著作,又进了一步。中国社会史,范围太大,涉及的时间跨度几千年,太广,我是逐步缩小,缩小到清代的长江上游,再聚焦到一座城市,甚至是一座城市的某个街道、一个茶馆、一个群体。这是我转变的过程。

《新民周刊》:1991年您怎么会赴美留学的?

王笛:我本来应该1990年就出国,但是因为当时办各种手续非常复杂,所以延后了。完成了《跨出封闭的世界》这本书以后,我自己比较困惑。我想以后我可能超越不了这本书。在史学界,我们也可以看到这方面的例子,一位学者完成一本成名作后,就到此为止了,再也看不到新的好作品了。所以我就想怎么突破的问题,我很想读博士,用继续深造来提高自己,但当时在国内没有合适的机会。一开始我到美国其实是去做访问学者,当时美中交流学术委员会(CSCPRC)有一个青年学者项目,由三位美国学者共同申请我去密歇根大学中国研究中心进行一年的研究工作。到了美国之后,我觉得还是应该利用这个机会读个博士,主要的推动力就是想要突破过去的自己。

《新民周刊》:怎么会师从西方研究中国城市史大师罗威廉教授?在美期间,您的史学观和研究方法发生了明显的变化,开始着重关注大众文化、下层人民生活和思维方式,这种转变是怎么发生的?

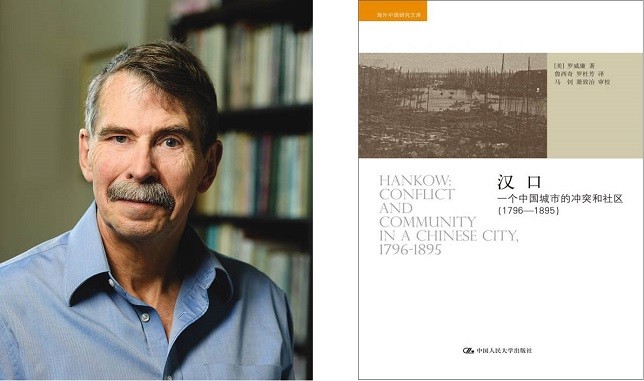

王笛:我之前没有见过罗威廉教授,和他没直接接触过,但是对他的城市研究非常钦佩。他写的《汉口》在西方是里程碑式的著作,在中国影响也很大。我当时的兴趣在城市史、社会史,罗威廉这种研究方法,这种取向,很符合我的学术追求。就这样,我去霍普金斯大学师从了罗威廉教授。

上图:(左)王笛的老师罗威廉教授。(右)罗威廉代表作《汉口》。

我从川大出去的时候已经是副教授了,但我又开始做学生,开始修欧洲史的课、美国史的课、日本史的课。大量的阅读和研究,后来接触到新文化史、微观史的一些书,读的多了以后就开始思考。当时第一个思考的,就是我的博士论文要写什么题目。当时写博士论文,美国和中国还是有很大的不一样,在国外,老师教导我们,博士论文一定要写具体,题目不要太大。大题目可以以后再做,但博士论文必须要做个案研究。国内就不太一样,我们的老师常说,一定要写重要的题目。在出国之前,我没有专门研究过成都,但是成都可以说是我最熟悉的一个城市,毕竟在那长大、学习和工作。在美国的欧洲史、美国史和日本史的课程,都帮助了我的思考怎样进行一种学术的转向。当时我有三个题目想做,一是街头文化,二是茶馆,三是袍哥。只是根据当时的情况,搜集资料的难度来说,袍哥是最难的,街头文化涉及的面要宽一些,我当时考虑,写街头文化是最能保证搜集到足够多的资料。于是,我就把那两个题目先放下来,但这两个题目也一直在我思考的范围之内。袍哥的题目我从80年代开始就在搜集资料,只是一直感觉不成熟。所以在《街头文化》一书完成之后,我就立即着手写作《茶馆》。在成都市档案馆,从大量的档案中间,发现了成系统的茶馆的资料。可以说,我用了整整21年,写了茶馆的这两本书。

历史非虚构

《新民周刊》:《袍哥》这本书获得了吕梁文学奖非虚构作品奖,您认为这部历史学的著作可以被视作“非虚构文学类”作品吗?

王笛:其实在西方,图书就分成两种:“虚构类”与“非虚构类”。小说就是“虚构类”,不是小说的都是“非虚构类”。所有的历史著作都可以说是“非虚构类”。只是那些严肃的、干巴巴的学术著作,我们一般也不把它们列入“非虚构类”。一般列入“非虚构类”的都不是传统那种写法的著作。《袍哥》我觉得是完全可以列入“非虚构类”作品的。书有主线,有人物的塑造,有完整的叙事,虽然它是历史著作,但它有大众阅读的潜力。说“非虚构”,那它针对的就是大众阅读。可以说“非虚构文学”,但我更希望说是“非虚构历史”。我对自己还是比较严格的,既然说是“非虚构”,就不应该有任何“虚构”的成分在里面。《碌碌有为》也好,《袍哥》也好,《那间街角的茶铺》也好,虽然上了文学的排行榜,但是我可以保证,这里的每一个故事、每一个描述都是有历史依据的,不是我头脑中的想象。如果有想象的成分,我一定告诉读者,比如是由于资料的缺乏,我只能做出这样的推测。但是我都是有说明的,而不是让读者误以为这就是信史。

上图:王笛作品《碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众》。

《新民周刊》:您的书这么受欢迎,是不是也和您的写作方式有关,可读性比较强?

王笛:是的,我写第一本书《跨出封闭的世界》的时候,根本就没有考虑过读者。要让更多的读者读得进去,就需要不枯燥,那就不能是纯学术的研究。《跨出封闭的世界》在学术界也是被认可的,现在也已经出了第三版了。在出第三版的时候,我把一些枯燥的统计表删减了。原本书里有300多个统计表,那是很枯燥的,完全没有考虑到读者的感受。但是在写《街头文化》的时候我已经意识到了这一点,虽然仍然是纯粹的学术追求,但是表达的方式上我想,让历史研究之外的人也能读得进去。从《街头文化》到《茶馆》再到《袍哥》,趋向就越来越明显。特别是《袍哥》这本书,我把它当作历史和文学结合的文本。在我其它的书里,我比较少用到景色的描写,那种细节的描写,是尽量避免的。这种描写放在《袍哥》中是不违和的,但我不能想象这种描述放在《跨出封闭的世界》中,肯定很不搭。《碌碌有为》中的故事是非常多的,就是要给读者讲故事,这是一种追求,以后我的写作还会在这方面努力。但是每个课题不一样,不同的课题使用的写作方法可能也会有不同,进行适当的调整,不会千篇一律,变成一种套路。必须由具体的题目来决定写作的方式。

《新民周刊》:有一位著名的历史学家也以文学性著称,那就是史景迁。当然他的作品也因为文学性还受到一些争议,您对他的作品怎么看?

王笛:史景迁和绝大多数历史学家的写作都不一样,在西方,他也是另类。我也说过,如果我们要做学位论文,那肯定不能走史景迁的路子。但是如果只是作为一种历史写作,把历史、文学和历史叙事有机结合在一起,那么史景迁是很好的范本。我们写历史有两个目的,一是学术探讨,就是写给同行看的。我觉得这不应该成为历史写作的全部。每年出版多少本学术专著啊,但是能进入到大众视野的有几部呢?少之又少。大量的资源浪费了,也影响到我们的历史阅读。为什么大家越来越不喜欢读历史书?是因为我们的历史写作出了问题。不过这两年开始有些变化,就是我们历史写作者不断地努力,越来越受到普通读者的关注。我们历史学写作的改变,就是想怎么能让读者读得进去。史景迁在西方也很有影响力,我在美国教书时经常把他的书作为教科书,这是好读的书,而不是枯燥的书。

上图:史景迁。

上图:史景迁作品《利玛窦的记忆宫殿》。

从微观现象来探讨宏大问题

《新民周刊》:您在中信出版社出版了两卷本的《碌碌有为》,上卷“人、日常和文化”聚焦中国人的日常生活与文化,下卷“家、群体和法律”,则讲述家族、群体和法律,这样的划分是怎样考虑的?

王笛:我在后记中也提到过,这本书因为是我在讲稿的基础上写成的。原始的讲稿一共是156讲。前前后后花了两年的时间。我每一讲都讨论的是一个方面的问题。后来要出版的时候,我就把整本书的结构进行了重新的编排。156讲每一讲都用在了这本书里,但是需要一个内在的严密结构。当然也可以顺着原来的顺序把156讲直接出版,但是我既然把这本列为“零门槛”的读物,那么首先线索要清晰。所谓“零门槛”就是一个没有历史学背景的读者,他都能从这本书中间得到收获。所以最后我把这156讲顺序完全打乱,重新考虑它内在的结构,就形成了上卷7章和下卷7章。上卷7章围绕人来讲,下卷主要围绕的是群体。我一直强调,我们写日常微观史,一定要看得到人。在人的故事中间,很多很多的人就组成了群体,从家到家族,到社会组织。如果只讲到个体的人,还不能呈现出中国社会内在的结构,还不能呈现出家庭、家族、群体、各种社会阶层,他们在社会中扮演了十分重要的角色。

这样上下两卷的结构,就是想找到最合理的形式,让读者一章一章读下来,能看到其中的关联。而不是零散的,不是一盘散沙。而且为了帮助读者理解,我在每一章前都提出了主要问题,就有点像教科书。每一章可以提出七八个问题,甚至十来个问题,这些问题就是本章中我要围绕讨论的中心。在每一章结束以后,还有关于本章的三到四个要点的小结。讲了这么多琐碎细节,讲了这么多故事,讲了这么多社会现象,甚至引用小说、诗歌、绘画等各种资料,还有人类学、社会学、历史学的研究,我们到底发现了什么?每一章后面的小结就是帮助读者的总体理解。

读者也不用从第一章开始读,你可以选任何一章,每一章都涉及某一方面的问题,都是相对完整的。这本书尽管不像严肃学术著作那样每一条资料后面都有注释,但每一节之后都有征引资料的目录。我们这一节的参考资料来自于哪里,这个目录都加以说明。我书里的每一个说法、每一个概念、每一个故事都是有来源的。有了这个目录,读者如果对某一方面感兴趣,可以去查阅更多的资料,进一步挖掘,可以扩大你某方面的知识储备。所以这本书考虑还是比较周全的。即便不可能每个读者的每一种需求都满足,但我想还是考虑了大部分读者的阅读需求。

《新民周刊》:实际上,微观史学研究,还是要从微观现象来探讨宏大问题。

王笛:是的,任何一种微观现象背后都有宏大的问题。像我的《街头文化》一书要解答的,就是精英文化和大众文化之间的冲突。在《茶馆》研究中,我主要回答地方文化与国家文化的冲突。《那间街角的茶铺》中,则有更多我个人的进一步思考,特别关于民众史观的思考。《袍哥》的研究是要解决地方暴力与秩序的问题。袍哥作为一种秘密社会组织,它是地方秩序的维持者,又使用暴力来达到对地方的控制。

上图:(左)王笛作品《茶馆:成都的公共生活和微观世界,1900-1950》。(右)王笛作品《袍哥:1940年代川西乡村的暴力与秩序》。

我在《碌碌有为》中讲了这么多,人口、城市、社会组织、公共领域、法律、宗族等等,到底你发现了什么?我在这本书的最后,总结为三点。

第一,中国社会的演变。之前我们都认为古代中国是个停滞的社会,从黑格尔开始,到亚当·斯密,再到卡尔·马克思,都持这种观点。就是因为中国停滞了,所以落后挨打。这是对中国文明极大的误解。我用了这么大的篇幅就是在说明,中国一直在进化、演化。这是从日常生活来看,比如中国人的饮食。各种外来作物的引进,我们的农业、工业、技术、城市的发展、贸易的扩大、亩产量等都在变化,工艺水平的提高,我们的文化也在进步,戏曲、小说都在发展。

无数的证据都在证明这一点:中国社会从来没有停滞,不断地发生变化。所以我们在回答一个非常大的问题。改革开放之后,史学界讨论最多的就是我们为什么会挨打。得出的结论就是我们的社会停滞了,西方强大了,我们落后了。我认为这不是对中国历史的一种正确的解释。

第二,中国社会的结构问题。这个问题要从金观涛的理论谈起,金观涛写过一本非常著名的书,即《在历史的表象背后——对中国封建社会超稳定结构的探索》。他认为中国的王朝更替,这样的轮回,是非常稳定的,我不认同这种说法。其实这种王朝更替恰好证明了中国古代社会的不稳定。每次的改朝换代就是以多少生命的牺牲为代价的?这是社会的大动乱。这根本不是一个超稳定的结构!现在我们对秦始皇的赞美,不过是帝王史观观念的产物而已。而且,中国自秦始皇之后,根本就不是封建社会了。我从来不用封建社会这个词。所谓封建社会就是个分权的社会,而且没有内部的流动。就是农之子恒为农,农民的儿子就永远是农民,贵族的儿子就永远是贵族。我讨论了科举制度的问题,唐代之后有了科举制度,中国内部有了阶层的流动,科举制度证明中国是有阶层流动的。通过科举考试的成功来改变你的身份,改变整个家族的命运都是有可能的。

第三,中国社会的动力问题。这些问题的思考有助于我们了解今天的中国。我想说的是国家机构(state)的强大,并不等于民族国家(nation)的强大。一定要认识到这个问题。一个民族国家的强大主要要依靠社会,而不是依靠官员,依靠国家权力机构掌握一切资源,由国家机器来做出一切决定,靠一个领袖来决定一个国家的方向。一个国家要有集体的智慧,要依靠每一个民众,每一个民众都有权利和义务。这才是一个健康的社会,中国要靠社会才能稳定。

上图:王笛。

这就是《碌碌有为》最主要的发现,这三个方面其实远远超过了中国社会史,实际上这是对中国历史宏观性的思维和看法,我觉得这本书的价值也在于,它超越了我们认识的日常生活琐碎的故事,从中找到系统性的、能够给我们启发的、能够回答大的问题的思考。记者|何映宇