金宇澄谈《繁花》改编 影视剧是导演的作品

根据金宇澄小说《繁花》改编、由王家卫执导的同名电视剧正在热播中。

时间回到2013年11月,小说发表才半年,王家卫已经主动找到了金宇澄。后来金宇澄回忆起这段经历格外感慨:“当时上海有一些同行还不知道这本小说,但是他已经知道。”《繁花》在《收获》杂志上发表,上海文艺出版社出版图书后,也有一些人找金宇澄谈影视改编权,但王家卫的一句话打动了金宇澄:“导演说的一句话特别打动我,他说你写的就是我哥哥姐姐的事情。”

金宇澄没有参与电视剧的剧本创作,他说,小说交给一个导演,剧集就是一个新的生命。“好的导演,不可能原封不动去拍摄小说的。”

而对于这次改编,王家卫的自白是:“《繁花》这本书一共有三十一章,没有连贯的故事,表面是饮食男女,里面是山河岁月,时代变迁。面对这样的一个结构,如何下手,简直千头万绪。原著里有一千多处‘不响’,‘不响’不代表沉默,它是一种留白,凡是我不想讲的、不能讲的,讲了为难自己、为难别人的,不响。这也是一个创作者的态度,我只讲我能讲的、我想讲的、我讲得好的。”

“对于书迷我的建议是,带着《繁花》看《繁花》。每个人心里都有自己的《繁花》,我跟你们一样,只是一个读者,我的解读只是我的一家之言。对于没看过原著的观众,这个剧集只是蛋糕中的一块,看完之后意犹未尽,我建议你们去看原著。”

王家卫拍《繁花》

《新民周刊》:王家卫拍《繁花》的同名电视剧,你参与了哪些工作?

金宇澄:王家卫是上海人,对《繁花》有自己的想法,而且他也是第一次拍电视剧,(这次过程里)他照搬了美剧的生产流程和做法。在电视剧拍摄前,我只是把小说的影视改编权给了他,然后应他的邀请,参与了最早期的策划环节,比如收集历史材料,做某些内容的解释,做一些初期的准备,包括做一些故事场地调查等等。

之后,《繁花》的整个剧本创作,都跟我没有关系,我连剧情都不知道。编剧是《我的前半生》编剧秦雯,我只是有时候和导演和编剧聊大天,几个人一下午喝茶,讲讲八十年代、九十年代上海的各种事情,然后记录在案。

《新民周刊》:奇怪,很多导演都爱找小说原著作者写剧本。比如冯小刚总爱找王朔和刘震云写剧本。

金宇澄:其实王家卫和冯小刚不大一样,冯小刚真的是找刘震云去写剧本。王家卫不是,他就是想跟作者聊这个小说,进一步和编剧一起,面对面深入聊。他的电影《花样年华》,也是在香港生活的上海作家写的剧本底稿,导演自己也介入剧本创作。你根本搞不清楚王家卫的剧本和故事,究竟怎么来形成最后的版本的。

当然,另一方面,作为《繁花》作者,我也不是太想知道电视剧的故事走向。你想,任何一个导演(做影视剧改编),绝对不可能还原小说原著,肯定是要有自己的主张。要导演拍得和原著一模一样,不可能。只不过是很多影视剧需要有一个小说托底,有那么一个故事固定的氛围在里面,再进一步创作就比较方便;而凭空编出来的故事,相对来说就“虚”一点了,不那么实在。

上图:电视剧《繁花》。

《新民周刊》:王家卫签的《繁花》版权包括了电影版,现在电视剧已经拍完,那电影版进行得怎么样?

金宇澄:现在就我所知道的信息,王家卫就是在做一个《繁花》的剧集版。电影的项目没有知悉过,至少在我这边不知道他究竟是怎么做,这方面的情况,我真的是不知道。

我也不大问他,他忙得要命,电视剧杀青已经一年多了,但一直在补拍电视剧的镜头。王家卫的这个性格大家知道,不到最后1分钟,根本不知道他取舍的是什么、取舍多少。

《新民周刊》:王家卫没给你看电视剧的样片吗?

金宇澄:没有,我就看了20分钟的电视剧样片,我觉得画面确实就像电影一样,做得确实不一样,他的这种艺术特点非常明显。

至于到最后,电视剧真的要播放时是不是这个样子,我也不知道,因为一切都是在一个不确定的氛围里。

《新民周刊》:我知道,你写《繁花》是无心之举,没有任何功利之心,就是在网络论坛里玩,写了一个帖子发展变成了小说,这是我见过的作家里头,最赤子之心的写作。

金宇澄:王家卫就说我:老金你真是亏,你这个《繁花》,那么多故事,换一个人能写好几部作品了。这是王家卫的原话。我当时回答他说,我是不考虑这个的,我就是要把小说做到最好就好了。这个想法和别人不大一样。

各类样式的改编

《新民周刊》:《繁花》已经有了电视剧和沪语舞台剧,还有评弹、话剧,你喜欢哪一种艺术形式的改编?

金宇澄:作为原作者,改编权给他人了,我就不管不问了。

评弹版的改编,取了原作一块内容。后来我看实景演出,台上坐着六七个人,就把其中一章轮流又弹又唱。我后来仔细一想,因为人多,背台词就可以省很多工夫,等于集体在一起就把这个活给干了,实际是一种相对来说比较轻松的办法。舞台剧《繁花》第二季的内容比第一季要好一些。话剧《繁花》都是小说内容,有些原作的味道。电影电视的改编,相对要求就更高一点。真的变成电视剧或者电影,那真的就是导演的作品了。这些不同也是样式的关系,过审的要求也都不一样。

我后来才发现,《繁花》最合适的(改编样式)是苏州评话,一整本,一点点说下来。但这又像是一种不可能的任务。你想,艺术家要彻底把这本书给背下来,那要多大的热情、多大的意志力才能做到啊。所以现在最合适的改编还没人做。过去那种做评话的老先生,一辈子就说几部书,现在谁还会有这么大的兴趣,花这么大的体力、这么长的时间来做这件事情啊。

《新民周刊》:以前中国作家总把写电影剧本和写电视剧本当成一个坏事,还被批评家说成是万恶之源。其实我觉得作家写电视剧和电影剧本,对小说创作也是有好处的,比如讲完整的故事,要有结构和逻辑,包括人物的对白。

金宇澄:“万恶之源”这个说法也太严重了。我写过电视剧,应该说,“对话”这一块的锻炼,很有帮助。但电视剧的逻辑性、对话,和小说对故事和对话的要求,实际又是不大一样的。因为文学最要紧的是语言,很多作家都这么说过,语言体现了一种文本的样式。小说的语言和样式这一块,和电影、电视剧要求完全不同。

《繁花》与城市文学

上图:舞台剧《繁花》第二季。

《新民周刊》:《繁花》是40多年跨度的上海生活,一本上海市民的“凡人传”。跳出了政治、经济和社会宏大的场景,写人与街道的关系,因为人,街道有了体温,有了感情,血肉相连,有了味道。

金宇澄:上世纪30年代,上海有一本《亭子间嫂嫂》,是一本所谓的通俗小说。亭子间嫂嫂呆在亭子间里,各行各业的男人都来找她,以不变应万变,通过来人的各种自述,记录当年人群的状态,城市的侧面就出来了,这也是严肃的文学主题。《繁花》尽量借助无数的人,显现无数的人生和声音。

《新民周刊》:市井生活和市民叙事,在以往的小说里,并未占据主体的位置。

金宇澄:城市主题是被打压的。几十年停止人员流动,城市一度处在沉睡边缘,然后开始苏醒了,人口又开始聚散,开始积蓄各种复杂变化和感受。农村题材包括小镇生活,永远是活跃的,绘声绘色的,写农家门口有一条路,有一棵大树,小院前后风景是怎样的。城市风景也许更复杂,它的风景就是街道、建筑与人——很多建筑地标,各种不同的店铺,不同的功能街区和场景。出没在农村和城市的人,两者的丰富性,可以充分比较。

如果把市井生活理解成不同城市的观察、不同地域的表达,更能增加魅力和感染力。这和乡土文学的内容其实也一样,作者视角的形成,摆脱不了原生地的遗传,相信在我们城市化的今天,集中书写城市的时代,已经不远了。

《新民周刊》:你不同意“城市无文化”的论调,为什么?

金宇澄:这是很旧的结论,习惯以城乡分类。乡土不高出城市一等,其实表达乡土与城市情感的途径是一样的,没有高低之分,只有写得好和不好之分。

城市也是孕育文学的极佳温床。城市早已成为很多人的故乡,人生之源。

《新民周刊》:到目前为止,上海在文学上似乎远未建构完成……

金宇澄:上海是中国城市发展最完备的地方,都市的样板。上海的生活方式、市民状态,是很具有代表性的。写城市,你要深入到城市生活中,(要熟悉)这里的人是怎么生活的,知道他们的喜怒哀乐。

《新民周刊》:你说茅盾的《子夜》对你写《繁花》有影响,为什么?

金宇澄:《子夜》好在什么地方?当然现在看,它里面好像阶级太分明了,写资本家、工人等等,但是它会让你感觉有整体的东西。茅盾这个点是非常好的,分成几个点写出整体的东西,是和集中在一个点上写是不一样的。这是我的想法。

书写沉默的大多数

《新民周刊》:《繁花》用文字还原了普通市民的日常生活,只往人生琐碎里去,你为什么要这样写?

金宇澄:我觉得,小说应该有一个生活主张,把这些人的生活写出来,不强调什么。人生就像是一棵树,或者像一片树叶、一朵花,没有更重要的任务。我们总觉得我们的时代特别重要,但是实际上非常脆弱。树叶一旦被风吹走,根本找不到它在哪里。要趁它还在的时候描写就可以了。

小说实际状态和人生状态是一样的,它有一个规律,像一朵花一样,花开必定凋零,最后枯萎死掉。肯定是这样的。所以我很多年没写小说,是有好处的,如果《繁花》在20年以前就写掉的话,我还没把人生看这么清楚。

《新民周刊》:《繁花》里写的这些人物,有什么分别?

金宇澄:沪生是土生土长,实际上的干部子弟,和北京一样,上海也有王朔小说里写的大院子弟,主管城市阶层的后代都是讲普通话的干部子弟,不过这个普通话带有上海某地域口音,就是所谓的“塑料普通话”,类似的包括“复旦普通话”“同济普通话”等什么四大普通话,等于是一种社会阶层特征。我父亲是苏州人,他讲上海话带有苏州口音,个人认为,上海话难免都带有各种历史口音。

《新民周刊》:城市的灵魂就是人,所有景观街道只不过是背景,是绿叶,红花是人。把人写好了就有了生活,有了体温,有了感情,这个城市自然就有了它的气魄。

金宇澄:过去说的“文学是人学”。上海人怎么生活的,应该有很多道具,应该有很多背景。我有七年的时间在北方,我形容是一只脚在上海,一只脚在外面,可能看得更清楚一些。

要了解这座城市,首先要了解城市里的人,了解他们的喜怒哀乐。有很多时候外界的知识分子用他们的眼光来批判上海的市民,那就产生问题了,实际上应该用市民对照市民。

还有一个我觉得要有一种可看性,要丰富一些,要有一些色彩。我有时候网上看,发现很多人对上海的历史都不了解,甚至会有人说:上海这个城市,全国人民养了你们多少年……我会在小说里边做一些实事求是的交待,包括上海大量的工厂迁到安徽等等。写这些东西也是因为不大有人来做。

《新民周刊》:《繁花》里的人物名字,取得也很好,小毛、阿宝、沪生、蓓蒂,这些名字自然而然就带出了社会阶层和家庭出身。工人阶级小毛,资产阶级阿宝,革命子弟沪生,知识分子家庭蓓蒂。

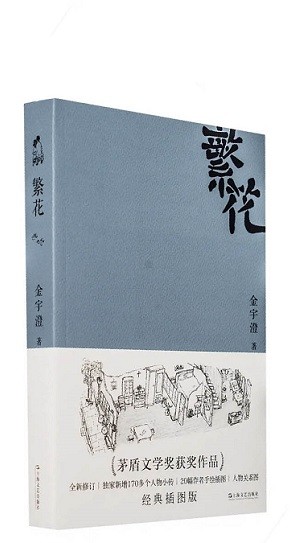

上图:小说《繁花》。

金宇澄:毕竟我给他们取名,要稍微符合一下他们的身份。我一个朋友,就是过去工人阶级的子弟,过去弄堂里边他的小名叫猫狗,就等于像北方人的小名叫拴柱之类的。什么意思?猫狗就是好养活,普通老百姓家小朋友的外号和资产阶级家庭孩子的外号,在那个时候也是有区别的。当然我要增加一些真实感,《繁花》在杂志上发表的时候,有些人物的名字也重新做过,所以和网上的小说版本有点不一样。

《新民周刊》:在《渴望》里,王沪生是一个薄情薄义、道德败坏之徒。在一些(刻板成见)里,上海总是没什么好的形象……我看你在作品里也提到了这种(成见)、嘲讽。

金宇澄:我只不过是很平静地把我所知道的,告诉了诸位。为什么我在语言上做了那么大量的修改?目的就是要打通互相之间的隔阂。

我在《繁花》里借人物说了一句话:任何人到上海就是上海人。所以这里边没有地域差别,因为我在外面生活过,也是表达了我的一种想法。当然要借助很多故事、很多细节、很多人物来说。那么,真正的上海生活是什么样子的,真正的上海人是什么样子?那些批评上海人的外地人并不想了解,也不想知道。我笔下的这个“沪生”和王朔笔下的“沪生”是完全不同的形象,因为我懂上海人,没有什么其他的意思。

与众不同的故事

《新民周刊》:你在饭局里听过一些奇闻异事后,都是回家做笔记吗?

金宇澄:没有。我在弄堂网要写《繁花》的时候,觉得这是一个长篇,那时候我才把所有脑子里想到的故事做一些选择。经验之内的,大家都知道的,我不用了。我要把我觉得有趣的故事串起来。

《新民周刊》:城市里什么样的故事会被你记住?

金宇澄:与众不同的故事,独特的故事。《繁花》书里写过,一个饭局有个女孩子,不知道她是干嘛的,上海小家碧玉的样子,有人问她,你什么时候结婚啊?她说,我阿姨跟我讲,还是先“包”三年,到时候再说。听的人一吓,问她阿姨是干啥的,她很自然地说,给一个日本人“包”着。

朋友事后说,弄堂里的小姑娘,找一个小职员结婚,之后也就吵架。如果找一个优质香港人、日本人生活三年,个人品位就上去了,腔调不一样,气质也不一样,不等于上一个免费三年学习班?

我觉得奇怪,在一些市民阶层里边,这种事情是可以公开场合谈的。我们这个圈子是不可能这样说出来的。所以这个事情就永远不会忘记了。

再比如巴尔扎克的《两姐妹》。姐姐是一个大公司小职员,每分钱都存起来,找了一个小职员平平安安过一生;妹妹也一样是小职员,每个月把钱全部花完,还借钱买衣服打扮,她不愿意过姐姐的平凡生活,要打入上流社会,最后她终于找到了一个很有钱的老男人。

这个故事到现在还有意义,究竟是姐姐平平淡淡过一生有意义,还是妹妹这样起伏、折腾更有意义?她们谁的生活更有意义呢?我就在小说里讲一些也许是别人疏忽的内容,我对这个感兴趣。

上图:金宇澄自画像。

《新民周刊》:什么故事才可以用到小说里?

金宇澄:《繁花》里陶陶和小芳很恩爱,他们同居了,后来小芳不小心从阳台上掉下摔死,警察拿出她的日记,里边都是小芳在骂陶陶,几月几号没交房租,几月几号在干吗,和表面的恋爱过程完全是两样的。他们两个恋爱的时候,这个女孩子特别懂事,特别好,陶陶没想到最后的结果是这样。

这个故事是我看电视案件看来的,一个上海中年男人,在饭店认识一个服务员,最后离婚,跟服务员结婚,每个月工资交给她。没想到这服务员原先是坐台小姐,男的一出差,她就把以前的客人叫到她家“做生意”。男人回来总觉得情况不对,因为深爱她,每次吵架都让步,而服务员总把这个男的骂得狗血喷头。最后一次吵架,男人把几年积压的情绪一起爆发,一怒之下把她掐死了。男人大哭一场,给服务员买了化妆品和里外衣服,把她放在床上,给她化妆打扮,准备躺在她身边触电自杀。结果没想到电线短路跳闸,整个楼断电,他跑到屋外去看,门没关好,灯突然亮了,楼道里的邻居看见屋内情况,他给服务员抹的口红一塌糊涂,看上去特别吓人,于是案发。

警方调查,打开女服务员日记,结婚三年,日记里一个字没提男人,老是写:我缺钱,这个月我要挣多少钱;下个月记账是,我太需要钱了,太需要钱了。估计因为这个日记本,法官觉得这男的太亏了,最后判他15年。这种案子肯定是死刑,所以这故事印象深刻,看一眼就记住了。

另外一个故事,一个中年妇女跟丈夫过得没意思,儿子读高一,她在外面跳舞,和舞厅的音响师有了婚外情。未婚的音响师每晚搂搂抱抱,送她到弄堂门口,全弄堂乘凉的邻居都看到。后来邻居小孩把此事告诉了她儿子,高中生晚上等着,看到了母亲与情人的丑态,隔天去了舞厅,拿了一把长刀,把音响师捅死,然后跑掉了。

音响师当时还没死,他一看就知道,是女人的儿子。警察来了现场,(音响师)为了保护女的,对警察说,凶手是一个三十几岁的外地人。公安局调查出真相,儿子被抓,女人嚎啕大哭,老公也跟她离了婚。

这样令人震撼的生活,想象不出来的。我觉得这是有力量的题材,有真实的背景依托,让人难忘,它应该属于小说。

《新民周刊》:小说结尾部分,为什么用了《新鸳鸯蝴蝶梦》的歌词?

金宇澄:阿宝讲,这个社会还有什么新的内容呢?小毛他要死的时候,他要抓住什么呢?什么也抓不住,唯一能够带走的,就是一些温柔同眠的事情。你的房子,你的汽车,你的钱,能带走吗?我经历了很多同伴的死亡,包括一些很有钱的人,死的时候告诉我,唯一能带走的就是过去和某某人的记忆,还是男女之间的这种感情,这是能够触碰到心灵最深处的东西。当然,这也是一个未知数。所以我用了这个流行歌曲为结尾。

《新民周刊》:据说,在这个小说里边,有1万多个故事?

金宇澄:实际上我也不清楚……恐怕是宣传上或者评论界夸张了吧。他们的意思是小说里边讲的故事特别多,很简单地就把故事讲完了。

现在这个年代,没有像蒲松龄那样搜集故事的人,但有些生活中的故事真的蛮有趣的。不过,每个故事也不一定都要写成长篇小说。特约记者|张英