草婴,我们一直读下去

“草婴先生在那个特殊年代,因为扛了一个大包,把脊椎压坏,躺在木板床上不能动。是什么在支撑他?我听草婴先生的夫人说,他说我要活下来,就是要把心目当中列夫·托尔斯泰的小说全集翻译完。”今年3月24日,当宁波“草婴文献馆”开馆之际,上海文艺出版社副总编辑、上海文化出版社总编辑姜逸青在《草婴译著全集》展柜前,如此说道。

当天,在宁波图书馆永丰馆三楼举行的“宁波人文馆·草婴文献馆”开馆仪式上,来自沪甬两地的众多文化界人士、翻译爱好者和市民前来,共同纪念草婴先生101岁诞辰。原名盛峻峰的草婴,浙江宁波镇海人,上海翻译家协会第一任会长,著名俄罗斯文学翻译家。他不仅翻译了莱蒙托夫、卡塔耶夫、尼古拉耶娃等人的作品,更是倾不止20年之力翻译了托尔斯泰的全部小说。

2015年10月24日,草婴先生过世。当时,草婴夫人盛天民女士表示,要完成草婴先生的遗愿,“留一块墓地,不如建一个书房”。未想,2018年7月19日,盛天民女士也去世了。

好在,2019年3月23日,又是一年梧桐新叶方生的季节,在草婴先生生日前一天,也是当年的上海市民文化节开幕当天,位于徐汇区乌鲁木齐南路178号的草婴书房,与乌鲁木齐南路178号2号楼的夏衍旧居正式向公众开放。从“人道主义启蒙”到“中俄之桥”再到“翻译之道”,那些原版书籍、手稿原件、书房场景,令读过草婴先生翻译的那些俄罗斯文学作品者,有了新的收获。也不禁令大家都共同回味起“留一块墓地,不如建一个书房”之语。

草婴的小女儿、国际艺术家盛姗姗告诉《新民周刊》记者,父母在世的时候,她回到上海,自然有探望之意,也有回家之感。而在父母离开后,她回到上海,多会去草婴书房转转。“至今,我已经去过十几次了。每一次前往,都有一种家的感觉。那些书,那些陈设,总能让人有一种与父母相近的气息。”盛姗姗说。当然,以人文意蕴而论,徐汇区衡复风貌区的夏衍旧居、巴金故居、柯灵故居等等,与草婴书房一起,散发出浓浓的、上海特有的一种滋味……

上图:草婴书房。摄影/孙中钦

寻找光明的去处

“2020年9月9日,托尔斯泰诞生192周年之前,精装纪念版草婴译《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》面世。当年10月24日,在草婴离世五周年那天,我们在线上直播了‘云游草婴书房’活动。第二天,我和作家赵丽宏、孙甘露、周立民以及翻译家徐振亚在朵云书院开了读书分享会。在筹备这两场活动的过程中,我渐渐找到了许多问题的答案。” 人民文学出版社外国文学编辑室俄语编审柏英如是说。

上图:《战争与和平》手稿。

柏英在担任新版草婴译著责任编辑、编审的过程中,逐渐领悟到草婴先生生前所说,“在翻译的时候,我和书中的主人公是紧紧跟随的,他们的喜怒哀乐,生活遭遇,尽量去感同身受,几张稿子,一支笔,在这样的环境里,不是过一两天,一两个星期,而是终生”。

在草婴先生的外孙张盛海看来,自己自幼看到外祖父伏案翻译。而这只是草婴先生翻译生涯的后半段时光。而外祖父早年那些逸闻趣事,张盛海也只是从一些前辈的怀念文字中获得,或者则是耳闻。

1938年3月11日,15岁的少年盛峻峰看到一则报纸广告,流亡上海的俄侨苏依柯娃,为谋生创办了俄语学习班。盛峻峰依照广告上所登载的地址,找到了位于南昌路上的苏依托娃的住处。他按动着门铃,实际上也按动了一生的功业与机缘。开门的中年妇女正是苏依托娃:“小孩,你来干吗?”

“我要学俄语!”盛峻峰回答道。而苏依托娃报出了每小时一块钱的高价。在当时一般人的工资不过每月二三十块钱的年代,盛峻峰每个月能从父亲这儿得到五块钱的零花钱。他决定每星期去苏依托娃那学一次俄语,也在苏依托娃的指导下购买了《俄文津梁》。渐渐地,草婴感觉“吃不饱”,又去位于虹口的内山书店购买了《露和辞典》——所谓“露”,是日文翻译“俄罗斯”的首字;所谓“和”,当然指的是日本。那时候的日文中比如今夹杂更多汉字,也令没有学习过日语的少年盛峻峰得以借助其中的汉字间接地学习俄语。之后,在地下党员姜椿芳教导下,盛峻峰的俄语水平突飞猛进。

短短两年多以后,盛峻峰就开始翻译苏联作家普拉东诺夫的《老人》。1942年,这篇译作发表在当时上海出版的《苏联文艺》月刊上。译者署名:草婴。在日寇占领之下的上海,这样一个笔名当然可以一定程度上不那么突显译者本人是谁。而盛峻峰之所以取了这么一个笔名,是应和了唐人白居易的千古名作——“离离原上草,一岁一枯荣;野火烧不尽,春风吹又生。”他说:“草婴,就是比小草还要小的意思。我觉得自己很平凡很渺小,好像一棵小草,火烧也好,被人踩也好,但我不会随便屈服,有了条件我还是会重新长出来。”

自此以后,一发而不可收。上世纪50年代翻译肖洛霍夫的《一个人的遭遇》,60年代翻译莱蒙托夫的《当代英雄》,及至70年代选择列夫·托尔斯泰——《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》……

在翻译《安娜·卡列尼娜》时,安娜的命运时常使他深陷其中。学生章海陵记得,有一天自己上门拜访,发现老师有些异样。他起身告辞,草婴一再挽留。过了一会儿,草婴动容地说:“安娜死了……我刚才在翻译‘安娜之死’,心里难过。”

草婴是让安娜为中国人熟知的译者。在盛姗姗看来,中国之所以有一大批人对俄罗斯文学如此钟爱,有着不少原因。比如,中国有不少人是很喜欢看书的,读书人很多,也重视外国文学。“另一方面,中国与俄罗斯在某些发展阶段,国情有相似之处。”盛姗姗说,“在过往的岁月中,俄国乡村是采取木犁耕地的,中国乡村亦然。在托尔斯泰生活的年代,俄国也向往西方,希望学习西方,让自己的祖国富强起来。而中国同样从农业社会走向工业化,也有一个向西方学习,又经历失败,又不屈于失败的过程。在这个过程中,苏俄文学映入中国人的眼帘。也就是说,中国人的许多心态,特别是当年知识界人士的许多心态,与俄罗斯是相通的。”在美国生活、工作多年的盛姗姗更发觉,列夫·托尔斯泰的著作在全球范围内来说也堪称受众巨大,还有著有《静静的顿河》的米哈依尔·肖洛霍夫,是1965年度诺贝尔文学奖得主。在西方,肖洛霍夫仍有不少读者。“这证明了俄罗斯文学其实是比较强大的,对世界文学有重要影响。”盛姗姗说。

少年时的盛姗姗,因“文革”的关系,只接触过奥斯托洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》、高尔基的《我的大学》。改革开放后,发还家里不少书,使得她读到了肖洛霍夫的《一个人的遭遇》——正是父亲翻译的。尽管那个年月不少时光与父亲聚少离多,可对于当年的盛姗姗来说,她阅读着父亲的翻译作品,也阅读着父亲的翻译家朋友们互赠的作品,有一种独特的品味在心头……

在2018年开始重新编辑草婴译列夫·托尔斯泰小说,对照托翁原著核查的过程中,柏英常常不由自主地自言自语:“草婴先生,您这样处理是为了……吗?”“草婴先生,您这样转换真是妙啊。”与此同时,柏英心中也生出一个疑问:为什么草婴先生能够完整而精准地再现列夫·托尔斯泰的小说世界?由文本能否进入草婴的内心世界?总之,柏英品味出翻译家徐振亚老师的一句话:“不同的翻译家翻译哪位作家、翻译什么作品,有自己的特点和兴趣。草婴先生选择托尔斯泰,这是一个长期的过程。”终究,柏英得出看草婴翻译托尔斯泰小说的一个直感——“黑暗是路途,光明是去处”。

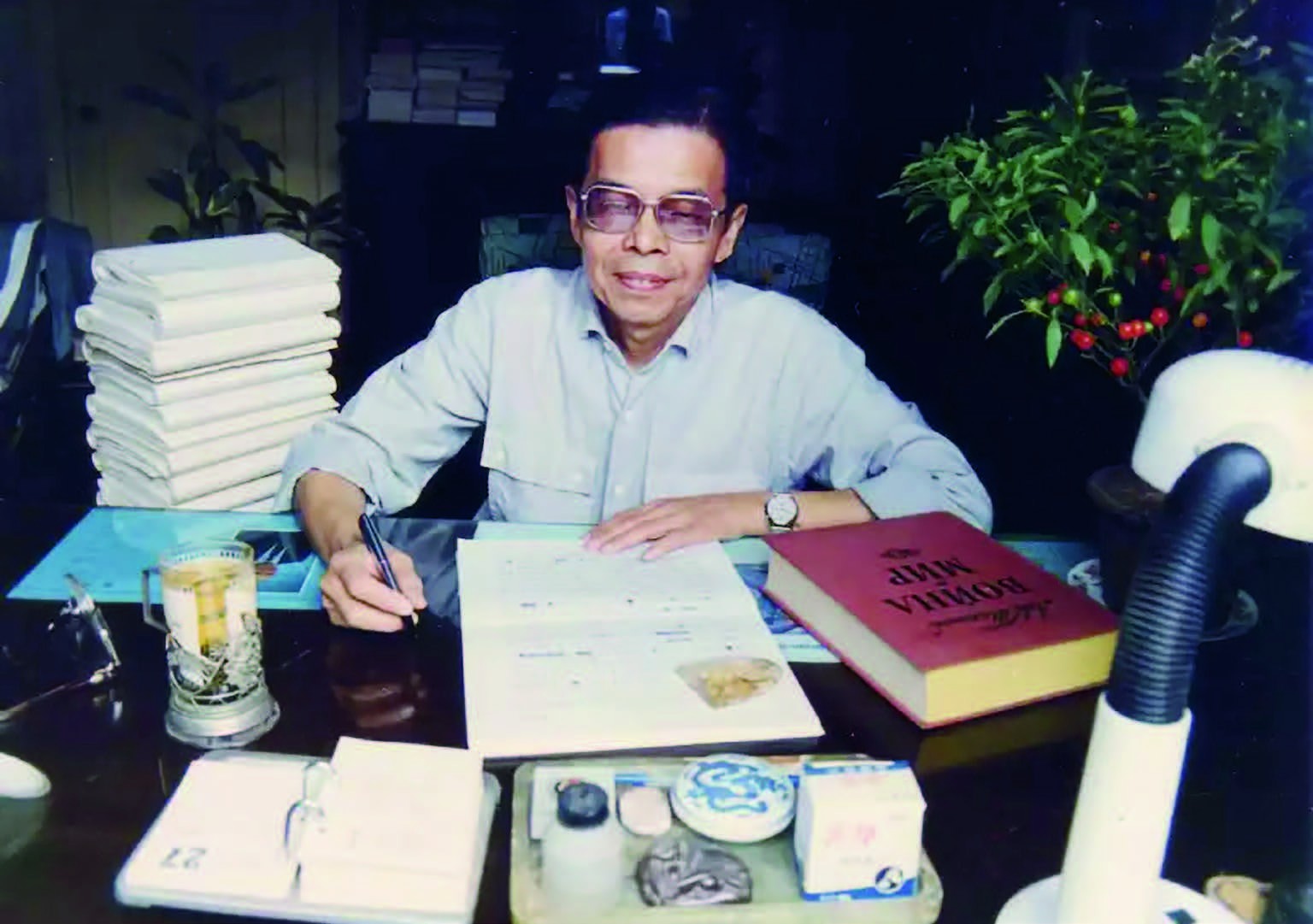

上图:正在工作的草婴(1989年)。

张盛海告诉《新民周刊》记者,自己从小看到外祖父“爬格子”。“他是位极其自律的人。有着极强的时间观念。他曾言,自己吝啬时间,就如同犹太人吝啬金钱。”张盛海透露,草婴先生由于幼时体弱,而更感到生命历程的转瞬即逝。因此,他在不惑之年开始翻译托尔斯泰巨著的时候,其实已经制定了规划——70岁前翻译多少;80岁前必须完成翻译。“因此,外公那时候每天上午唤我起床,然后从8点开始工作,一直到12点。总之,一个上午是他的工作时间。起初,他每天翻译2000字,到上了年纪,就每天翻译1000字。”张盛海说,“别看外公总体来说一生是自由职业者,也就是说没有单位,不用去通勤,可他对自己的时间管理比上班的人更严格。比如上午他工作时间是不接电话的。如果电话铃响,要么是外祖母接电话,要么是家里的保姆接电话。她们接完电话,将来电人和主要事由记录一下,下午外公才会一一回电。”

“父亲当年规划翻译托尔斯泰三大巨著,顺序是《安娜·卡列尼娜》《复活》及《战争与和平》,之后再‘攻’托翁大量的中短篇。”盛姗姗说,“我后来才想明白其中的道理,父亲一开始就把自己年龄、精力及健康状况考虑进去了,他要和时间赛跑,要以最可靠的方式尽力而为,把托翁的整座文学丰碑完美地迁移到中国来。”

改革开放以后,中苏关系正常化,特别是苏联解体后中俄关系的发展,使得俄方也开始重视起草婴先生。

1985年,年过知天命的草婴访问苏联。“我也还没有年轻到可以慷慨地浪费青春年华的程度,也没有老到可以心安理得地等待死亡。”这是他把自己的一大摞译本交给苏联作协时,面对他们的惊讶时所说的话。张盛海至今还在慨叹,自己的年龄逐渐接近外祖父当年访问苏联时的年龄,却至今很少见到有翻译家将一个外国作家的几乎全集给翻译出来。也正因此,他越来越感悟到外祖父当年事之重要意义。

“2003年,父亲八十岁。时任俄罗斯驻华大使罗高寿来函称,‘您在我国受到深度尊敬,因为通过您的才华和勤劳,中国读者能够认识托尔斯泰、肖洛霍夫的许多作品以及其他苏俄作家的杰作’。”盛姗姗说。时任俄罗斯驻沪总领事柯富安称,草婴先生是“连接两个伟大邻国人民心灵感情的拱梁”。

盛姗姗对罗高寿提及父亲的“才华和勤劳”,有着作为家人的“零距离”体会——如果没有父亲当年的“与时间赛跑”,谁又能证明他的才华与勤劳?

仿佛说“我会的”

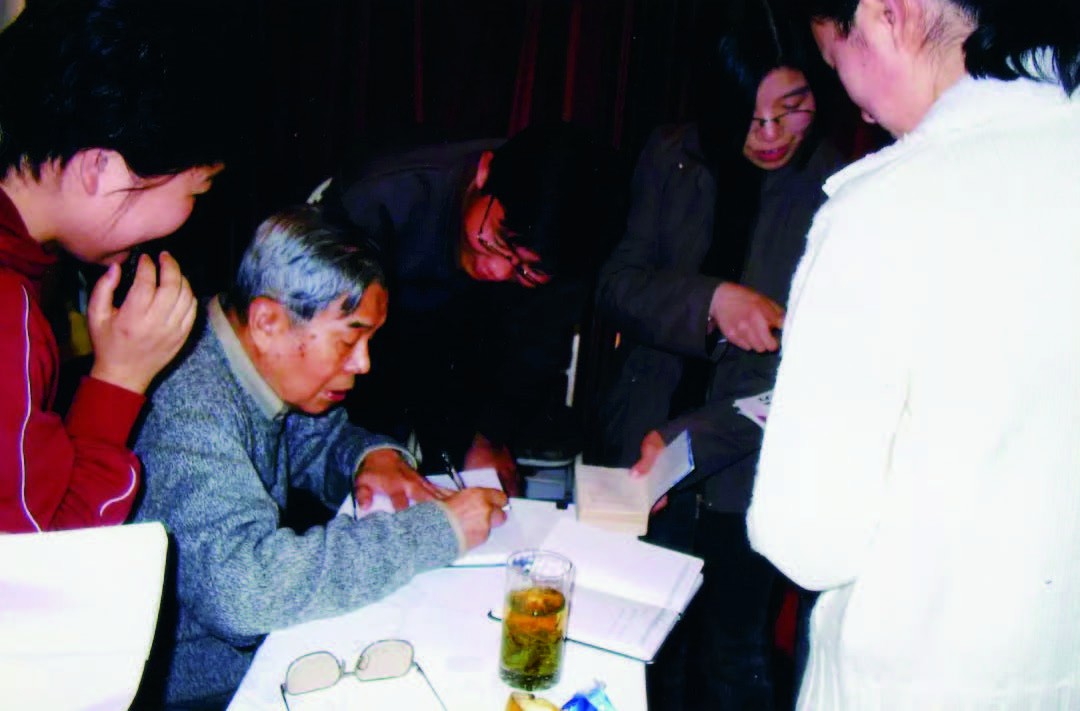

上图:草婴为读者签名。

张盛海告诉记者,外祖父家姓盛,外祖母家也姓盛。“但这只是巧合。他和她出身两家人家。外祖父家祖籍在浙江慈溪骆驼桥镇,今为浙江省宁波市镇海新城骆驼街道;外祖母家祖籍浦东新场镇。”张盛海说,“我外公的后半生,外婆对他是特别的鼓励与支持。特别是外公在世时最后的那七年,当时有三年时间是下不了床的。外公住在华东医院,外婆数年如一日天天去看他。我现在每每从岳阳路走过乌鲁木齐路,就会想起那七年。如今来说,也是往事。”

盛天民退休前是辞海编辑部主任。在她的支持下,草婴一生从事“自由职业”——在家进行翻译工作,直到晚年才受聘担任文史馆馆员,算是需要定期出门“上班”。

回想外祖父母的一生,令张盛海特别感慨之处在于他们早年的相识、相知、相恋,及至成为一家人。

从年轻的时候到人生暮年,草婴与盛天民相依相伴。“外婆力主要出《草婴全集》,也就是出版包括外公的译作、自己创作的文章、与亲友的书信在内的文字作品录,为此,外婆参与了《草婴全集》出版的过程。”

盛天民还力主成立上海外国语大学草婴文学基金会,后还希望创设上外草婴文学翻译大赛。幸而这些目标都已经实现了,比如2024年翻译大赛已举办到第二届。

盛姗姗亦告诉记者,父亲最后的那段岁月,及至父亲去世,母亲盛天民挂在心头的最重要的事就是能否成立草婴书房、文献馆,能否出版草婴全集,以及家里捐资上海外国语大学设立草婴文学基金……

盛姗姗记得,父亲走的那一天,那个傍晚,自己和全家、亲属、朋友都守在他的身边,看着他的心脏跳动渐渐减弱,呼吸慢慢平静下来。“我伏在他耳畔说,你要去和托尔斯泰、肖洛霍夫聊天了,他们也正等你呢。”盛姗姗后来在追忆文章中写道,“我吻着父亲柔软的脸颊,看着他安详欣慰的表情,好像1987年他由上海出发前往莫斯科访问时那样,从容而自信地眨一眨眼睛,仿佛说‘我会的’。我坚信,这表情就是他的即刻回应。”

盛姗姗略有遗憾地说,2005年肖洛霍夫诞生百年,父亲本记挂着前往顿河畔他的家乡,然而终究没有成行。草婴曾如此安慰女儿:“我已经80多岁了,外出旅行应较有把握才好,各方面都安排妥当,心里才比较踏实。”按照草婴当时的话说,肖洛霍夫的家乡,不像去莫斯科那样容易,要乘很长时间的火车,抵达后也不知道该上哪儿歇脚,没有行程安排,人家接待就会困难。而在这一联络过程中,遇到托尔斯泰的后人,双方建立了联系。2019年,双方谈好,要将托尔斯泰手稿和草婴手稿放在一起展览。没想到遇到疫情,这事儿就搁置下来了。

前些年曾长期从事中俄贸易的远方先生,如今的身份之一是草婴读书会会长,其实也是创会会长。近日,在黄梅时节,远方在接受《新民周刊》记者采访时也提到,2019年这场手稿展览没能办成,很是遗憾。“但2021年,我们参与了人民文学出版社俄罗斯文学家文物故居直播系列。”远方说,“也就是我们在俄罗斯的中国朋友,特别是通过欧美同学会留苏分会联系的同学等,在那些文物展陈处、故居附近的人,纷纷参与到直播中来。这一举动,促进了中俄人文交流。”远方透露,有关俄罗斯作家、文学作品前来中国交流之事,在中俄有关方面的支持下,一些已经付诸实施,还有一些正在酝酿中。特别是2024年金秋时节是中俄建交75周年,远方和他的朋友们也颇期待中俄文化交流中,有更多出彩的篇章,并相信这些出彩篇章是能够告慰草婴、托尔斯泰、肖洛霍夫们的……

那盏明灯一直照亮

上图:《草婴译著全集》。

远方告诉《新民周刊》记者,自己熟知草婴先生,是在2014年。“那个早春,在一次行业内的读书活动中,一位小伙伴推荐了《草婴传》,让我们更深入地了解了这位了不起的翻译家。”远方说,“我作为这次读书活动的发起人,突发奇想,让同伴们集体签名在一张贺卡上,希望祝福草婴先生能够恢复健康。”

彼时,草婴先生已经常住华东医院。远方拜托他口中的“另一位可敬的老人”——歌曲《莫斯科郊外的晚上》的译配者薛范先生,通过翻译家协会转递过去。“到了初夏时节,薛范老师在社区举办一场苏联老电影《一个人的遭遇》的赏析活动。活动结束后,我为薛老师奉上了一捧鲜花。没想到下台来,旁边一位老者凑到我近前说:‘小伙子,你这束花送得很好,不过你知道吗,今天的台下,还有一位更值得你送花。’那天下午,是我第一次与盛天民老师相遇。”当时,盛天民老师非常高兴,主动说,“我有一本书送给你”。

之后,远方走进位于岳阳路的草婴先生的家。盛天民老师拿出一本蓝色封面的《安娜·卡列尼娜》,并告诉他,草婴先生已经没力气签名,只能以盖章替代。尽管如此,他仍极为珍惜这本书。再之后,他成为“岳阳路的常客”。在草婴先生和盛天民老师相继故去以后,远方在《新民晚报》的“夜光杯”版面发表了一篇怀念文章。他写道:“十九世纪俄国的知识分子曾经有一句话:每当遇到困难的时候,我总想,会过去的,想一想,雅斯纳亚·波良纳还有托尔斯泰在呢,一切都会好起来的。可是,我的明灯呢?都不在了。念及至此,不禁泪目。”

在张盛海的大力支持下,草婴读书会成立,远方成了创会会长。之后,草婴读书会聚集了不少喜欢俄罗斯文学,喜欢托尔斯泰、肖洛霍夫、莱蒙托夫,喜欢草婴的读者。桃子就是其中一位。“我记得是2019年12月1日。那天,天空飘着雨。我本不想出门。但因为答应了朋友去参加一个朗诵活动,因此就还是前往徐汇区图书馆——就是位于南丹东路的那个老馆。正好遇见草婴读书会的活动,于是扫描二维码,成了会员。”桃子说,“后来,我感觉读书会可以搞一个公众号,方便大家交流。于是和远方老师商量。最后我们确实推出了公众号,我担任这个号的编辑工作。”

在草婴书房落成以后,读书会的不少活动改到了书房展开。上海市优秀历史保护建筑修缮专家沈晓明介绍,书房只有25平方米左右,布置都是草婴生前的老物件。他在这些相伴日久的书籍中工作、生活,直到人生尽头。一套已经翻到破破烂烂的书,是《托尔斯泰全集》。从1978年至1998年,用20年时间,他翻着这套书系统翻译了列夫·托尔斯泰全部小说作品,包括3个长篇、60多个中短篇和自传体小说,共400余万字。

在这里,远方、桃子结识了不少新朋友。一些30岁左右的年轻人也加入进来。他们的主要生活经历,并未与草婴同时代,就如同草婴并未与托尔斯泰生活在同时代。但他们有足够的兴趣阅读草婴,阅读下去……

而张盛海和远方不约而同地跟记者说,目前,他们将草婴的一些作品推介给徐汇区、黄浦区的一些中小学校,希望文学能够在下一个时空里依然温暖人间。主笔|姜浩峰

链接:草婴

草婴(1923年3月24日~2015年10月24日),原名盛峻峰,浙江慈溪人。俄罗斯文学翻译家,曾为中国译协副会长,中国译协名誉理事。

他是我国第一位翻译肖洛霍夫作品的翻译家,还曾翻译过莱蒙托夫、卡达耶夫、尼古拉耶娃等人的作品,在中国读者中产生极大的社会反响。后来草婴以一人之力完成了《托尔斯泰小说全集》的翻译工作,这一壮举在全世界都是独一无二的。

2015年10月24日18点02分,著名翻译家草婴先生,在上海华东医院因病去世,享年93岁。

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。