刘家琨:他在四川做建筑

2025年3月4日,普利兹克建筑奖宣布,来自中国成都的刘家琨荣获2025年度普利兹克建筑奖。该奖项在国际上是公认的建筑界最高荣誉。这也是继2012年王澍获得该奖项之后,中国建筑师第二次获得此殊荣。

建筑与小说

上图:刘家琨。

1956年,刘家琨出生在成都,童年的大部分时间都是在成都第二人民医院里度过的,他母亲是那里的一名内科医生。他几乎所有的直系亲属都是医务工作者,而他本人却对创造性艺术表现出了浓厚的兴趣。小时候的他喜欢画画,并且正规地学习了一段时间。

他喜欢和绘画有关系的事。当时考大学填志愿的时候,有一位老师对他说有一个专业叫建筑学,挺适合他,又是理工科,但可以画画。他就心动了,于是在对建筑学并不了解的情况下去报考了建筑学专业,并于1978年顺利考入重庆建筑工程学院(后更名为重庆大学)。其实,那时候,他并不完全了解成为一名建筑师意味着什么。

1982年,刘家琨毕业,获得建筑学工程学士学位,并成为转型时期第一批肩负重建国家重任的高校毕业生。职业生涯的初期,他被分配到成都市建筑设计研究院,一下子不能完全适应从学生变为国营单位小职员的沉闷生活。伏案制图的老工程师透过汗衫耸起的肩胛骨,使他心头涌起一阵阵莫名的恐慌。突然有一天,听说院里正在组织人员去西藏!

他报了名,积极得很,生怕去不成。他被外派到了位于世界屋脊之上的西藏那曲(1984-1986年)。他回忆道:“当时我主要的长处是好像什么都不怕,另外我还能画画和写作。”

但是那时候,他对建筑的兴趣越来越弱,对文学的兴趣却与日俱增。在那曲以及此后的几年里,他白天干建筑设计,晚上则变身为作家,全神贯注于文学创作。

他甚至一度完全放弃了建筑专业,专注于文学创作。早在他做知青期间,他就创作了第一篇小说,开始在文学界崭露头角。1987年至1989年,刘家琨被借调至四川省文学院从事文学创作。80年代至90年代中期,刘家琨的文学创作达到高峰,发表了《高地》《灰色猫和有槐树的庭院》《明月构想》等作品,成为四川颇有名气的小说家。

在他的长篇小说《明月构想》中,刘家琨设想建筑师欧阳江山要建立一座新城,用建筑重塑人们的灵魂。这个异想天开的计划,被命名为“明月构想”。这位强硬的理想主义者一步步逼近成功,最终却失败了,不过,也许他的失败比他的成功更有意义……

他和四川当地的许多诗人、作家和艺术家成为了好朋友,与同时代的艺术家罗中立、何多苓以及诗人翟永明等人建立了深厚的友谊,经常和他们在一起谈诗论艺。所谓无心插柳柳成荫,他对文学艺术的热爱,为他之后的一系列建筑设计写下了伏笔。他说:“写小说和做建筑设计是完全不同的艺术形式,我并没有刻意将两者结合起来。然而,或许是由于我的双重背景,它们在我的作品中有着内在的联系,比如我在设计中对于叙事性和诗意的追求。”

1990年至1992年,刘家琨在新疆工作,1993年,刘家琨参加大学同窗汤桦在上海美术馆举办的个展时,重燃对建筑的热情。他想,他也可以和老同学汤桦一样,从主流的社会美学中偏离,走一条属于自己的建筑之路。在刘家琨看来,因为这种认知上的转变,这成为他真正的建筑生涯的开始。

在1996年完成了小说《明月构想》之后,他曾说:“在成立工作室之前,我把我特别想写的东西写了,然后就安心地做建筑设计。”

此时,他的文艺圈朋友成为了他最重要的业主。1994年,刘家琨为画家罗中立设计建造工作室,这成为他第一个具有真正意义的建筑作品。

他后来回忆道:“以画家罗中立的工作室为开端,我开始了在川西平原的建筑实践。罗中立工作室是当时国内首批兴建的艺术家工作室。这举动已经奢侈得令画家自己不安,投资建设当然更要节俭了。买地的时候已经约定要由当地人来施工。当地人卖了地,想通过修房再挣点钱是情有可原的。就这么些农民兄弟,大家往田里一站,事情该往哪个方向去做好像不言自明,如果你执意要去干些花钱多技术上又难的事,不过是自找没趣。”

罗中立工作室落成后在建筑界引起反响,1995年,刘家琨又为画家何多苓设计了他的工作室,成为他的“艺术家工作室系列”的代表作。刘家琨说:“我觉得起码我跟这帮老朋友,是没有分开的。从很年轻的时候,他们的作品一出来就会拿给我看,不少时候我都是最先的一批读者。我非常喜欢看他们的作品,同时他们也认同我的鉴赏,我是一个特别好的观众。”

设计何多苓工作室时,经过几十年的衰落,农村工匠的手艺已经失传,丢失得更彻底的是那种要把东西做好的质量意识。原本自下而上的技艺累积已经失去了基础,而在城里建筑业打工的农民,做的也多是杂活,带回来的也是新时代的坏习惯。“他们常会出错,但不会就是不会嘛,你就是把人打死也没办法,扣工钱也只是说说罢了。”这是当时遇到的最大的困难。

下图:鹿野苑石刻艺术博物馆。图片提供/©家琨建筑

鹿野苑石刻艺术博物馆馆长是刘家琨的诗人朋友钟鸣。鹿野苑石刻艺术博物馆距离成都市区40公里,与巴蜀祖先望帝和丛帝的陵庙相邻。2000年初,这是西南地区第一家私立博物馆。钟鸣以中国“南丝绸之路”为依托,收集汉代到唐宋的佛像雕刻。而博物馆是他写作时间最长的诗,耗费5年时间。这里的收藏是他的全部心血。他想为这些收藏找一个舒适的家,为此,他找来了刘家琨。钟鸣对刘家琨非常信任,完全放手,而刘家琨也不负众望,交出了一份满意的答卷。

2000年,博物馆落户新民场镇徐堰河畔的云桥村和净菊村,占地面积100余亩,博物馆主体设置于基地中最大的一块林间平地上。竹林成为其间的自然分隔。路径串连起各区域,沿途逐渐架起,临空穿越慈竹林并引向莲池上的入口。博物馆采用展厅环绕中庭的布局,使参观者在迂回的行进路线中仍然保持中心性的定位。中庭二层高,采光利用各个建筑独立个体之间的间隙,而且朝向中庭的墙面都是按外墙处理的。利用建筑体块之间的间隙可以间断地看见河流,与风景之间是一种经过限制和组织的关系。每个展区都有不同的采光方式,如缝隙光、天光或壁面反射光,它们之间的共同点是非日常化。

在2002年建成的鹿野苑石刻艺术博物馆中要做建筑周边景观时,刘家琨认为:“本来那儿就有树,不要砍它,绕一绕、躲一躲那些已经有的树。那些竹林本来就有,所以没砍,在现场躲开这个躲开那个,躲一躲自然就会偏一偏。鹿野苑景观设计的思想就是不砍树,挺好的地方,就不砍树。”

刘家琨在现有的文化和社会资源基础上,加入了自然因素,在既有景观中创造了新的景观。从西村大院到泸州二郎镇天宝洞区域改造,再到成都鹿野苑石刻艺术博物馆,建筑环境和自然环境相互依存,遵循了中国最古老的哲学和传统。这一时期的作品体现了他个人作为建筑师野心上的退让,真实地尊重建筑所处环境和使用者本身的需求。

刘家琨说:“我一直渴望能像水一样,不拘泥于任何固定的形式,渗透到当地的环境和场地之中,随着时间的推移,水会逐渐凝固,化为建筑——甚至有可能演化为人类精神创造的最高形式。然而,它仍然保留了那个地方的所有特性——无论是好是坏。”

普利兹克奖2025年度评委会在评审辞中这样评价他:“他创造的这些全新建筑既是历史记录,也是基础设施;既是景观,也是非凡的公共空间。”

一个“女孩的闺房”

刘家琨的建筑事务所开在成都一个老社区里,他说:“我是成都人,我生在成都,在这里成长,也工作在这里。我喜欢这种成都的松弛感。尤其是玉林,我在这儿待很多年了,很放松。这种老街区作为一种文化生态,一直滋养着我,给我带来灵感来源。”

他是四川人。尽管祖籍河北,爱吃饺子,但他还是四川人。他生在这里长在这里,父亲葬在青城后山。这里是刘家琨的家乡,他在这里做建筑。建筑设计不只是他在现实生活中谋求功名利禄的工具,和文学爱好一样,它也是他漫游精神高峰和心灵深处的导游。这两样都是一辈子不够用的苦活,好处是可以让人一生向上。平行宇宙,循环时间,在哪里都是自己在,在哪里都在自己里。如果舞台不亮,自己修炼放光;不能海阔天空,那就深深挖掘。刘家琨说:“在所有的建筑中我最喜欢井。”

在约四十年间,刘家琨和他的团队在中国各地打造出三十多个项目,涵盖了学术和文化机构、城市空间、商业建筑和城市规划,并被选中负责蛇形画廊首次巡展北京展亭的设计工作。

2008年汶川大地震对亲身经历了大地震的刘家琨产生了巨大冲击。当时,刘家琨捐钱捐物,奔赴灾区,投身志愿服务。但这些行动,未能完全抚平他的内心。

在灾后重建中,刘家琨展现出温暖的人文关怀——把地震废墟中的废弃物转化为“再生砖”。彭州市小鱼洞镇的村落重建,以及建川博物馆聚落中“5·12抗震救灾纪念馆”的院落,都采用了这种“再生砖”作为主要建筑材料。

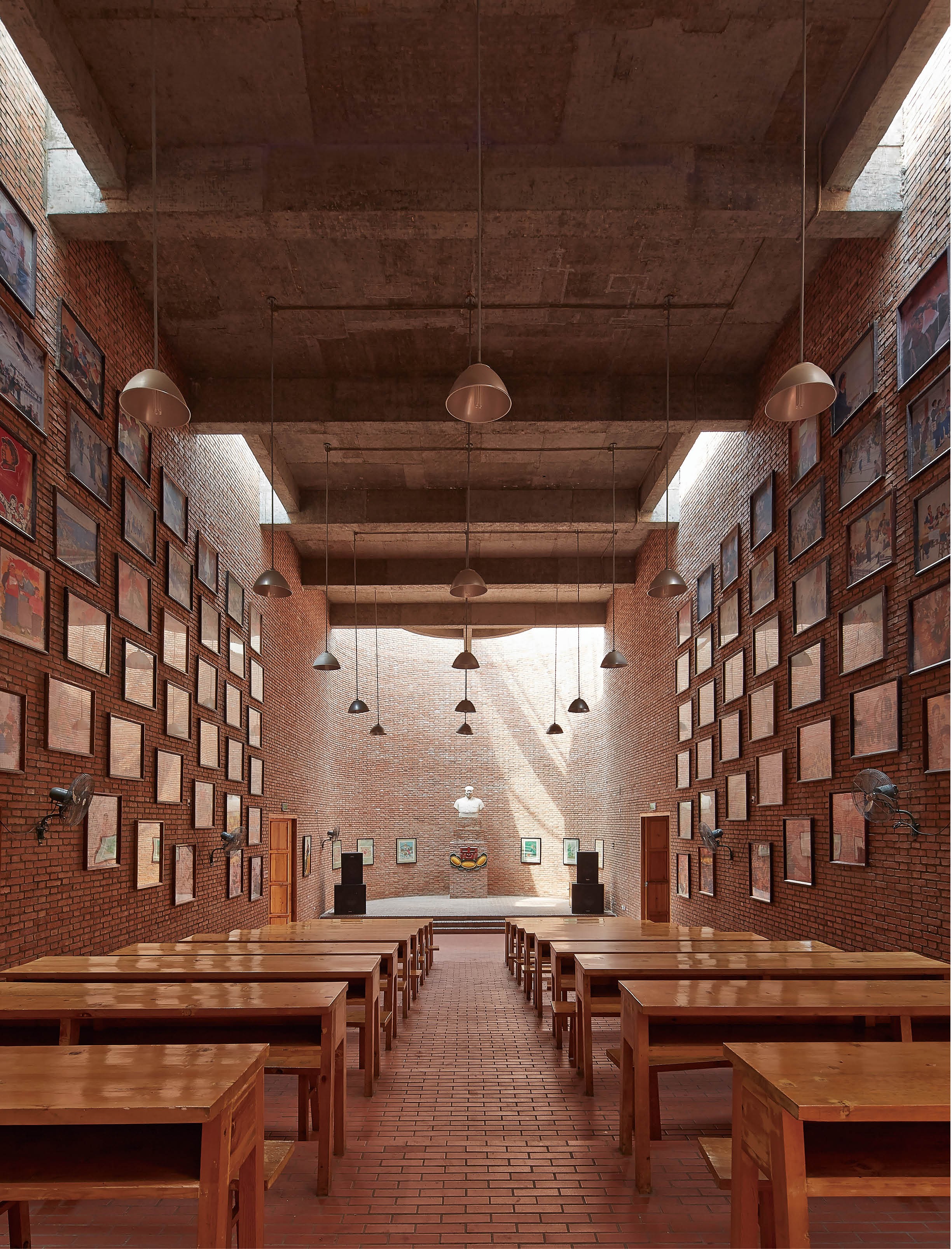

建川博物馆聚落之钟博物馆。摄影/存在建筑

后来,他认识了遇难者胡慧姗的父母胡明和刘莉。他们的悲痛和坚强深深地感动了建筑师刘家琨。刘家琨想要给胡明夫妇经济方面的帮助,但作为出租车司机的下岗职工胡明拒绝了建筑师的好意,胡明夫妇的淳朴和善良让刘家琨想要为他们做点什么。他跟胡明夫妇讲明自己为胡慧姗建立个人纪念馆的想法后,胡明说物质困难都是次要的,心灵的安慰才是最重要的。这激发了刘家琨建立胡慧姗纪念馆的信心。

胡慧姗纪念馆以灾区最为常见的坡顶救灾帐篷作为原型,采用框架结构及再生砖建造,表面施以乡村最常见的抹灰,像灾区常见的一样,室内外均采用红砖铺地。单纯、朴素、普通。室内两侧墙上陈列胡慧姗短促一生中留下的少许纪念品:照片、书包笔记本、乳牙、脐带等。

对于刘家琨来说,他不过是想布置一个“女孩的闺房”,他拒绝宏大的政治叙事,而是将精神集中在了尊重普通的生命上面。他想用这样的方式纪念曾经发生过的一次地震灾害。

应对城市化的策略

刘家琨在人口稠密、开阔空间稀缺的城市里创造公共区域。比如西村大院,一个覆盖了整个街区的五层建筑,从视觉观感和周边环境上看,与典型的中高层建筑形成鲜明的对比。

上图:成都西村大院建筑夜景。

西村大院所在的社区一共有20个院落,最老的建于1995年。在西村大院建成之前,社区没有像样的小广场。0.68平方公里的面积上有2.7万人居住,人口密度大。西村大院旧址曾被作为高尔夫球场、网球场和游泳池开发利用,但是由于服务人群的数量较少,地块没有发挥其应有的公共服务设施价值,导致利用率不高。

2008年,刘家琨开始对该街区进行了总体改造设计,2015年,西村大院建成。

西村大院打破了常见的以中间高建筑为核心、功能逐渐向边缘递减的商业中心综合体的形态,选择采用川式的盆地类型的空间状态,避免外部的空间沦为中心的边缘附属品,保留西村大院作为公共空间的完整性和空间感。

他为骑行者和行人设计了既开放又围合的坡度小径,环绕着这个充满活力的城市空间,其中可以举办各种文化、体育、娱乐、公务和商业活动,同时又让公众透过外立面能观赏周边的自然和建筑环境。

西村大院成为了一个汇聚多种功能的“火锅建筑”,无论在结构、材料、空间布局及植物景观等方面对应着四川城乡的构造技艺及美学表达。

他的另一设计作品重庆四川美术学院雕塑系教学楼(中国重庆,2004年)则展示了一种空间最大化的替代解决方案:让建筑物的上层向外悬挑,在狭窄的占地面积之上实现更大的建筑面积。

上图:重庆四川美术学院雕塑系教学楼。摄影/存在建筑

刘家琨希望能以童话故事里的“七个小矮人”作为主题构思,把整栋楼分成七个部分,底部连通作为实验室。最开始的方案里每一层也是完全打通的开放空间。尽管后面因为招生规模扩大等原因,被隔成了传统的一间间的教室,但“七个小矮人”的主题构思被保留了下来。

刘家琨说:“建筑应该揭示一些东西——它应该概括、凝练和展示地方的内在品质。它有能力塑造人类行为和营造氛围,提供宁静和诗意的感觉,唤起同情心和仁爱,培养休戚与共的社区意识。”

刘家琨2007 年完成的建川博物馆聚落之钟博物馆是四川安仁建川博物馆群落的一部分,位于成都安仁镇,用以容纳一系列展厅空间。整体建筑使用红砖和混凝土,设计了三个展览厅,位于几何体之内——其中一个展览厅有一个圆形结构,中间有一个大的圆形天窗。建筑内部空间丰富,如钟展厅的中央圆形大厅和静谧的旗展厅,通过光影和空间的巧妙设计,强化了历史遗存的感染力。

普利兹克建筑奖评委会主席、2016年普利兹克奖获得者亚历杭德罗·阿拉维纳评论道:“在这个容易形成无穷无尽乏味边缘的世界中,他找到了一种新的建筑方法,能够同时营造出楼宇、基础设施、景观和公共空间。在这个城市快速发展的时代,他的作品有可能为我们提供富有影响力的新思路,以应对城市化自身所带来的挑战。”

他说:“城市倾向于将不同的功能分区规划,但刘家琨反其道而行之,将城市生活的各个方面整合在一起,并保持了微妙的平衡。”

一个建筑设计的“逆行者”以他的特立独行之姿赢得了普利兹克建筑奖的青睐。刘家琨说,获得了普利兹克奖的肯定当然很高兴,“没有理由不高兴。但也并没有太意外。因为此前已经有中国建筑师得过这个奖,所以我觉得中国人再得这个奖也不是完全不可能”。记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。