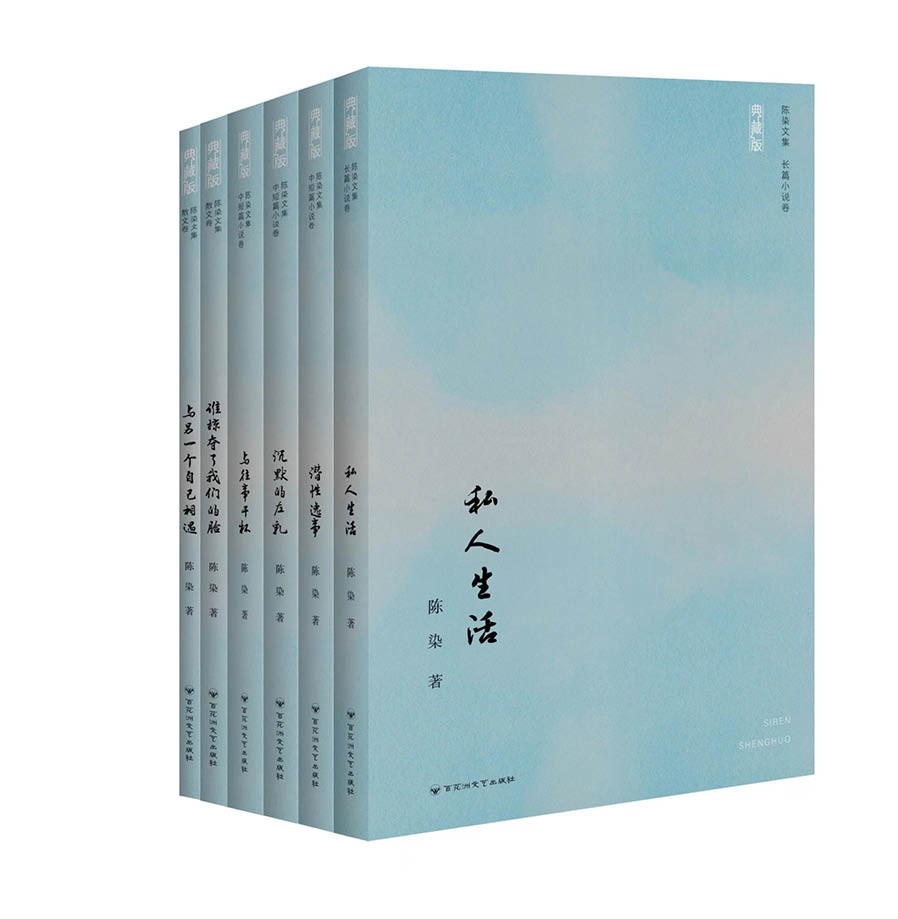

陈染:《私人生活》三十年

在中国作家的创作队伍里,陈染一直是独特的奇观。她是女性文学写作的代表作家,也是上世纪至今的“个人化写作”的开创者。她的卓尔不群的写作姿态,她的对小说实验性、先锋性和新潮性的执拗与坚守,构成了中国文学创作里无法回避的一种尖锐存在。

陈染的小说一直被文学评论界认为是严肃文学领域里,最具叛逆性、最艺术化、最极致的女性文学的“开山鼻祖”,难能可贵在从上世纪80年代中期开始,在写作上表达了“女性的立场、女性的视角、女性的表达和女性的声音”。

简单归纳来说,陈染的写作,大约可以分为诗歌、小说、散文创作三个类型和阶段。

1978年-1986年,中学、大学时期的诗歌写作阶段:这一时期,因父母离异,陈染随母亲生活动荡,离家迁居在北京市区一座废弃的尼姑庵小屋里,在这里居住了4年多。进入青春期以后,上大学以前,在家闲居,体弱、多愁善感,阅读大量中外小说和心理学及哲学书籍。1982年7月考入北京师范大学分校中文系本科,开始在《诗刊》《人民文学》《北京文学》等文学杂志发表诗歌几十首,自印过两本诗集,其间发表的诗歌作品,一直未公开结集出版。

从1985年开始,陈染开始转向小说创作,处女作《嘿,别那么丧气》在《青年文学》杂志上发表,并在大学时期就加入了北京作家协会。次年起,陈染开始创作高峰爆发期,1986年,先后在《收获》杂志发表《世纪病》、《人民文学》杂志发表《定向力障碍》、《北京文学》杂志发表《人与星空》等等。

上图:生活中的陈染是一个敏感、细腻的人。

大学毕业,陈染留校工作,担任北京师范大学分校中文系教师,工作四年半。1989年2月,陈染第一本小说集《纸片儿》,与莫言、余华等人被收入作家出版社的“文学新星丛书”,引发评论界高度关注。这套书是作家出版社专为最有影响的青年作家出版的,出版社邀请文坛前辈、著名作家作序,同时还请名家为作者画抽象的画像一幅。

作家出版社策划出版的“文学新星丛书”,在当时成为了提携一代文学新人的伯乐。当时收入的那些青年作家,如阿城、莫言、余华、格非、陈染、阿来、刘索拉、马未都、迟子建等等,大部分人如今都是文坛大家。

大约在十几年的时间里,陈染共创作40余篇中短篇小说。其中有公众熟知的代表作品《与往事干杯》《无处告别》《嘴唇里的阳光》《与假想心爱者在禁中守望》《凡墙都是门》《沙漏街的卜语》《破开》《残痕》《碎音》《梦回》《离异的人》。

1995年,陈染的代表作、长篇小说《私人生活》在《花城》杂志发表,这是一部“石破天惊”的杰出作品,在当时文坛产生广泛深远的影响,使陈染成为当代文坛“个人化写作”的开创者,也使得陈染的个人影响“破圈”,产生了强劲的社会影响。

北京大学教授陈晓明说:“在中国女性主义文学的盛典上,陈染一直在扮演女娲的角色,她责无旁贷,她的全部书写,都是为了——命定地为了补天——中国女性主义文学。因为陈染的存在,中国当代的女性主义文学才显得名符其实,才可能理直气壮。我们当然不能夸大其词地说,是她用纤弱的身躯破开了宏大的历史闸门,但确实是她的执着才让女性话语涓涓细流汇聚成这个时代的一道河流。她的那些作品的书写,为女性主义文学做出了开创性的贡献。”

2000年以后,陈染除了少量的小说创作外,专注于散文写作,代表作《僻居笔记》陆续在《花城》《大家》《人民文学》《中国作家》《十月》等文学杂志发表或连载。此外,在《新民晚报》《文汇报》《中华读书报》等报刊亦有不定期专栏。

至今,陈染散文已达40万字。陈染的散文,敏感、细腻、睿智,有较强的思想性和精神品质,既有鲜明的个人立场,个人面对社会、科技、消费主义对人的压迫反抗,也有面对生活和命运变迁中,女性绵延不绝的孤独之痛,无法归依的精神漂泊感。

许多年里,陈染一如既往的低调,如同“隐士”,大部分时间住在北京市区,大隐于市,除了家人和少数朋友外,从不和社会往来。她把自己的生活、创作和外部世界,竖起了一道高墙:无论面对赞扬还是批评、面对正儿八经的研究还是新闻媒体的好奇,她本能地躲到她的作品后面,回到自己的个人世界,和外界的联系,只有作品,止于作品。

重新回顾陈染的整体文学创作时,从诗歌到小说、散文,我们该如何衡量她的文学艺术成就?重新翻阅《凡墙都是门》《与往事干杯》《私人生活》,时隔几十年,她的作品一点不过时,依然是当代文学史中女性写作的标高。

2025年,是陈染的《私人生活》发表30年,这部长篇小说也将迎来全新的修订版。应陈染邀请,我和陈染专门就她的文学创作,做了一次全景式的长篇访谈。以下访谈内容,经陈染修订过。

我接触文学很晚

《新民周刊》:漫长的岁月里,在写作上你是怎么保持自己的艺术能量的?如何让自己保持一种好的写作状态?

陈染:我小时候学音乐,上世纪70年代,我整个小学和初中都在练琴。我上高中之后,国家才恢复了高考。有了高考这个出路,加上每天练琴5个小时太辛苦了,我就丢开音乐,开始练习用文字表达自己的情感和想法。早年我的个性比较拘谨和腼腆,没有办法去和别人沟通,觉得写作是特别好的表达途径,所以就这么一路写了起来。其实直到如今,我也很难和别人当面唇枪舌剑或者甜言蜜语,略显柔软和脆弱的内心仿佛需要一种保护膜才能表达出来,文字就是这层保护膜。

刚开始写作的时候,完全是一种本能,是自发的、无法控制的东西在起作用。那时候,80年代初,我根本没有想到写作、出版还要“操作”,还有什么“功利性”,只是觉得写作是我本心的一种东西,我愿意写,写完了别人看不看和我也没有什么关系。后来,写作慢慢职业化,就感觉非常辛苦、非常劳累熬人了。

应该说,青春期是一个成年人杂质最少的阶段,也是一个作家、艺术家最纯粹的时期。我很庆幸自己的这个时段比别人漫长了一点,也可以说,比别人“懂事”晚了一点。在我们这个地方,“懂事”,换个词来形容的话,就是对某种社会“规则”“潜规则”的“顺从”“服从”,是可以换来利益的。我所以说庆幸,是因为一旦完全“懂事”了,那么这个作家差不多就完蛋了。这也是一个真正的作家、艺术家被现实一点点磨损直至殆尽的原因之一。

我觉得一个成熟的作家是可以与现实保持一种“边界意识”的,一种恰到好处的“度”。我至今依然愿意选择:知世故而不世故。

这个特性,使得我的作品常常发出不“合群”、不“和谐”之音。这也使我常常反思:我们到底是要合谁的群?谐谁的音呢?

《新民周刊》:你日常生活里的每一天,和写作是什么样的关系?

陈染:在写作的日子里,每天早晨对于我,都是一个持续不断的沉重的起点,如同背着一座山慢慢前行,也像是一辆满载货物的货车,沉甸甸地由早晨来启动,它往往可以决定出一天的趋势。我说它沉重,是因为即使我离开电脑、打算把正在进行的小说暂时丢在一边时,我发现,它并不能真正地离开我,它一直就“隐身”在我的潜意识里,无论我漫不经心地做家务,还是靠在沙发里漫无目的地翻看闲书,或者与什么人说着可有可无的话,只要有什么敏感点与它发生感应,它立刻就会像个小人儿跳到我的意识中,对我指手画脚,我就这样被它“控制”着,貌似神不守舍的游离状态。直到第二天打开电脑,我继续写作的时候,它才安静下来。

现在回想起那个时候,觉得精神是有些不大“正常”的。现实中的七零八碎以及人际关系中的细枝末节,我统统是看不见的,无感的,那些年我的脑子始终沉浸在另一个世界里,当然也可以说,我那些年的“看不见”或“无感”,或许是一种本能的“选择性失明”吧。

现在来看,这也许算是我的某种生活阅历的“损失”。所以这样说,是因为我觉得,人是被现实社会训练甚至教训出来的,是“南墙”撞出来的,而我的“神”那么多年活在另一个维度里,怎么能不“缺失”现实的经验呢!

至于你说的“好状态”,年轻时候我并没有什么自觉自查,本能居多。现在有了一点阅历,可以从一个旁观者角度、站在自己之外看自己了。总的来说,尽量做到少言讷语,心如明镜,应而不藏,以无为行有为吧;同时,不做做不到的,只做做得到的,接纳自己的局限,接纳一切可能的发生。

《新民周刊》:上世纪80年代的社会和文化氛围,在你印象中是怎样的?

陈染:那时真的是中国文学、艺术以及中国文化最为开放蓬勃、最为辉煌灿烂的时刻。历史不会忘记!虽然,我们的历史观往往有一种特点,在某个局部的不太长的历史阶段,历史是“政治的历史”,但是放到以百年计、以千年计的时间长河里,历史终归会展现它真正的面目。历史不会总是某个阶段需要的“政治的历史”,文学也不会总是某个阶段需要的“政治的文学”。用时间长河的历史观看待文学,我相信中国二十世纪八九十年代的一些文学作品不会被历史遗忘。

与很多作家不同的是我很晚才接触文学,大约在1982年考上大学之前的两年,我才开始阅读文学,在这之前我几乎没读过什么文学作品。读书的眼界,可以影响一个人的认知,而人与人层面的不同,大多是由认知决定的。同一个家庭里长大的孪生姐妹,由于读不同的书,可能形成的是完全不同的思想。当然,我这里说的读书,不是指应试教育下学校里的那种读书。

《新民周刊》:当时你已经开始读哲学和心理学著作了,难怪你在思想上早熟、精神上聪慧了。

陈染:读书对写作的影响是潜移默化、浑然一体的,是一种底色。但倘若把某一种具体搬到自己的创作中,有时候会成为一种局限。

到现在我也不愿作品中的人物和故事太具象、刻意去强化某种哲学思想或者意识形态的时代痕迹。这可能与不同作家的文学价值观有关系,有的作家故意强化时代感,展现特定的历史情境,比如让人一眼就看出这是写“文革”、写“知青”,我觉得各有利弊。比如你要强化“文革”背景,现在的小孩看了可能就不太理解。

我愿意去挖掘和展现人性中更永恒一些的东西,使作品在不同的时期阅读时都能得到感应。时代不断变更,而人性亘古如斯、源远流长。当然,即使是人性,也会是带有时代痕迹的人性。

女性写作与日常生活

《新民周刊》:在写作之外,你一辈子的工作是图书编辑,在这个工作岗位上一直待到退休。你对这个工作感觉怎么样?

陈染:因为我之前曾在作家出版社出版过一本书,有些影响,所以我没有任何“关系背景”就进入了作家出版社这样一个当时特别有名气的大社。

除了到出版社做些必做的工作,我极少外出。到别人家里去做客,常常使我感到慌乱,无所适从。当然,一般情况下我能够做出坦然状。平日我在自己家中,在自己的房间里胡思乱想,写写画画,清理一些这个世界上的人和事。有时,忽然而来的到访,或者打乱思路的事情,都会让我产生一丝紧张感。

谢天谢地,熬了几十年,我终于坚持到可以退休了。说起来好笑,那一天,退休手续一办完,我便以百米冲刺的速度逃回家了——这辈子的班总算上完了,有事没事的会也总算开完了,我真心感激单位对我的护佑和善待。

岁月流逝,现在,我基本上宅在家里。那种紧张感,已经渐行渐远。

《新民周刊》:你是一个敏感、细腻的人,在工作和社会中,是不是经常有“很吃亏”的感受?

陈染:我从小是一个比较敏感且自认为非常善良的人,所以难免在内心里与外部世界碰撞的东西就有点多,尽管我常常并没有把这些情绪表现出来。

人成长的经验是在生活中慢慢积累的。我觉得文学和社会都是“革命的大熔炉”,使人成长。我个人的成长经验大致是:少年只知愁滋味,长大才懂平和与释然。少年时代的愁多是矫情的夸张的,现在的平和释然是心理的阅历。

有时候我回想“从前”,觉得自己在现实中天真得一塌糊涂。社会经验的匮乏,难免会遇到社会上那种体面的小人或者阴暗病态人格的人。与之发生交集,只能陷入与“狼”较量、与“猪”摔跤,换来满身创伤与污泥。当然,换一个角度想,这种“遇见”也是好事,因为极品小人往往带给我们极速成长。

我也常反省自己:永远不要高估自己散发出去的善意,也永远不要低估反射回来的恶意。

一个成熟的人必须面对和接受平常的甚至乏味的生活,而写作,算是我释放这种与现实生活冲突的一个重要的途径。至于你提出的对待现实的那种“游刃有余”,我从来都不是很擅长,但应该会越来越轻松自如。我对自己要求不高,自在就好。

《新民周刊》:我读你的“黛二”那组小说,上世纪70年代末期,社会道德风气和价值观念特别保守陈旧,甚至还有很强的封建主义观念,包括我读伊蕾的诗《一个独身女人的卧室》,当时的社会环境和工作环境,对女性很不友好。

陈染:是的。实际上我小说里所有的主人公都有很强的叛逆色彩,中国历来是性别意识很强,不仅仅在文化上,在日常生活当中性别色彩也很强。女人,就应该充当什么社会角色,有很多不言而喻的、约定俗成的东西。

当然,现在已经进步了很多。黛二这个女主角,是想冲破这种限制,包括爱情的价值观。小说中的“我”一直期待一个爱人,一份爱情,她的爱情对象顺理成章是一个男人。但是,后来她看到,世界上的人有很多不同的类型,尊重不同是一种文明,即使这样的人只是极少数,但作为一个个体,也应得到尊重。女人为什么只能期待一个男人呢?是谁规定的必须?她甚至想到亚当夏娃的时候,他们的结合,有很强的功利的色彩——要生育。从中国最原始的神话,到西方的神话,我们读到的故事,都能感觉到,因为传宗接代,生育和爱情紧紧结合。岁月延续下来,就变成一个男性必须和一个女性在一起,结婚,成家。

多元的世界已经向我们展示,如果当初不是以生育为目的,会不会有别样的可能呢?譬如,就自己单独生活,不结婚不可以吗?我觉得我们自己可以按照心愿选择异性,选择婚姻,但别人也可以有别样的选择。

《新民周刊》:你在小说和散文里,经常写到女儿和母亲的关系。

陈染:母亲——在我心目中是美好的。有时很奇怪,小时候觉得,母亲是很可以依赖的,但是长大了之后,好像母亲变得需要我们庇护她了。

我对母亲的感情特别复杂,这种复杂影响了我作品中对母亲形象的定型。小时候我依赖她,在母女家庭中长大,这一种家庭结构,又容易有一些弊端,这种弊端在我的心里积累了很多矛盾。比如说,一个母亲的全部注意力都投注在女儿身上,关注太多,就会使这个女儿产生被控制感。我曾经说过,过度的爱会导致“侵略”。

因为在母女家庭结构中,女儿长大之后,格局就有了变化,一个母亲如果仍然像小时候一样对她的女儿,事必躬亲,凡事参与,那么这个女儿就会产生不自由和被束缚感,过多地关注与反抗关注的矛盾就出现了。我对母亲的感情与对父亲的感觉完全不一样。所以说无论思想上拥有多少矛盾,我依然很爱我的母亲。

其实,单亲家庭的经验也不完全是我个人的家庭经验,我从他人的生活经验中也能体验到这一点。我认识的一位母亲和她儿子的关系就比我写出来的还要严重。这个儿子和母亲一起长大,儿子长大到交女朋友的年纪了,母亲永远挑剔他的任何一个女朋友,最后她儿子终于痛下决心,选择了一个他喜欢的女朋友。可是,从他结婚开始, 这个母亲就要和儿子断绝关系,母亲的排斥达到了你要这个女人就不能要我、要我就不能要这个女人的激化程度,终于和儿子不再来往了。这就不是爱了,是霸占,是控制。

当然,生活中不仅仅是母女、父子存在这类冲突,比如社会关系中还有各种NPD(自恋型人格障碍)以爱的名义对他人实施冒犯、侵犯,甚至威胁、打压,并号称自己才是那个受害者。

而我的母亲,从来不控制我,甚至对我有些纵容,尽管我们时常观念不同。比如,我愿意结婚,那就去成家,不愿意就不;我不想受工作的约束,她就说她的工资也够我们俩人用……正是母亲的纵容,使我成为一个自觉、自律的人。

《私人生活》写作背后

上图:陈染生活照。

《新民周刊》:《私人生活》发表以后,在当时社会上影响很大,很快就引起了文学圈和评论界的关注,也引发了争议。当时的争议焦点是什么?

陈染:当时的批评都围绕着“个人化写作”“专注于‘小我’的生存品位”“忽视作为主流的‘大我’”,等等。让我惊讶的是,批评者里竟有急火火的年轻人和并不太老的人。

小说中的“我”即是一个个人,一个存在。没有个人,妄谈“人民”。我们每一个“个人”都是“人民”的一分子,都是“大江大河”的一滴水。没有个人,所有的高调都是空的。我以为,若是非要往“大”里说,那么对个体生命的探寻,不正是挖掘人类复杂性的过程嘛! 越是“指小打大”“指米打饭”,越是个人化的,就越是具有饱满的社会批判意识及世界主义;而所谓群体的大我,尤其是那种民粹化的群体,往往是被操纵的,脸谱化的,空虚乏味、蒙昧无知的。

我那时还是会感到不舒服,但现在早已经过了生气的年纪。首先,小说的“个人化写作”不等同于写我自己。批判者凭主观臆断把小说里的“我”当成了现实生活中的作家本人,基本常识都没有。他们并不认识现实生活的作家本人,怎么认定这是作者的隐私呢?

把小说里虚构或想象出来的情节当成现实,显然是一种误读。以《私人生活》为例,小说中所涉及的人物,比如T老师、禾寡妇、男友尹楠,都是我本人真实生活中从未存在过的人物。

既然小说是艺术的创作,是对经验想象的产物,那么与作家的个人隐私有什么必然关系呢?

另外,还有一种局限:假如一个评论者熟悉的底色是农村,那么他会认为作品中村边地头的张老汉代表着人民群众,而不是“个人化”的;但大都市里的一位知识女性,就不太能代表人民群众,属于“个人化”的。前几天我曾在一个营养保健的讲座中听到一句:“我是农民的儿子,所以我不骗人。”我不知道,农民的儿子与骗不骗人有什么逻辑关系。村边地头的张老汉是“人民”,大都市里相对没有“物质苦难”可以“昭示自我”的百姓,同样也是“人民”啊。

对于这些,我不争论。我觉得自己内心平静的一种方式就是:你在,世界就在;你不在,世界就不存在。你不知道,就等于不参与其中,就与你无关。你的心必须坚韧,没人能打扰到一个心平如水的人。

《新民周刊》:《私人生活》抒写的是一部独特的“女性成长史”,它不仅仅是女性肉体的、生理的成长史,同时也是女性心灵的成长秘史,它讲述了“倪拗拗”这个小女孩从幼年到成年的成长过程,倪拗拗与邻居禾寡妇若即若离的同性之间相吸又相斥的关系,倪拗拗与她的男教师之间的互相敌视又相互需求的紧张矛盾,倪拗拗与母亲之间相互依恋又相互隔阂的关系……这些关系与那个时代的社会政治相互纠扯,构成了整部小说的主体故事框架。《私人生活》的创作经过是怎样的?

陈染:《私人生活》是我大约34岁的时候写的小说,正值写作的青春期,青春是激情的敏感的也是痛苦的,有太多的忧戚与深思。我写作这部小说时,始终沉浸在虚构的兴奋中,我试图深入地表现现代人精神和情感的历史发展困境,并想寻求一种出路。我不认为个人的或女性的东西是小的,它反映了我们在一定的历史背景下的困境,其实是非常大的东西。

这部小说从一个女性的视点出发,来为人类的一些基本的关系,诸如爱情与友情以及亲情,女性与男性,女性与女性,个人与集体,个性与共性之间的一些关系揭秘,同时也力图对人类的生存状态进行最基本的哲学性的阐释。

中国“大文学”以往的模式都是写国家的政治革命等大题材,对于很个人化的、生活局部的作品认为是小,我的长篇小说所以叫《私人生活》,首先从书名上就开始表达对以往文学模式的反抗。总体上讲,中国乃至世界的文化结构、政治结构,多是一种男权体制。所以我觉得,有时候男性批评家体会不到,我的小说中那些很敏感的细枝末节所隐含的性别抗争,主要是抗争父权。

在《私人生活》中,“父亲”并不仅仅指生活中自己的父亲,而代表着对生活的所有权力,社会权力也是父权的一种。当你表面上对父亲(父权)服从的时候,你在嘴上对父亲(父权)说“是”的时候,你其实心里说的是“不”! 一个弱势者的反抗是沉默的,它埋藏得更深沉。我小时候比较懦弱,害怕所有的强势。这也是我长大成人之后反抗强势的心理基础。父权的东西不仅仅是家庭中的问题,它更多具有社会蔓延的性质,因此它其实是严肃的社会政治命题。在这一点上,许多人看不见,或者故意看不见。

《新民周刊》:至今为止,长篇小说《私人生活》也是你唯一的长篇小说,成为中国文学史的经典代表作品。在取得了巨大的成功以后,之后你一直想接着写长篇小说,为什么就没有写了?是因为当时的社会压力吗?

陈染:小时候不很如意的家庭环境和社会环境,造成了我显得比较懦弱的个性,但在内心深处却保存了很强的叛逆意识。这种反叛心理很早以前就反映在我的写作当中,但也不是从一开始就这么有意识地去写的,我写东西,很多心理状态是无意识状态下的,虽然在思想观念上非常明晰。

我从一开始写就注重每一个个体,不太去关注那些特别宏大又不知所云的概念。有许多人读了我的小说之后给我写信,表示喜欢并理解我的小说,这说明“我”的个人化的东西反射到他的身上,得到他的感触与回应,这种能够有所呼应的“个人”其实就体现了一种与他者的链接,而阅读的过程就是一个思想的过程,也是一个跟别人沟通的过程。这就是“个人化”小说的意义与价值,尽管我并不是提前预知它究竟呈现出多少社会意义。

当想表达的难以表达时,就不说(不写)吧。虽不至于“洗洗睡吧”,起码躺着养神。我一直在想,怎样突破自己,只是没有完成新的长篇,我不愿意写出来一个长篇温温吞吞,毫无光彩,毫无突破,成为滥“菜”堆里的一个,这是一方面。另一重要方面,也就是前边提到的,我常常会有各种各样不合时宜的想法,拐弯抹角恐怕难以书写,这种限制使我很难完成长篇。

我感觉,岁数越大,想说的话越少,经常是想一想之后,觉得不说(写)也罢,算了。我越来越理解张爱玲晚年只字不写、闭门索居。我不想靠计划过日子,能怎样就怎样吧。现在,愈发体会到“顺应”这个词的智慧,这里的“顺应”不完全是指对于外部的什么力量,而是顺应由内而来的人的天性,现在这个年纪了,我更愿意做个性情化一点的、自在一点的人。

坦白地说,无论我们自己是否愿意接受,其实我们已经和这一生90%的人见完了最后一面。如果从“见字如面”这个角度看,还有什么可惜不可惜的呢!特约记者|张英

链接:

陈染,著名作家。曾在北京做过大学中文系教师,后调入作家出版社。曾出版《陈染文集》(6卷),以及长篇小说《私人生活》、中短篇小说集、散文集、谈话录等多种专著。作品在英、美、德、意、日、韩等国家以及港台地区均有出版。

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。